特許出願の早期審査は本当に得?スタートアップが知っておくべき早期審査の落とし穴―早期審査で失われる柔軟性と秘密の18か月

弁理士

法橋 宏高

「ビジネスモデルで特許を取りたい」というご相談をよく伺います。収益の仕組みとしてのビジネスモデルがユニークであれば、高価な製造設備などがなくても他社との差別化を図ることができ、とくにスタートアップ企業などでは有益なものと推察します。そのようなビジネスモデルは、他社に模倣されないよう、しっかりと保護しておきたいもの。そこで、本稿では、ビジネスモデルで特許を取りたいと検討している方へ、ビジネスモデルを保護する際の概要や留意点などについて、法律事務所ZeLoの弁理士が解説します。

目次

ビジネスのどこに付加価値を見出し、どうやって収益につなげるかという「ビジネスモデル」の保護には、知的財産権のうち特許権が最も適しています。ブランド名やロゴマークの保護には商標権が、商品の外観や画面構成の保護には意匠権が適していますが、ビジネスに登場する主体や要素間の論理的つながり、手順の流れを保護したい場合には、多くの場合において特許権が必要となります。

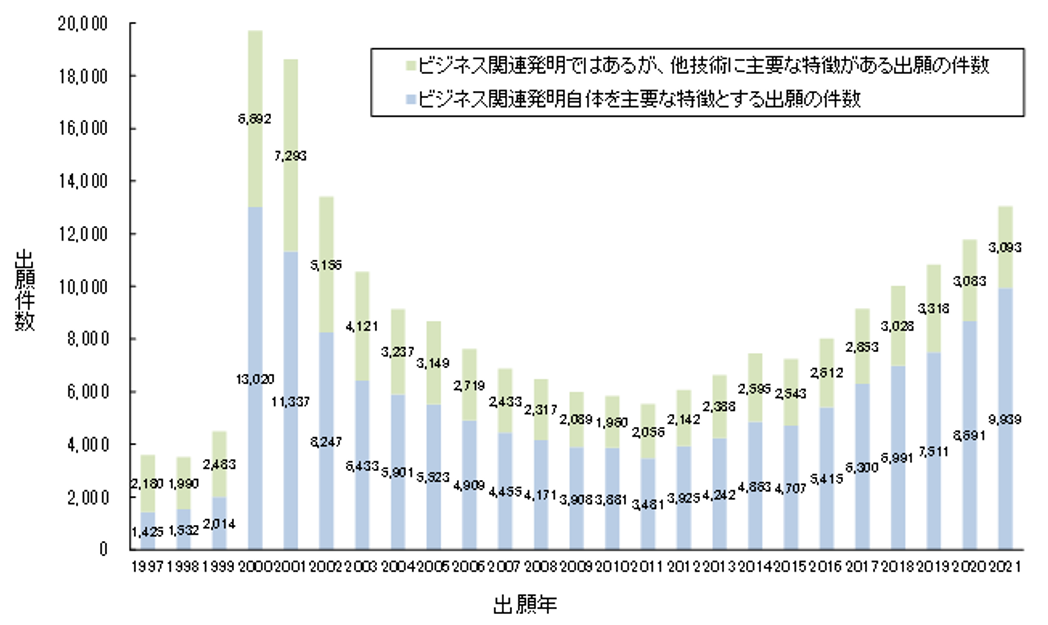

ビジネスモデルで特許を狙うこと自体は一般的であり、特許庁による統計で見ても年々増加しています。下図は「ビジネス関連発明」の出願件数の推移ですが、最新データ(2021)では年間1万件以上、ビジネス関連発明を主要な特徴とする出願のみに絞っても1万件近くの件数があります。

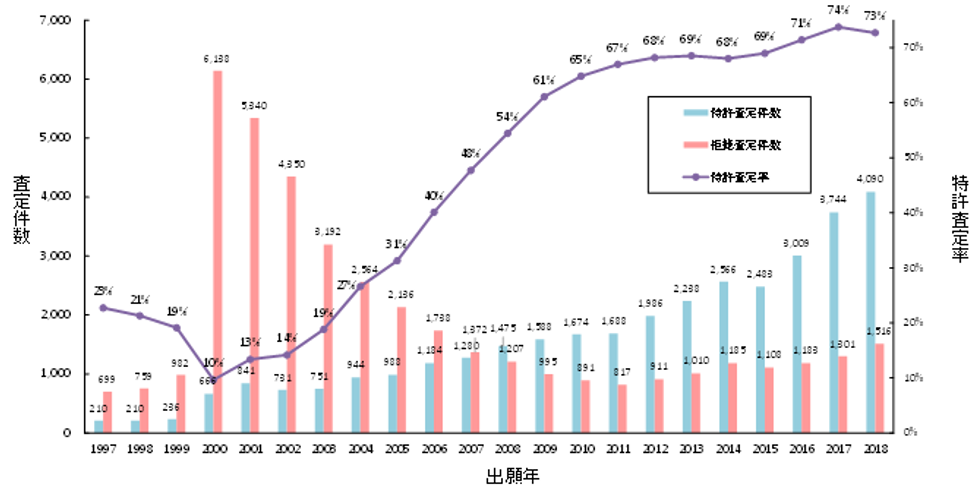

また、実際に多くの特許が成立しています。下図には、特許査定率(大まかに言って、特許性の審査がなされた出願のうち特許権が付与可能となったものの割合)の推移が示されています。最新データが2018年と多少古いものではありますが、ビジネス関連発明を主要な特徴とする出願のうち、70%以上について特許査定が得られています。

さて、ここで逆説的なお話ですが、実は「ビジネスモデルそのもの」で特許は取れませんのでご注意ください。

特許法では、発明とは「自然法則」を利用した「技術的」なアイデアであるという定義がなされており、技術に関係しない純粋なビジネスのアイデアは特許の対象外とされています。

一般的に、発明が特許となるには、新規性や進歩性などの要件をクリアする必要がありますが、ビジネスモデルの場合にはこれらの要件に加え、さらに「発明該当性」(大まかに言って「技術的なアイデアであること」という要件)が問題となるケースが多いのです。この発明該当性は、とくにビジネスモデルについて考慮が必要になるポイントと言え、ビジネスモデルを専門とする弁理士の知見が有効です。

通常のビジネスモデルをそのまま説明すると、「技術的」な要素が薄くなる場合が往々にしてあります。たとえば、お客様との間で締結する契約に特徴があったり、データを処理する際のオペレータの作業手順に特徴があったりする場合です。このような場合に、ビジネスモデルをそのまま特許明細書に書いて出願しても、特許庁での審査で「契約や業務をそのまま定義したに過ぎず、技術的なものではないので発明に該当しない」と拒絶されてしまうリスクが高くなってしまいます。

このため、本来技術的なものではないビジネスモデルを、なんとかして「技術的」なモデルとして表現しなおすことが必要になります。よく採用される方法は、科学技術の結晶である「コンピュータ」を発明の要素として組み込み、ビジネスモデルを「コンピュータの動作」として記述するというものです。どう組み込むかは場合によって様々ですが、たとえば以下のようになります。

このケースでは、サーバの動作をそのまま説明すれば技術的な説明となるので、発明該当性はそれほど問題になりません。それよりは、他の要件(新規性、進歩性等)に重点を置いた検討が効率的ですね。

契約を履行するためにコンピュータが用いられる場合には、契約の法的内容ではなく、そのコンピュータの視点で、データ処理の内容を定義することが重要です。たとえば、主語を「企業」や「顧客」とするのではなく、「サーバ」や「ユーザ端末」に置き換えます。そして、サーバがユーザ端末からどのようなデータを受信し、どのような処理を行い、どのようなデータをユーザ端末に送り返すかを、具体的に説明します。

なお、契約の履行にコンピュータがまったく絡んでこない場合には、残念ながら特許による保護に適さない場合もあります。

ユーザにICカードを配布したり、特殊な電子機器を貸与して使用させるようなビジネスモデルでは、これらの物品単独で進歩性が説明できるようであれば(理想的です!)、その物品のみを対象として権利を定義することができます。そうでない場合、たとえばICカードや電子機器そのものが従来品である場合などには、これらとサーバ装置との間の通信や、サーバ装置での処理内容に焦点を当てていくことになります。

「すでに公開されている商用の生成AIにプロンプトや元データを送信し、生成されたコンテンツデータを受信して利用する」というビジネスモデルを想定します。このようなビジネスモデルをそのまま説明したのでは、「既存の生成AIを単に道具として利用しているだけであり、技術的なアイデアではない」とされてしまうリスクがあります。このようなケースでは、生成AIとの通信を行うコンピュータ(サーバ)の動作を、より具体的に定義することがおすすめです。たとえば、ユーザに対して表示するGUIを限定したり、条件に応じてプロンプトが変わるのであればその内容を限定したり、という対応が考えられます。

コンピュータを使う作業であっても、オペレータの主体的な判断や操作が重要である場合には、作業自体は技術的なものとは認められない可能性があります。このようなケースでは、「オペレータによる作業」としてではなく、「オペレータの作業を支援するための装置」としてコンピュータを定義することが可能です。たとえば、どのようなGUIが用いられるか、どのタイミングでどのようなデータが表示されるか、等を具体的に定義します。

上記のような工夫で「発明該当性」をクリアしたとしても、それだけで広く強い特許となるわけではなく、新規性、進歩性、顕現性など、他のポイントも考慮する必要があります。下記にいくつか、発明該当性以外の要件について考慮が必要な例を挙げますが、これらはケースバイケースですので、個別に弁理士にご相談いただくことをおすすめします。

たとえば、GUIで従来とは違う工夫が施されていないか、生成AIに送信するデータとして従来と違う点はどこか、貴社ビジネスモデルならではのエラー処理はないか、等、従来技術との違いを詳細に説明しておけば、それらの点を根拠として進歩性を主張できる可能性があります。

たとえば、生成AIを用いた発明を他社が模倣実施する場合、生成AIは自社開発ではなく既存のものを利用することが多いと思われます。ここで、生成AIサーバが発明の必須要件として含まれていると、他社から「当社は生成AIサーバを所有していないから、発明の必須要件を欠いており、特許権に抵触しない」という主張を許してしまう可能性があります。ユーザ端末についても同様です。このため、生成AIサーバやユーザ端末などについては、必須要件から外した形で権利範囲を定義するのが理想的です。

ただし、発明の性質上、どうしてもこれらを含めないと進歩性の説明ができないといった場合もありますので、弁理士のアドバイスをご活用いただくとことをおすすめします。

たとえば、サーバの内部処理で、外部に結果が表れてこないような部分を発明の必須要件として定義してしまうと、侵害の立証が難しく、権利行使に支障が出る可能性があります。ただし、場合によって進歩性との兼ね合いなどもありますので、この点でも弁理士のアドバイスをご活用いただくのがおすすめです。

ここまで日本の特許制度についてご説明いたしましたが、国によって特許要件や審査基準が異なりますのでご注意ください。とくにコンピュータ関連発明については、米国や欧州では日本より発明該当性や進歩性の基準が厳しくなる場合があり、状況によって追加の検討が必要となります。

今回の記事では、ビジネスモデルで特許を取る際の留意点などについてご説明しました。貴社ビジネスの知的財産権による保護をお考えの場合に、ご参考としていただければ嬉しく存じます。

特許出願についてさらに詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

法律事務所ZeLoの知財部門では、ビジネスモデルについての特許出願に限らず、特許出願・活用戦略、出願前の調査や侵害調査、企業内部で行われた発明の取扱いを定める職務発明規程の作成、出願管理業務・そのノウハウの提供、特許紛争まで、企業の知財部として必要とされる様々な業務をワンストップで対応します。自社の知財業務で気になることがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。