特許出願の早期審査は本当に得?スタートアップが知っておくべき早期審査の落とし穴―早期審査で失われる柔軟性と秘密の18か月

Patent Attorney

Hirotaka Hokkyo

私たちの身の回りにある製品やサービスの多くは、さまざまな技術等によって支えられており、そうした技術は、企業や個人の独自のアイデアをもとに開発されています。このように、アイデアやそこから生まれる技術等は、企業の競争力を支える重要な要素となっています。そのようなアイデアには財産的価値を持つものがあります。このような財産的価値を持つものを総称して「知的財産」と呼びます。 また、知的財産の中には、法律上の権利として保護されるものがあります。この権利を「知的財産権」と呼びます。 しかし、「知的財産」や「知的財産権」という言葉自体は知っていても、その内容について十分にご存じでない方がいらっしゃると思います。そこで本記事では、知的財産に興味をお持ちの方に向けて、その基本的な内容をわかりやすくご紹介します。本記事をきっかけに、知的財産についての理解を深めていただければ幸いです。

Toshihiko Adachi graduated from the University of Electro-Communications in 2002 and graduated from University of Tsukuba in 2012. He started his career as a patent attorney (Japan) in 2017. Before being a patent attorney, he used to be a patent examiner at Janan Patent Office. He joined ZeLo in 2024. He handles prosecutions of patents in various kinds of technical fields.

目次

「知的財産」とは、人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物など、財産的価値を持つものの総称をいい、「知的財産権」とは、知的財産を保護するために与えられる権利のことをいいます。

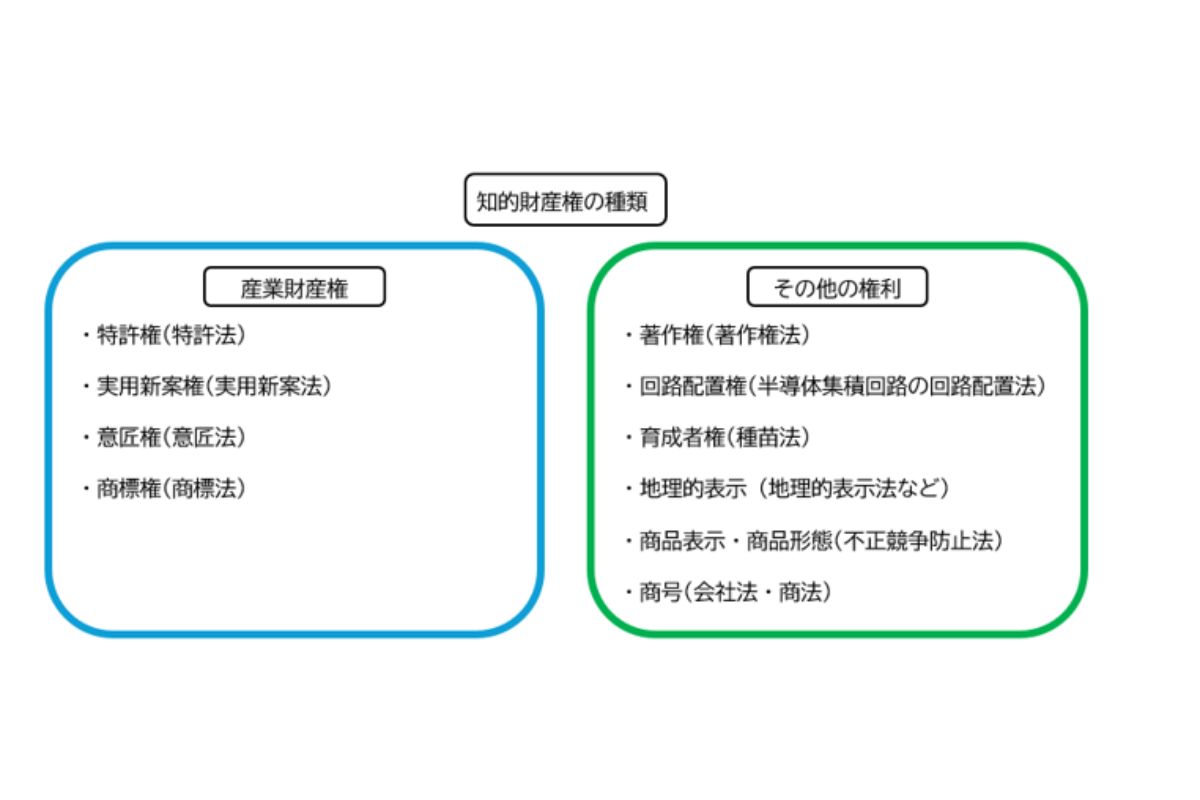

知的財産権について図に表すと、以下のように区分できます。このうち、「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」の4つは「産業財産権」と総称され、特許庁が所管しています。一方で著作権は文化庁が所管しています。本記事では、知的財産権の一つとしてよく挙げられる「著作権」についても、あわせてご紹介します。

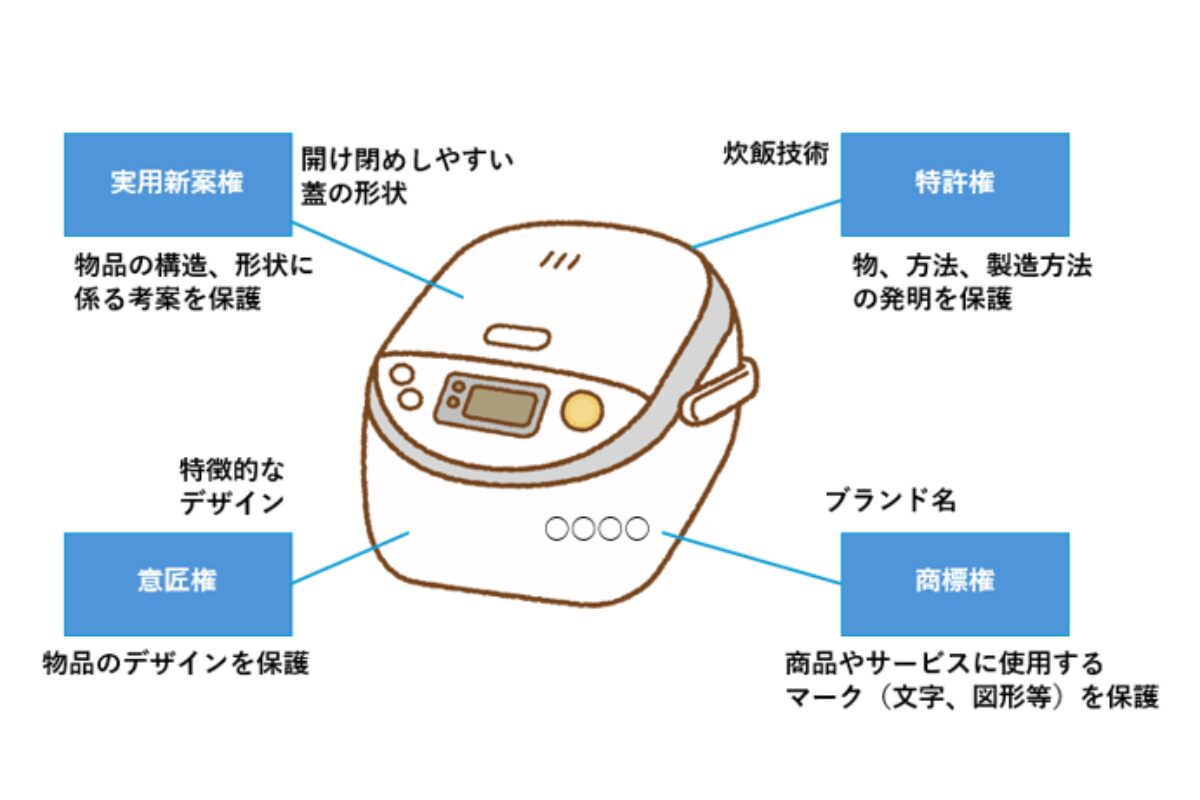

産業財産権制度は、新しい技術やデザイン、商品・サービスの名称やロゴマークなどに独占権を与え、模倣防止のための保護や、研究開発の促進、取引の信用維持等によって、産業の発展を図ることを目的としています。例えば、以下の炊飯器を例に挙げると、さまざまな箇所に産業財産権が含まれていることが分かります。

これらの権利を取得することで、一定期間にわたり、新たに生み出された技術やデザインなどを独占的に実施(使用)することができます。

・保護対象:発明と呼ばれる新しい技術的アイデア(発明)を保護します。特許法でいう発明には、「物」の発明、「方法」の発明及び「物の生産方法」の発明の3つがあります。

・保護期間:出願日から20年(医薬品等は特許期間延長制度により最長25年まで延長可能)。

・出願方法:願書に明細書、特許請求の範囲、必要な図面および要約書を添付し、特許庁長官に提出します。

・例

| 絶縁体およびスパークプラグ (特許第7390501号) |  |

| 燃料タンク (特許第4120431号) |  |

・保護対象:発明ほど高度な技術的アイデアではなく、小規模な技術的考案(いわゆる「小発明」)を保護します。※技術的考案とは、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」を意味します。特許権と異なり、実用新案権では「方法」の発明及び「物の生産方法」の発明は保護対象外となっています。

・保護期間:出願日から10年。

・出願方法:願書に明細書、実用新案登録請求の範囲、図面および要約書を添付し、特許庁長官に提出します。

※図面の添付は、特許出願の場合は任意ですが、実用新案登録出願では必須となります。

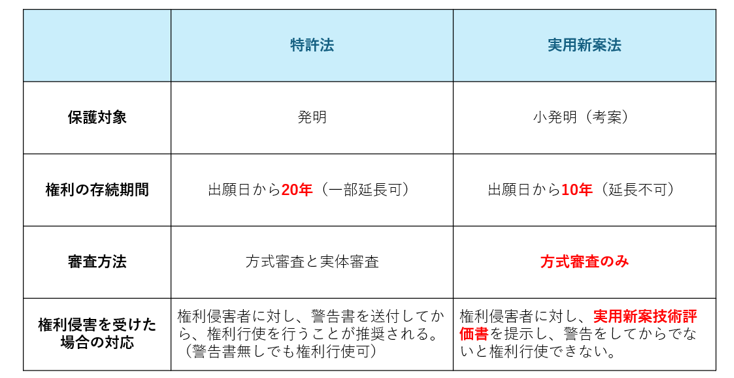

また、特許法と実用新案法では主に以下の違いがあります。

■特許法と実用新案法の主な相違点

※実用新案技術評価書とは、特許庁の審査官が、対象となる実用新案を調査・評価し、その有効性を判断するための書面のことをいいます。実用新案権は、特許権と異なり、実体審査を経ずに登録されるため、既存の技術であっても登録される可能性があります。そのため、第三者に対して権利を行使する際には、この実用新案技術評価書を提示して、権利の正当性を証明することが求められます。

・例

| ペット用温熱マット (実用新案登録第3240542号) |  |

| 衣類のUV殺菌乾燥装置 (実用新案登録第3240761号) |  |

・保護対象:物品や建築物の形状等や画像を保護します。また、建築物の外観・内装のデザインや、物品に記録されていない画像も保護対象となります。さらにデザインの一部を部分的に保護(部分意匠)することも可能です。

・保護期間:出願日から25年(2020年3月31日以前の出願は登録から20年)。

・出願方法:願書に意匠を記載した図面を添付し、特許庁長官に提出します。

※意匠登録出願は、「一意匠一出願の原則」があり、経済産業省令の定めるところにより、意匠ごとに出願する必要がありますので注意しましょう。

・例

| 乗用自動車 (意匠登録第1770298号) |  |

| 包装用瓶 (意匠登録第1411571号) |  |

・保護対象: 自分の商品やサービスを特徴づけ、他人が提供している他の商品やサービスから区別するために用いられる記号やマークを保護します。

・保護期間:登録日から10年。

※ただし、登録期間が終了する前に更新手続きを行うことで、さらに10年間延長を繰り返すことができるため、永久的に権利を保有することができます。

・出願方法:願書に商標と、その使用対象となる商品または役務(サービス)を記載し、特許庁長官に提出します。※商標登録出願は、「一商標一出願の原則」があり、商標を使用する一または二以上の商品または役務(サービス)を指定して、商標ごとに行わなければならない点に注意しましょう。

・例

| シゲキックス (商標登録第4909461号) |  |

| マクドナルズ,マクドナルド (商標登録第2050206号) |  |

・保護対象:文芸、学術、美術、音楽の範囲において、作者の思想や感情が創作的に表現されたものを保護します。

【著作物の例】

・小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

・音楽の著作物

・舞踊または無言劇の著作物

・絵画、版画、彫刻、その他の美術の著作物

・建築の著作物

・地図または学術的な性質を有する図面、図表、模型、その他の図形の著作物

・映画の著作物

・写真の著作物

・プログラムの著作物

保護期間:原則として、著作物の創作時に始まり、著作者の死後70年(法人著作の場合は公表後70年、共同著作物の場合は、最後に死亡した者の死後70年。)。

※法人著作(職務著作)とは、会社の従業員が自己の仕事として著作物を創作した場合に、その会社(法人)が著作者となることをいいます。法人著作に該当するには、①会社等の発意に基づくこと、②会社等の業務に従事する者が職務上作成すること、③会社等が自社の名義のもとに公表すること(プログラムの著作物の場合は不要)、④作成時に、「従業者を著作者とする」といった契約等の特別な定めがないこと、の4つの要件を満たす必要があります。

・出願方法:登録手続きは不要

※著作物が創作された時点で、自動的に著作権が発生するため、特許や商標のように特許庁へ出願や登録を行う必要はありません。

※ただし、文化庁では著作権の登録制度があり、自己の保有する著作権を登録することができます。登録によって、著作権の発生や移転などの法律的な事実が公示され、取引の安全性が向上します。また、万が一第三者から著作権侵害を主張された場合でも、自己の創作物が他者の著作物に依拠していないことの証拠となる可能性があります。著作権の登録には一定の要件がありますが、法的紛争の予防策として有効な手段といえます。

これまで知的財産権について紹介してきましたが、誰しも意図せずに他者(他社)の知的財産権を侵害してしまう可能性があります。仮に知的財産権を侵害してしまった場合、以下のリスクが生じる可能性があります。

・差止請求:侵害行為の停止を求められ、即時に製品の販売中止やサービスの停止を命じられることがあります。

・刑事罰:例えば特許権、商標権、意匠権侵害を行った場合、10年以下の懲役、もしくは1000万以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

・損害賠償請求:権利者に発生した損害の賠償が求められ、場合によっては違約金を請求されることもあります。

・不当利得返還請求:侵害行為から得た利益の返還が求められる場合があります。

・信用回復措置請求:信用回復措置とは、権利者の業務上の信用を害した者に対し、権利者の請求に基づき裁判所が命じる措置を指します。特に著作権侵害に関しては、名誉回復措置を含む信用回復措置を請求される場合があり、これには謝罪広告の掲載等があります。

事前調査の徹底:商標や特許を使用する前に、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等を活用し、類似の権利が既に登録されていないかを確認する。

・契約・ライセンス管理の強化:他社の知的財産を利用する場合は、適切なライセンス契約を締結し、使用範囲を明確にする。

・社内教育の実施:従業員に対して知的財産の基礎知識を教育し、他社の権利を侵害することのないよう、社内全体で知的財産の理解度を高める。

知的財産についての理解を深めることは、企業の競争力を強化し、持続的な成長を実現するうえで重要です。知的財産を理解したうえで、適切に権利を取得することで、自社の持つ技術やブランドを保護し、市場での優位性を高めることができます。また、出願や管理方法をきちんと把握しておくことで、他社との権利紛争を未然に防ぐことができます。

法律事務所ZeLoの知財部門では、知的財産権全般について総合的なサポートを提供しています。具体的には、出願前の先行技術調査や商標調査、権利侵害のリスク分析、企業内部での発明の取扱いを定める職務発明規程の策定、知的財産の管理業務の効率化支援、さらには知財紛争の対応まで、企業の知財部門が直面する幅広い課題に対応可能です。

知的財産戦略の構築や権利保護に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。