特許出願の早期審査は本当に得?スタートアップが知っておくべき早期審査の落とし穴―早期審査で失われる柔軟性と秘密の18か月

Patent Attorney

Hirotaka Hokkyo

特許出願後、審査請求をすると、審査官による審査が始まります。あわよくば何もなく特許査定に…。と思って待っていると、忘れたころに「拒絶理由通知」という一見不安になる見出しの通知が…。でも慌てないでください!拒絶理由通知に適切に応答することで特許査定となる可能性は充分にあります。本記事では、拒絶理由の内容がどのようなものであるかを理解し、応答方針を決める際にお役に立てるよう、よくある拒絶理由を主にご説明いたします。本記事を参考に拒絶理由通知をお目通しいただき、なんとなくでも「そういうことか」と理解いただければ幸いです。なお、専門用語や専門的な解釈を一部省いて説明しておりますので、あくまで参考情報であることをご留意ください。

Toshihiko Adachi graduated from the University of Electro-Communications in 2002 and graduated from University of Tsukuba in 2012. He started his career as a patent attorney (Japan) in 2017. Before being a patent attorney, he used to be a patent examiner at Janan Patent Office. He joined ZeLo in 2024. He handles prosecutions of patents in various kinds of technical fields.

Toshihiko Adachi graduated from the University of Electro-Communications in 2002 and graduated from University of Tsukuba in 2012. He started his career as a patent attorney (Japan) in 2017. Before being a patent attorney, he used to be a patent examiner at Janan Patent Office. He joined ZeLo in 2024. He handles prosecutions of patents in various kinds of technical fields.

目次

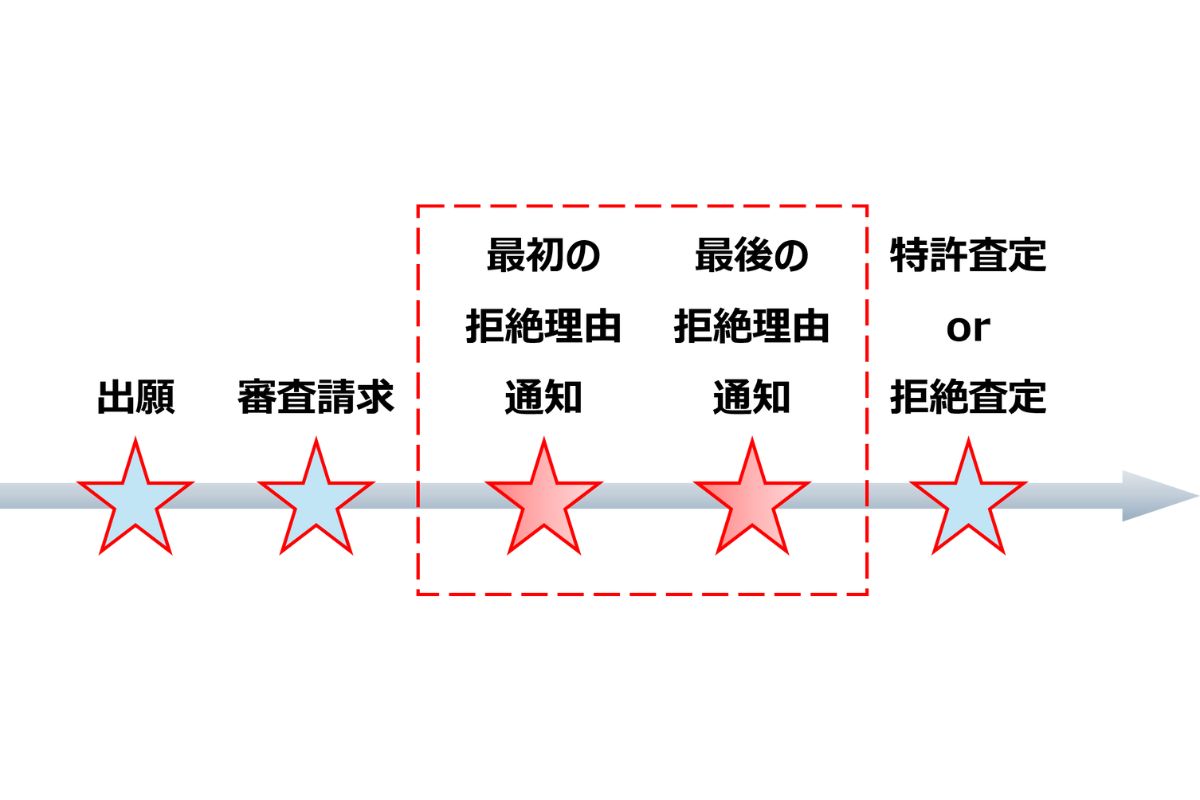

「拒絶理由通知」とは、ざっくりいうと、「現状の特許出願書類の内容では特許査定にできません」という審査官の心象が示されたお便りになります。特許出願から特許査定までの流れに立ち返って考えてみると、下図のように、「特許査定or拒絶査定の前になされる事前通知」のようなものと理解していただければと思います。

もう少し具体的に説明いたします。

特許出願後に審査請求をすると、審査官による審査が始まり、このままの内容で特許にしてよいという心象を審査官に与えられれば特許査定となります。

一方、出願より前に公開されている技術で同じようなものが審査官によって発見された場合などは、拒絶査定となります。

ここで、例えば何ら弁明の機会を与えずただちに拒絶査定とすることは特許出願人に対して酷なため、まずは「拒絶理由通知」という形で拒絶の理由が通知されます。出願人は、一定の時期的、内容的制限はあるものの、出願内容の補正や意見書での反論をすることができます。

そもそも、拒絶理由がどの程度の割合で通知されるものなのかというと、肌感覚では8割くらいの特許出願に対して一度は通知されるものとなります。

できるだけ広い権利を狙おうとすると、拒絶理由が通知される可能性は高くなります。その権利に相当する技術もそれだけ多くなるからです。一方、拒絶理由を一度も受けずに特許査定となる場合は、権利範囲が狭すぎる可能性があります。つまり、最初は拒絶理由を受けるくらいの方が、適切に権利範囲を狙えている、と考えることもできます。

拒絶理由は、特許法でいくつか列挙されておりますが、ここですべてを説明すると煩雑になるため、よくある拒絶理由である、「新規性違反」 および「進歩性違反」について説明します。

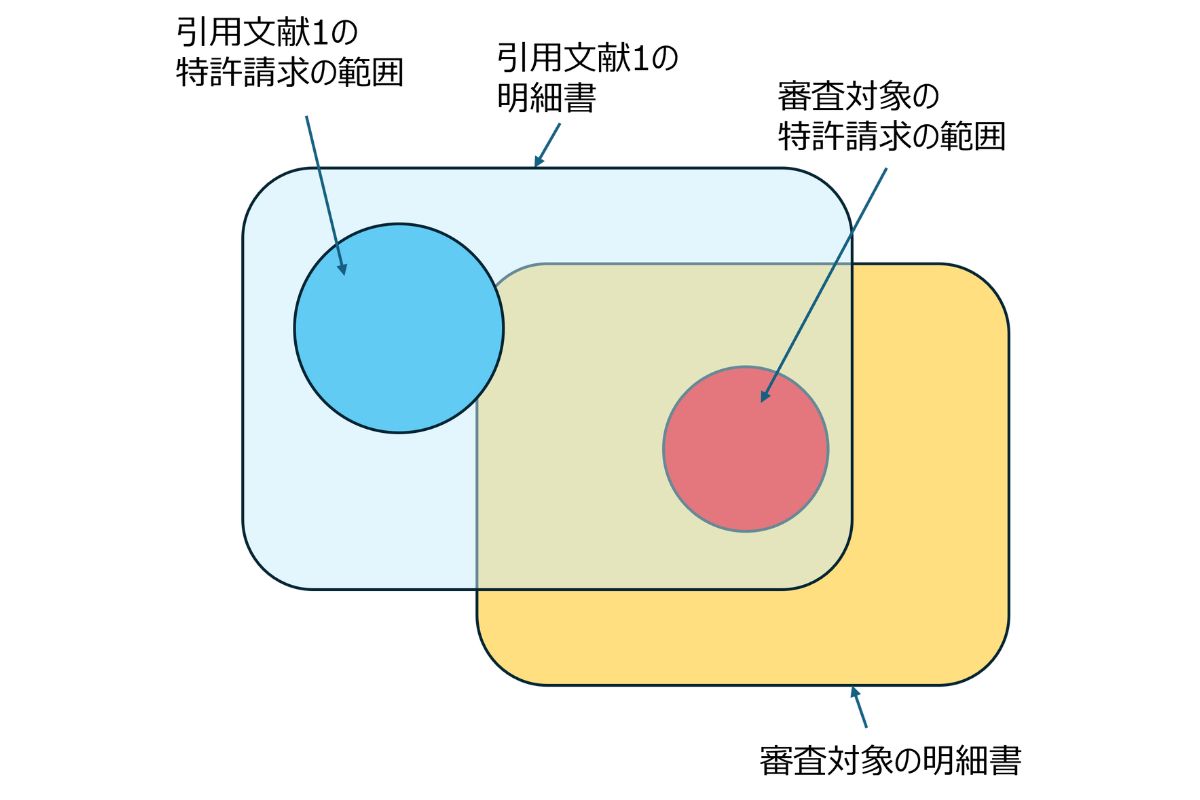

審査官が発見した先行技術の文献(引用文献)に、特許請求の範囲に記載された発明の構成がすべて記載されている場合に示される拒絶理由となります。具体例として、審査官が引用文献1として特許の公開公報を用いる場合、審査対象の特許出願の「特許請求の範囲」の構成が引用文献1の明細書にすべて開示されている場合は、「新規性違反」となります。

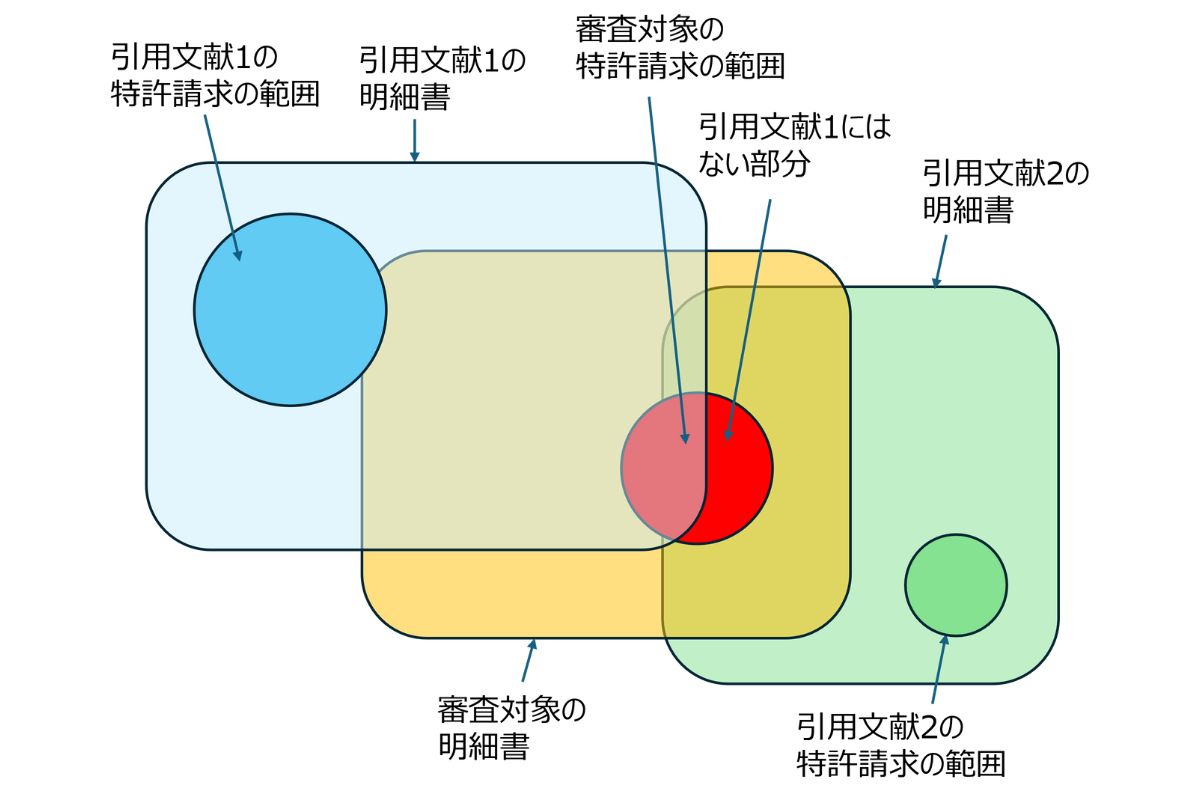

引用文献1に対し「新規性違反」ではないものの、引用文献1との差異が簡単に埋められるような場合に示される拒絶理由となります。よくある例としては、引用文献1に記載された発明と引用文献2に記載された技術を組み合わせれば、審査対象の特許出願の「特許請求の範囲」に記載された発明となる場合に通知されます。

上述した拒絶理由通知に対する応答方法は複数あります。すべてをご紹介すると煩雑となるため、ここでは主に、①意見書のみによる反論、②2以降の項番の請求項に限定する補正、③明細書中の記載に基づいて限定する補正、④分割出願 の4つについて説明いたします。

審査官の認定に誤りがある場合に有効です。審査官の誤りを指摘することによって拒絶理由を解消することが可能であり、特に、特許請求の範囲を補正せずに権利化を図ることで、権利範囲が狭くなることを抑制することができます。

意見書による反論が審査官に認められない場合、その後、補正の機会を与えられることなくただちに拒絶査定となる可能性があります。

拒絶理由通知では、原則としてすべての請求項について拒絶理由等の説明がなされます。この拒絶理由の説明において、ある請求項については審査官の判断が揺れそうであったり、発明の認定に誤りがあったり、中には「請求項○○については拒絶理由を発見しない」といったことが書かれていたりする場合もあります。すなわち、審査官の心象ともいえる拒絶理由の説明を参考に、権利化できそうな権利範囲を請求項毎に検討することで、精度の高い応答をすることができます。

例えば請求項2が請求項1と比較して限定しすぎている場合、請求項2では権利範囲が狭すぎることになる場合があります。したがって、請求項2なら権利化できそうだと感じても、そのまま請求項2に限定するのではなく、請求項1と請求項2の間くらいの権利範囲を狙えないか検討することも重要です。

ごく稀に、審査官の判断が変わることがあります。具体的には、審査官が「請求項○○については拒絶理由を発見しない」と判断している場合に請求項○○に限定する補正したところ、この請求項○○に対して新規性や進歩性を否定する引用文献を新たに提示されるような場合があります。このような場合は、再度新たな拒絶理由に応答する必要が生じます。

「特許請求の範囲」を補正する際、「明細書」に記載された範囲内で権利範囲を限定することができます。例えば、「特許請求の範囲」の請求項すべてについての拒絶理由が妥当であると考えられる場合は、明細書中の記載に基づいて請求項を限定することで権利化を図ることができる場合があります。

審査官の心象が読めないこともあるため、特許査定となる可能性が読みづらい(精度が低い)応答となる場合があります。

また、検討に時間や労力が比較的多くかかる傾向にあります。

明細書に書かれた内容で別出願として権利化を図ることができます。特に最後の拒絶理由通知や拒絶査定を受けた後は、補正の制限が厳しく、欲しい権利範囲での権利化が難しくなることがあります。一方、分割後の出願では比較的緩い補正制限下で補正をすることができます。そのため、分割出願をすれば、欲しい権利範囲での権利化が望める場合があります。例えば競合他社が審査対象の出願に係る特許に抵触しそうな事業を展開している場合、当該他社事業の実施が権利侵害に該当するような特許請求の範囲で分割出願することが考えられます。

また、多少権利範囲が狭くなっても権利化しておきたい場合、審査対象の特許出願については早期権利化を図るべく狭い権利となるよう補正し、分割後の出願で真に欲しい権利の取得をチャレンジし直すということもできます。

新たに出願をし直すようなことになるため、他の応答に比べて応答費用が高くなる傾向にあります。

応答手続きには時期的な制限や内容的な制限があります。下記に簡単にまとめましたが、拒絶理由通知に対する応答は送達(受け取った)日から原則60日以内に行う必要がある点を特にご留意ください。

・「拒絶理由通知」の場合、送達日から60日以内に意見書及び補正書を提出する必要があります。

※所定の費用を払うことで応答期限を60日延長することができます。

・「拒絶査定」の場合、送達日から3か月以内に審判を請求する必要があります。

※こちらの期限については原則的に延長することはできません。

・最初の拒絶理由通知の場合、新規事項の追加禁止や単一性要件 の2つの制限を満たすよう補正する必要があります。

・最後の拒絶理由通知及び拒絶査定の場合、上記新規事項の追加禁止や単一性要件 に加え、権利範囲の減縮等(※)や誤記の修正等(※)の制限をも満たすよう補正する必要があります。 ※詳細な説明は省略いたします。

拒絶理由に対してどのように応答するかによって権利範囲が変動します。そのため、応答手続きは、非常に重要な手続きといえます。出願内容やケースに応じて最適かつスピーディーに対応するためには多くの知見やノウハウが必要になるため、拒絶理由を大まかに理解したあとは、専門家に依頼する方がスムーズでしょう。

法律事務所ZeLoの知的財産部門では、元特許庁審査官の弁理士をはじめ、拒絶理由に対する応答経験が豊富なメンバーが在籍しております。また、法律事務所ZeLoの知的財産部門では、国内外の特許出願に限らず、出願前の調査から、出願情報の管理、企業内部で行われた発明の取扱いを定める職務発明規程の作成等、貴社のご状況やご要望に合わせてワンストップでサポートします。

例えば自分で特許出願したが拒絶理由が来てしまった方や出願を依頼した弁理士の応答方針のセカンドオピニオンが欲しい方はもちろんのこと、特許出願を検討している方や自社の知財戦略を見直したいという方も、ぜひお気軽にご相談ください。