無期転換ルールとは?

平成30(2018)年4月3日付日本経済新聞朝刊において「『日通が無期転換逃れ』雇用打ち切りの女性が提訴」との見出しで、雇止めをされた日本通運の元従業員が、同社に対して、雇止めの無効の確認などを求める訴訟を提起したとの記事が掲載されました。 「無期転換」というワードについて、あまり馴染みのない方や聞いたことはあるけれどもどういうものかよく知らない、企業側は何かやる必要があるのかという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

無期転換ルールとは、期間の定めがある労働契約(以下「有期労働契約」といいます。)が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」といいます。)に転換されるというものです(労働契約法第18条)。 つまり、従来は、使用者(雇用主)との間で1年間の契約期間の有期労働契約を締結していた労働者は、毎年労働契約を更新しなければならず、いつ更新の拒絶がされて雇止めがされるかわからないという不安定な地位にありました(但し、後述のとおり、雇止めは雇止め制限法理により無効とされる場合があります。)。

しかし、無期転換ルールの適用により、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者から使用者に対して、無期労働契約に転換することを申し込むことができるようになります。そして、有期契約労働者がこのような申込みを行った場合、使用者はその申込みを承諾したものとみなされ、当該有期労働契約の契約期間満了日の翌日から無期労働契約に転換されます。 このように、無期転換ルールの適用と無期転換の申込みにより、従来、有期契約労働者という不安定な地位にあった労働者が、無期契約労働者という安定した労働者の地位に就くことができます。

無期転換ルールは、平成25(2013)年4月1日に施行された改正労働契約法に規定されており、同日以降に締結又は更新された労働契約が無期転換ルールの対象となります(※1)。

例えば、契約期間の初日が平成25(2013)年4月1日、契約期間が1年の有期労働契約が締結され、毎年更新がされている場合、平成30(2018)年4月1日から無期転換の申込みをできるようになり、無期転換の申込みがされた場合には平成31(2019)年4月1日以降の契約が無期労働契約となります。これが企業の人事労務における「2018年問題」といわれているものです。 そこで、以下では有期契約労働者の無期転換ルールについて整理し、使用者である企業がどのような対応をとる必要があるかを検討します。

※労働契約法第18条については、その施行日以後の日を契約期間の初日とする有期労働契約について適用され、施行日前の日が初日である同契約の契約期間は通算契約期間には参入されません(労働契約法平成24年改正附則2項)。

無期転換申込権が発生する場合とは?

どのような場合に、有期契約労働者が使用者に対して無期転換の申込みをできるようになるのか、すなわち、無期転換申込権が発生する要件について整理します。まず、労働契約法の条文を見てみましょう。

労働契約法 (有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換) 第18条

同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。 この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

条文からは分かりにくいですが、無期転換申込権が発生する要件を整理すると、以下の3つに分けられます。

①有期労働契約の通算期間が5年を超えていること

②契約の更新回数が1回以上であること

③現時点で同一の使用者との間で契約していること

以下では、この3つの要件のうち重要なポイントについてそれぞれ解説します。

要件① 有期労働契約の通算期間が5年を超えていること

通算期間の算定方法

無期転換申込権が発生するには、有期労働契約の通算期間が5年を超えることが必要ですが、有期労働契約といってもその契約期間は数ヶ月のものや数年のものなど様々です。また、必ずしも5年を超えて働かないと無期転換申込権が発生しないわけではありません。 そのため、「あの従業員は有期労働契約だけどまだ5年働いていないから大丈夫」と安心してはいられません。

そこで、以下では、通算期間の算定方法について解説します。 有期労働契約の通算期間が5年を超えていることについて、厚生労働省の「有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック」では以下のように説明されています。

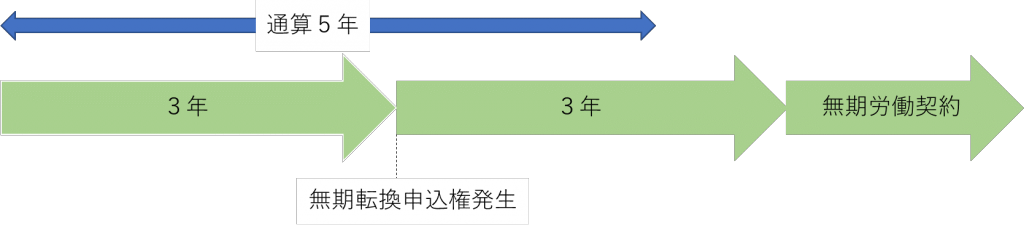

契約期間が5年を経過していなくても、たとえば、契約期間が3年の有期労働契約を更新した場合などは、通算契約期間自体は6年になるため、4年目にはすでに無期転換申込権が発生していることになります

厚生労働省「 有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック 」

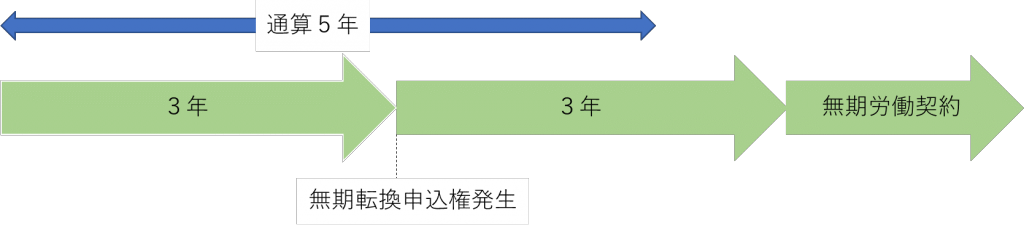

これは、有期労働契約の通算期間の「5年」が、実際に労働者が働いた期間を意味するのではなく、あくまで「有期労働契約…の契約期間を通算した期間」、すなわち、締結された有期労働契約の契約期間の合計で何年間働くことになっているかで判断されることを意味します。 具体的には、例えば、適用の対象となる平成25年4月1日から契約期間が3年の有期労働契約を締結し、契約を1回更新した場合には、平成28年4月1日に無期転換申込権が発生します(下図参照)。

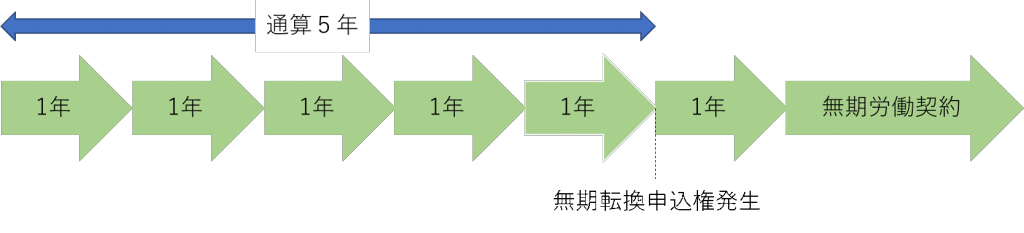

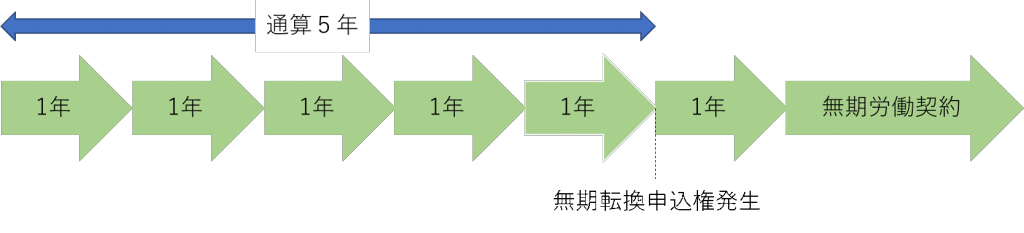

【契約期間が1年の有期労働契約が更新された場合】

【契約期間が3年の有期労働契約が更新された場合】

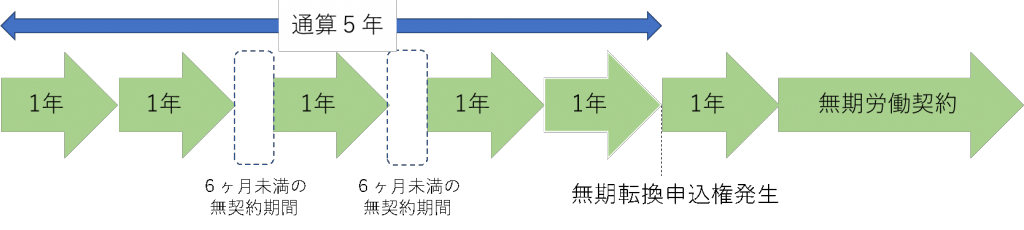

ここまでお読みいただいた方の中には、「それなら無期転換申込権が発生してしまわないように、有期労働契約を連続させずに空白期間を設けて通算して5年を超えないようにすればよいのでは?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、労働契約法はそのような抜け道を防ぐ手当をしています。

それが次に説明する「クーリング」です。

クーリングについて

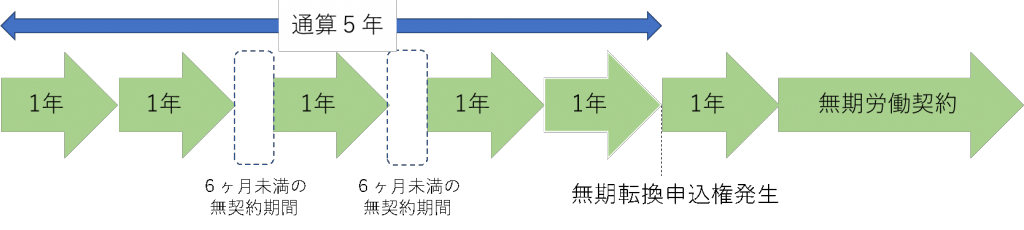

有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間(空白期間)が6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約の契約期間は5年の通算期間に含まれません。これを「クーリング」といい、この前の有期労働契約の契約期間が通算期間に含まれなくなる一定の空白期間を「クーリング期間」といいます。すなわち、有期労働契約の期間が連続していない場合でも、空白期間が6ヶ月未満の場合には、空白期間より前の有期労働契約の契約期間も5年の通算期間に含まれます(下図参照)。

労働契約法 (有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換) 第18条 2

当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。

なお、有期労働契約の契約期間が短期の場合には、クーリング期間も6ヶ月よりも短期となります。すなわち、空白期間の直前の有期労働契約の期間(当該有期労働契約を含む複数の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がない場合には、そのすべての期間を通算した期間)が1年未満の場合には、その契約期間の2分の1を基準に、端数が出た場合には切り上げるという省令により、具体的なクーリング期間は以下のようになります。

| カウントの対象となる有期労働契約の契約期間 | 契約がない期間 |

|---|

| 2か月以下 | 1か月以上 |

| 2か月超~4か月以下 | 2か月以上 |

| 4か月超~6か月以下 | 3か月以上 |

| 6か月超~8か月以下 | 4か月以上 |

| 8か月超~10か月以下 | 5か月以上 |

| 10か月以上 | 6か月以上 |

現時点で同一の使用者との間で契約を締結していること

無期転換申込権が発生するには、同一の使用者との間で二以上の有期労働契約が締結されてきたことが必要です。 ここで注意すべき点は、「同一の使用者」かどうかは事業場単位ではなく、事業主単位で判定されるということです。 すなわち、グループ会社内で、順次、有期労働契約が締結された場合のように、法人格が異なる複数の企業に順次雇用されたような場合には、それらの契約期間は原則として通算されません。

しかし、厚生労働省労働基準局長平成24年8月10日付基発0810第2号 によれば、「使用者が、就業実態が変わらないにもかかわらず、法第18 条第1項に基づき有期契約労働者が無期労働契約への転換を申し込むことができる権利…の発生を免れる意図をもって、派遣形態や請負形態を偽装して、労働契約の当事者を形式的に他の使用者に切り替えた場合は、法を潜脱するものとして、同項の通算契約期間の計算上「同一の使用者」との労働契約が継続していると解されるものである」とされており、「同一の使用者」かどうかは実質的な観点から判断されます。

5年超え継続有期労働契約の無期転換に関する特例

一部の専門職等については、次のとおり無期転換に関する特例が定められています。

まず、①大学等及び研究開発法人における有期労働契約の研究者・技術者・教員等については、通算契約期間の「5年超え」の要件を「10年超え」とする特例が定められています(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効果的推進等に関する法律(研究開発力強化法)及び大学の教員等の任期に関する法律(大学教員等任期法)の改正。平成26年4月より施行)。

また、②高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期転換申込権が発生しないこととする特例が定められています(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)。平成27年4月より施行)。 特に使用者として気を付けなければならないのは、定年後に有期労働契約で再雇用した場合にも無期転換ルールの適用があり、前述の要件を満たせば無期転換申込権が発生してしまうということです。

上記の特例が適用される場合には、定年後に引き続いて雇用されている期間は労働契約法第18条の通算期間に算入されませんが(有期雇用特別措置法第2条3項、8条、同法施行令第1条)、この特例が適用されるためには、使用者は対象労働者に応じた適切な雇用管理に関する事項を定めた計画を策定し、厚生労働大臣に申請を行って認定を受けなければなりません(同法第4条、6条)。

無期労働契約に転換する時期

有期労働契約を締結している場合、雇用契約書において異議がなければ自動的に更新する旨の条項が存在するため、それによって自動更新をしたり、又は、使用者と労働者の間で明示的に契約更新の合意がされず、黙示的に更新して当初の契約期間満了後も働き続けていたりする例も多いです。そのため、有期労働契約の無期労働契約への転換についても自動的に転換されると誤解されている方もいらっしゃいます。

無期転換ルールは、前述の要件が満たされた場合に有期労働契約が自動的に無期労働契約になるのではなく、有期契約労働者が無期転換申込権を行使した場合、継続中の有期労働契約が終了した後は無期契約労働者になるというものです。無期転換申込権が発生するのは、有期労働契約の通算期間が5年を超えることとなる有期労働契約の開始時ですが、無期転換申込権の行使による申込みがされ、無期労働契約が開始されるのは、当該有期労働契約の契約期間満了日の翌日からです。

すなわち、平成25年4月1日から、契約期間1年の有期労働契約が毎年更新されている場合、無期転換申込権が発生するのは、平成30年4月1日を始期とする有期労働契約が締結された時ですが、無期労働契約に転換するのは、平成31年4月1日からです(通算期間の要件が5年「以上」ではなく、5年を「超える」とされていることに注意が必要です。)。

なお、無期転換申込権は、通算5年を超えた最初の有期労働契約の期間中のみ発生するのではなく、その後の更新によって成立する有期労働契約の度に、その期間中に発生していくものと考えられています。したがって、5年を超えた最初の有期労働契約の期間に発生した無期転換申込権を行使しなかったときでも、有期労働契約が更新されれば、更新された各有期労働契約の期間内に無期転換申込権を行使することができます。

使用者側の対応

使用者が対応しない場合のリスク

以上のとおり、無期転換ルールの内容を見てきましたが、「2018年問題」について、使用者側が何ら対応を取らなかった場合、どのような事態が生じるでしょうか。

使用者が何ら無期転換ルールを意識せず、従前どおり、漫然と有期契約労働者と有期労働契約を更新していた場合、無期転換申込権が発生した有期契約労働者から、突如として、無期転換申込権を行使されるという事態が想定されます。前述のとおり、有期契約労働者が無期転換申込権を行使した場合、使用者はその申込みを承諾したものとみなされますので、使用者は、有期契約労働者からの無期労働契約に転換することの申込みを拒絶することはできません。

したがって、使用者としては、労働契約の更新時期に更新拒絶をすればよいと考えていた有期契約労働者が、当該契約期間の満了後に無期契約労働者になってしまうというリスクがあります。 特に使用者として気を付けなければならないのは、現状では、有期契約労働者との関係が良好で、仮に無期転換申込権が発生した場合であっても有期契約労働者が行使することはあまり想定されないような関係であったとしても、今後、経営状況の悪化や事業の縮小等により、有期契約労働者の雇止めをしなければならない状況となったときに、無期転換申込権を行使されるという事態が想定されます。これは、在職中は未払残業代の請求を行わなかった従業員が、退職後に突如として未払残業代の請求を行うのと同様に、従業員との関係が悪化した後にリスクが顕在化するという構図です。

ところで、無期転換ルールに対する実際の使用者側企業の対応状況は、どのようなものでしょうか。 独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成28年10月から11月にかけて実施した「改正労働法とその特例への対応状況等に関するアンケート調査」結果 によれば、全有効回答企業9,639社のうち、調査時点で有期契約労働者を雇用しているのは6,490社であり、そのうち労働契約法の改正以降、無期契約労働者(正社員を含む)への転換を行った割合は2,682社、調査時点では有期契約労働者を雇用していないが、労働契約法の改正以降、無期契約労働者への転換を行ったのが153社であり、全有効回答企業のうち約30%が有期契約労働者から無期契約労働者への転換を行っています。

なお、厚生労働省のウェブサイト において、無期転換ルールの導入企業事例が業種・労働者数等の別で公開されていますので、参考にされるとよいでしょう。

使用者側がとるべき対応

前述のリスクを回避するためにとるべき使用者側の対応としては、まずは、有期契約労働者から無期労働契約を締結することの意向についてのヒアリングを行う等して、リスクの程度を見積もった上で、有期契約労働者に無期転換申込権が発生しないように、大きく分けて、①有期労働契約の更新年限や更新回数を制限して雇止めをする、又は、②労働者と期間の定めのない契約を締結する、という2つの方向があります。

雇止め

無期転換ルールを認識した使用者としては、まず、無期転換申込権が発生しないように通算期間が5年を超える前に雇止めを行えばよいと考えるのではないでしょうか。 しかし、雇止めについては、雇止め制限法理(労働契約法第19条)により無効とされる場合があります。有期労働契約が過去に反復して更新されていて、雇止めが期間の定めのない契約を終了させることと同視できる場合や、労働者が、有期労働契約が更新されると期待することに合理的な理由があると認められる場合には、使用者が合理的な理由なく更新を拒絶したとしても、法律上有期労働契約が更新されたものとして扱われます。

したがって、無期転換ルールを回避することを目的として雇止めをすることは無効とされるリスクがあり、その場合、有期労働契約の連続更新期間が5年を超えた時点で無期転換申込権が発生するため、慎重な対応が必要です。すなわち、無期転換申込権の発生間際での駆け込み的な雇止めは無効とされるリスクがあるため、なるべく回避する方が安全です。

このような雇止めが無効とされるリスクを回避する方法としては、有期労働契約締結の際に、契約更新回数を制限する、更新による契約通算期間の上限を5年以下とする等の合意をする(ただし、無期転換申込権の発生間際にこのような制限の合意をした場合、同様に当該合意が無効とされるリスクがあります。)、このような合意による契約更新のルールを厳格に運用し、無期転換申込権行使による無期転換の前例を作らないといったものが考えられます。

なお、有期労働契約の雇止めに関しては、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号) が策定されており、①3回以上更新したか又は1年を超えて継続している有期労働契約については、これを更新しない場合には、満了前の少なくとも30日前に予告をすべきこと、②有期労働契約が更新されなかった場合において、労働者が更新されなかった理由につき証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付すべきこと、③①の有期労働契約の更新においては、契約期間をできる限り長くするように努めるべきことが定められています。

また、「クーリング期間」を利用し、有期労働契約を再度締結するまでの間に一定期間(6ヵ月)の無契約期間を必要とする運用を一部の大手自動車メーカーが行っているという調査結果が厚生労働省から公表されていますが(「いわゆる『期間従業員』の無期転換に関する調査」結果(平成29年12月) )、厚生労働省のウェブページ において、「各企業等において、例えば、労働者を長期に雇用することを前提としているにもかかわらず、無期転換ルールの適用を意図的に避ける目的でクーリング期間の前に雇止めをしている場合などは、個々の事案によって雇止めの有効性等が最終的に司法において判断されることになります。」とされています。

労働契約法 (有期労働契約の更新等) 第19条

有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

無期労働契約の締結

無期転換申込権の行使によらずに有期契約労働者の無期転換を行うには、有期労働契約者との間で無期労働契約を締結する方法があり、有期労働契約から労働条件を変更しない場合と変更する場合の2つの方向があります。

①労働条件の変更なく無期労働契約を締結する場合

従前の有期労働契約から契約期間のみを変更するものです。職務や処遇は有期労働契約時と同様です。労使間で何ら合意をしない場合、無期転換申込権が発生した有期契約労働者が無期転換申込権を行使すると、労働条件の変更なく無期労働契約を締結した場合と同じ効果になります(但し、後述の就業規則との関係は注意が必要です。)。労務管理のコストの増加にはつながらず、また、労働の負担増加を望まない従業員に適しています。

なお、定年制を定めることは認められます。

②労働条件を変更して無期労働契約を締結する場合

業務内容については従前の有期労働契約から変更しないものの、契約期間に加えて、給与などの条件を変更するものです。高度の専門性などを持っているがゆえに、いわゆる「有期プレミアム」として正社員よりも良い労働条件の有期契約労働者がいる場合には、当該労働者の同意を得て、無期労働契約とすることにより、逆に労働条件を低下させることも考えられます※ 。

※前掲平24・8・10基発0810第2号も、「労働条件の低下があり得ることを想定しています。ただ、職務の内容などが変更されないにもかかわらず労働条件を低下させることは望ましくない」としています。

②-1 無期労働契約を締結して限定正社員とする場合

いわゆる「正社員※ 」と比較し、勤務地や労働時間などの労働条件に制約を設けた正社員への転換です。職務内容などは「正社員」と同等でありながら、子育てや介護の家庭の事情等から、勤務地や労働時間に制約があるような従業員に適しています。但し、従前、限定正社員の制度を設けていない場合には、新たに設けることにより労務管理のコストが増大するおそれがあります。

※ 契約期間の定めがなく、勤務地、職務、勤務時間等が限定されていない社員をいいます。

②-2 無期労働契約を締結して正社員とする場合

業務内容に制約がない、定年に達するまで勤務することを想定した社員への転換です。転換時の職位(既存の職務等級のどこに位置づけるか)等を検討する必要があります。 無期転換ルールは、労使間で別段の定めのない限り労働条件は有期労働契約時の労働条件と同一とする(①の方法)とされているように、転換に際して正社員との労働条件の違いを解消させることまでは意図していません。

実際に転換を行う場合には、各有期契約労働者が行っている職務などを考慮し、どの転換方法が望ましいかを考慮して社内制度を整備する必要があります。複数の転換方法を組み合わせて社内制度を構築することもでき、そのような場合には、転換の要件(必要な能力や試験の実施の有無など)も考える必要があります。

①以外の転換方法を導入する際には、その転換について、労働協約、就業規則、個別労働契約のいずれかによって定めを置く必要があります。 なお、有期契約労働者を正社員、限定正社員にした場合や基本給を増額した場合で、一定の要件を満たせば、キャリアアップ助成金が支給されます 。

無期転換後の労働条件についての対応

有期労働契約の無期転換について、就業規則上の整備を何もしていない場合には、無期転換後の労働条件は契約期間を除く有期労働契約中の労働条件がそのまま承継されます。承継される労働条件としては、従前の給与、労働時間、休日・休暇、服務規律、福利厚生などが考えられます。

しかし、無期転換後の労働条件について就業規則上の整備が格別なされていない場合でも、通常は無期労働契約の正社員に適用される就業規則が存在し、当該就業規則中に、例えば、定年制や退職金制度のように無期契約労働者であれば適用があると考えられるような労働条件が規定されている場合がありえます。

その場合、当該就業規則の適用対象の趣旨によりますが(例えば、無期契約労働者か有期契約労働者かで適用される就業規則を区別しているのか、正社員か非正社員かで適用される就業規則を区別しているのか等)、当該就業規則上の規定が、「別段の定め」(労働契約法第18条第1項第2文)であるとして、有期労働契約から無期転換した労働者に適用される可能性があります。

逆に、定年制を規定した就業規則が存在しないような場合には、無期転換後の労働契約について定年がないという事態にもなりかねません。 したがって、無期転換された後の雇用形態について、就業規則が整備されていない場合、新しく就業規則を作成しておく必要があります。 また、無期転換後の就業規則(限定正社員の就業規則など)が既にある場合でも、無期転換の仕組みを新たに作る必要があるか、対象となる従業員を誰にするのかなどを検討する必要があります。無期転換労働者用の就業規則を作成した場合には、これらの規定の対象となる従業員を他の就業規則の対象から除外する必要があるので、正社員の就業規則などの見直しの検討も必要です。

なお、無期転換労働者用の就業規則を作成する際には、有期契約労働者と無期転換労働者の間の労働条件の違いが不合理なものであってはならないこと(例えば、有期契約労働者と無期転換労働者とで、従事する業務内容が同じであるのに、期間の定めの有無のみを理由として賃金に差を設けることは禁止される。)に注意が必要です(労働契約法第20条)。

労働契約法 (期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止) 第20条

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

まとめ

以上のとおり、無期転換ルールを意識せず、従前どおり、漫然と有期契約労働者と有期労働契約を更新していた場合、これまで述べたようなリスクが顕在化する可能性があります。したがって、労務管理の方針を決定した上で、就業規則や雇用契約書を作成していくことが重要です。 具体的な制度構築や就業規則の作成などについては、個別具体的な事情によるところが大きく、これらの労務管理の手間を惜しむと高額な簿外債務の発生につながりやすいため、専門家に相談することをお勧めします。

![[Breaking News] Practical Measures for Companies in Light of the First Recommendation under the Freelancer Act](https://zelojapan.com/wp/wp-content/uploads/2025/06/bd758e8c93bc0bd602770ce248811c30-608x336.jpg)