挑戦する自由、成長する責任—“自分の世界”を持ちたい弁護士が集まる舞台

Attorney admitted in Japan

Kenta Muroi

「固定残業代制」とは、実際の労働時間にかかわらず、賃金において一定額の残業代、具体的には時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金を支払うことをいいます。「みなし残業代制」や「定額残業代制」といった言葉も、一般的にはこれと同じ意味で使われています。 最近ではトヨタ自動車が導入を発表したように、固定残業代制を導入する企業は増えてきているようです。実際に企業からの相談でも、「固定残業代制を導入したい」「うちの固定残業代制は大丈夫か」といったものが増えています。

Graduated from the Faculty of Law, Kyoto University in 2010, and completed the Kyoto University Law School in 2012. Registered as a lawyer in 2013 (Daini Tokyo Bar Association) and joined Habataki Law Office. Participated in ZeLo in 2017. From February 2018 to January 2020, seconded to the Securities and Exchange Surveillance Commission of the Financial Services Agency. Joined Recruit Co., Ltd. in September 2024. In addition to handling a broad range of corporate legal affairs, during the secondment, served as a securities examiner and was involved in the regulation of dozens of unfair trading cases (including insider trading and market manipulation) annually, as well as participating in the legislative process for amendments to the Financial Instruments and Exchange Act as a member of the regulatory authority. His main practice areas include general corporate law, crisis management and compliance, labor and employment, and insolvency. Author of numerous publications.

Q. 最近、固定残業代制を導入する企業が増えてきていると聞きましたが、どういった制度なのでしょうか。また、導入する際に気をつけるべきことはありますか。

A. 「固定残業代制」とは、実際の労働時間にかかわらず、賃金において一定額の残業代、具体的には時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金を支払うことをいいます。近年、導入する企業が増えてきているようですが、固定残業代制についての正確な理解が広まっているとは言い難く、いざ残業代が裁判で請求された際には、固定残業代制による残業代の支払いが無効と判断されてしまうケースが極めて多くなっています。

有効な固定残業代制と認められるためには、①固定残業代の趣旨で、②「通常の賃金」と「固定残業代」を明確に区分して支払うこと、③固定残業時間を超えた分は計算して支払うことが必要です。

目次

「固定残業代制」とは、実際の労働時間にかかわらず、賃金において一定額の残業代、具体的には時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金を支払うことをいいます。「みなし残業代制」や「定額残業代制」といった言葉も、一般的にはこれと同じ意味で使われています。

最近ではトヨタ自動車が導入を発表したように、固定残業代制を導入する企業は増えてきているようです。実際に筆者が企業から受ける相談でも、「固定残業代制を導入したい」「うちの固定残業代制は適法か」といったものが増えています。

ところが、固定残業代制についての正確な理解が広まっているとは言い難く、経営者は、安易に固定残業代制を導入してしまうことが多いといえます。いざ残業代が裁判で請求された際には、固定残業代制による残業代の支払いが無効と判断されてしまうケースが極めて多くなっています。

そして、一度固定残業代制が無効とされてしまうと、①支払っていた固定残業代相当額の支払いが無効となるうえ、②固定残業代部分は当該固定残業代が割増賃金の基礎となる賃金(労働基準法37条、労働基準法施行規則21条)に組み込まれ、③結果として割増賃金の算定となる賃金がはね上がった状態で再度残業代を計算しなおし、全額を改めて支払うことになる可能性が高く、企業には、相当なキャッシュアウトが生じ得ます。しかも、一従業員との紛争で企業が敗訴すれば、その影響は他の従業員にも波及し、第二次・第三次の残業代請求訴訟が提起されかねません。

たかが残業代といえども、全従業員の残業代が何倍にもなって返ってくれば、企業経営を困難にする程のインパクトを持ち得るため、現在では多くの企業が固定残業代制の見直しを迫られているといえます。

以下では使用者(企業)の視点から固定残業代制のメリットについても整理し、裁判にも耐えうる固定残業代制の構築について検討します。

企業の想定する固定残業代制導入のメリットとして、①残業代が低く抑えられる、②労務管理のコストが抑えられる、③求人情報の見栄えが良くなる、といったことが思い浮かびます。しかし、固定残業代制によって、本当にこれらのメリットを享受できるのでしょうか。以下、順々に解説していきます。

結論からいえば、固定残業代制を導入しても、法的には、それ以上に残業代を支払わなくて良いことにはなりません。仮に従業員が固定残業時間を超える残業をした場合、企業としては超過分を精算して支払う必要があります(後に述べる、固定残業代制構築のための具体的要件(3-2(3))をご参照ください)。

むしろ、実際には残業していない時間分の残業代も固定して支払わなければならないため、固定残業時間を超えていない従業員に対して、残業代は実態よりも多く支払うことになります。たとえば、固定残業代として20万円を支払うことにしていた場合、仮に従業員が30万円分の残業をした場合には、20万円ではなく30万円を支払う必要がある一方で、従業員が10万円分の残業しかしていない場合にも20万円を支払う必要があります。

このように、単純に法的に見た場合、固定残業代制を導入する経済的なメリットはないといえます。しかし、残業代が固定で支払われることによって従業員が無理な残業をしなくなり、業務が効率化し、結果として残業代が減らせるという事実上の効果が期待できます。固定残業代制の枠内であれば、どれだけ働いても同じ残業代がもらえることになりますので、従業員にとって残業時間を減らそうとするモチベーションにつながるということです。

以上のことから、固定残業代制の導入には、残業代を低く抑えるといった効能はなく、企業としては、上記のような「従業員の働き方の効率化」といった事実上の効力が得られることを期待して固定残業代制の導入を検討することが法的には正しい理解となります。

結論からいえば、固定残業代制を導入しても、従業員の労働時間を管理しなくて良いことにはなりません。上述のとおり、従業員が固定残業時間を超える残業をした場合は超過分を支払わなければなりませんので、この支払いの要否・金額を計算するために、企業としては通常通り、従業員の労働時間を把握しておかなければなりません(厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」平成13年4月6日基発339号、平成15年基発0523004号、平成29年1月20日基発0120第3号をご参照ください)。

しかし、従業員の残業時間を把握したうえで、実際の残業時間が固定残業時間の範囲内に収まっていることが確認できれば、残業代を逐一算出して従業員に交付する手間は省けますので、そういった意味では、労務管理のコストは抑えられることになります。

固定残業代制を導入することで、従業員に対して確定的に支払うお金は増えますので、求人情報に記載する賃金総額も必然的に大きくなります。従業員にとっては利益でありモチベーションアップにもつながりますので、人材確保が困難となっている昨今において、これは固定残業代制を導入する明確なメリットといえます。

ただし、賃金総額だけを記載してことさらに待遇を良く見せることはできず、あくまで固定残業代の部分は、通常の賃金とは区別して明示する必要があることに注意してください(後述の、固定残業代制構築のための具体的要件(3-2(1)(2))をご参照ください)。

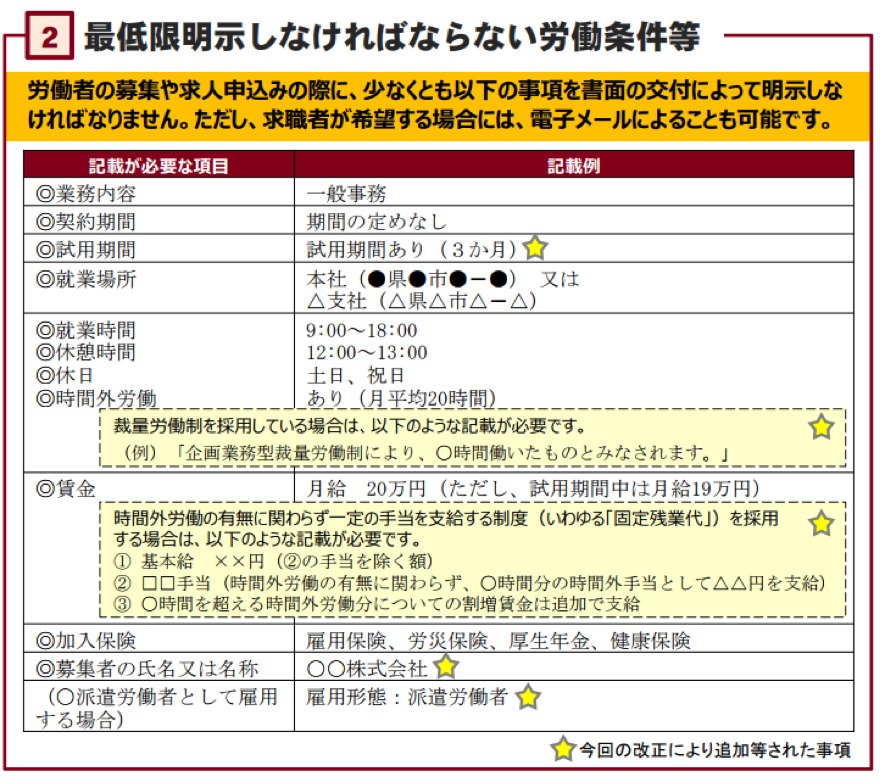

この点については、平成29年3月31日の職業安定法の改正(平成30年1月1日施行)にあたって、労働者を募集する際には、(a)固定残業代の計算方法(固定残業時間および金額)、(b)基本給の額、(c)固定残業時間を超えたときには割増賃金を追加で支払うことを明示すべきとの指針が示されたことにも注意が必要です(平成29年6月30日厚生労働省告示第232号)。

従前より、職業紹介や労働者の募集を行った者が、「虚偽」の条件を提示して求人の申し込みを行った者に対しては罰則があったものの、今回の職業安定法の改正により、単なる「求人者」にも、罰則規定が追加されています(改正職業安定法65条)。

そのため、たとえば求人者が固定残業制を隠して求人したり、求人者が固定残業代制を転職支援業者に対して隠して求人内容を伝え、その求人内容に基づいて当該業者が求職者に職業紹介を行った場合は、求人者に罰則が課される可能性があります。

「虚偽」であることの立証が困難で罰則を課すことが難しくても、改正職業安定法によって、求人者に対しても、行政指導、改善命令を行うことを可能とする規定や、厚生労働大臣に対する申告の対象とする規定も新たに追加されていますので、注意が必要です(改正職業安定法48条の2、48条の2、48条の4)。

その他、ここでは立ち入りませんが、募集時の労働条件と実際の労働条件を安易に変更できないようにするための、法改正もなされています(改正職業安定法施行規則4条の2の改正、改正後の指針の「第三」の「一」の(四)、「第三」の「一」の(五)、改正後の指針の「第三」の「三」)。

以上のメリットを踏まえて固定残業代制を導入しようとするときには、最初に述べたリスクが生じないよう、慎重に制度を構築する必要があります。

固定残業代制については、リーディングケースとされる最高裁の判例があります。固定残業代制について、判例はそれぞれ次のように述べています。

高知県観光事件(最高裁平成6年6月13日判決・労判653号12頁)

本件請求期間に上告人らに支給された前記の歩合給の額が、上告人らが時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、上告人らに対して法37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、被上告人は、上告人らに対し、本件請求期間における上告人らの時間外及び深夜の労働について、法37条及び労働基準法施行規則19条1項6号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる。※太字は筆者による。

テックジャパン事件(最高裁平成24年3月8日判決・労判 1060号5頁)

【法廷意見】

上記約定においては、月額41万円の全体が基本給とされており、その一部が他の部分と区別されて労働基準法(平成20年法律89号による改正前のもの。以下同じ。)37条1項の規定する時間外の割増賃金とされていたなどの事情はうかがわれない上、上記の割増賃金の対象となる1か月の時間外労働の時間は、1週間に40時間を超え又は1日に8時間を超えて労働した時間の合計であり、月間総労働時間が180時間以下となる場合を含め、月によって勤務すべき日数が異なること等により相当大きく変動し得るものである。そうすると、月額41万円の基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と同項の規定する時間外の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないものというべきである。これらによれば、上告人が時間外労働をした場合に、月額41万円の基本給の支払を受けたとしても、その支払によって、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働について労働基準法37条1項の規定する割増賃金が支払われたとすることはできないというべきであり、被上告人は、上告人に対し、月間180時間を超える労働時間中の時間外労働のみならず、月間180時間以内の労働時間中の時間外労働についても、月額41万円の基本給とは別に、同項の規定する割増賃金を支払う義務を負うものと解するのが相当である(最高裁平成3年(オ)第63号同6年6月13日第二小法廷判決・裁判集民事172号673頁参照)。

※太字は筆者による。

以上の判例や、これまでの下級審裁判例、労働法の考え方から、有効な固定残業代制と認められるためには、以下の要件が必要となります。

数々の下級審裁判例(アクティリンク事件(東京地裁平成24年8月28日判決・労判1058号5頁)、イーライフ事件(東京地裁平成25年2月28日判決・労判1074号47頁)、泉レストラン事件(東京地裁平成26年8月26日判決・労判1103号86頁)等)が指摘するように、あくまで支払う金銭が、固定残業代として従業員との間の労働契約に組み込まれていることが必要です。つまり、企業として固定残業代制を導入し、当該金銭を固定残業代として支払う旨について、従業員の個別の同意を得るか、もしくは正しく周知された就業規則に記載しておくことを要することになります。

なお、この点については高知県観光事件において、企業側から「①歩合給に割増賃金が含まれることを従業員に説明した、②原告以外の従業員も了承している、③他のタクシー会社における各種の割増賃金を含んだ給与と比較しても遜色がない」との主張があったにも関わらず、認められなかったことにも留意する必要があります。このように紛争になったときの立証に備えて、上記要件については雇用契約書や就業規則等の書面に残しておくことが重要です。

上記2件の判例でも述べられているように、通常の賃金と固定残業代は明確に区別して支払うことが必要です。

これは、労働基準法37条は時間外等の割増賃金の支払いを命じているところ、正しく割増賃金が支払われているかどうかが不明確となってしまうことを防ぐ趣旨と考えられます。

たとえば、月額の総賃金40万円に固定残業代10万円が含まれていると企業が認識していたとしても、一括して40万円を支払っているだけでは固定残業代の支払いは認められず、あくまで通常賃金の30万円と、固定残業代の10万円を明確に区別して支払われなければなりません。この点についても、紛争になったときの立証に備えて、給与明細や雇用契約書等の書面に残しておくことが必要です。

(1)(2)で述べたとおり、有効な固定残業代制として認められるためには、当該金銭が固定残業代であると従業員との合意ができたうえで明確に区別して支払うことが必要ですから、実際の残業代が当該金銭分を超えてしまった場合、超過した分の残業代を計算して、支払わなければなりません。したがって企業としては、固定残業代制を導入しているからといって従業員の残業時間を把握しなくて良いわけではなく、固定残業時間を超えていないか、超えているとすれば何時間か、という観点から従業員の残業時間を管理・計算する必要があります。

テックジャパン事件の補足意見では、次のように述べられています。

【櫻井龍子判事の補足意見】

毎月の給与の中にあらかじめ一定時間(例えば10時間分)の残業手当が算入されているものとして給与が支払われている事例もみられるが、その場合は、その旨が雇用契約上も明確にされていなければならないと同時に支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示されていなければならないであろう。さらには10時間を超えて残業が行われた場合には当然その所定の支給日に別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにされていなければならないと解すべきと思われる。本件の場合、そのようなあらかじめの合意も支給実態も認められない。

これを素直に読めば、固定残業代制を導入する場合、(a)支給対象の残業時間と金額、(b)固定残業時間を超えた場合には超過分を支払うこと、が明示されていなければならないようにも思われます。また実際に労働者側からは紛争において、このような主張がなされることが多々あります。

しかし、これはあくまで補足意見であって法廷意見ではなく、解釈には慎重になる必要があります。そして、この意見の趣旨は、時間外手当の支払いを命ずる労働基準法37条が遵守されるべく、企業・従業員ともに固定残業時間を把握できることが必要であることと解されるべきです。すなわち、(a)固定残業代については時間と金額のどちらかが明示されていれば、計算によって固定残業時間を把握することができますので、両方が明示されている必要はないものと考えられます。また、(b)固定残業代を超えた場合に超過分を支払うことは、労働基準法37条から当然ですので、その旨改めて明示する必要性は低いものと考えられます。

上記2件の判例はいずれも基本給に固定残業代が組み込まれていた事案で、別途固定残業代が手当てとして給付されていた事例については最高裁の判例がなく、基準が確立されているわけではありませんが、実際に固定残業代の金額は明示されているものの、時間数の明示がない事案で、固定残業代制を有効とした裁判例があります(東京高裁平成28年1月27日判決等)。

固定残業時間は、36協定で適法に定められた時間外労働分を超えるものを定めたからといって即座に違法になるわけではありませんが(東京高裁平成28年1月27日判決)、同時間を大幅に超えるものについては、超過部分が無効とされたり(ザ・ウィンザーホテルズインターナショナル事件(札幌高裁平成24年10月19日判決・労判 1064号37頁))、そもそも公序良俗違反で無効とされる(東京高裁平成26年11月26日判決・労判 1110号46頁)おそれがあります。

従業員に対する支給額として、固定残業代を除いた基本給ベースで、最低賃金を下回らないことにも注意が必要です。

このように、固定残業代制には一定のメリットがありますが、その制度構築は注意して行う必要があります。すなわち、①固定残業代の趣旨で、②「通常の賃金」と「固定残業代」を明確に区分して支払うこと、③固定残業時間を超えた分は計算して支払うことが必要です。

具体的な制度構築の手段や書面の記載方法、適切な固定残業代の算定等については個別具体的な事情によるところが大きいため、実際に固定残業代制を導入しようとされる企業におかれては、弁護士に依頼することをお勧めします。