[To Take Effect in 2026] The New Out-of-Court Restructuring Scheme under the Early Business Recovery Act (Part II) – Procedural Flow and Practical Considerations

弁護士・ニューヨーク州弁護士、国際法務部門統括

野村 諭

弁護士

松永 昌之

弁護士

荒牧 孝洋

![[To Take Effect in 2026] The New Out-of-Court Restructuring Scheme under the Early Business Recovery Act (Part II) – Procedural Flow and Practical Considerations](https://zelojapan.com/wp/wp-content/uploads/2025/09/f77e871da91de39aafc7fd35c7eae8cf-608x336.jpg)

2025年6月に成立した「早期事業再生法」は、金融機関等の債権者を対象に、債務の権利関係を調整できる新たな私的整理制度です。前編の記事「【2026年施行予定】早期事業再生法による新たな私的整理制度の流れと注意点(前編)~概要とポイント~」では、早期事業再生法の概要や他の事業再生手続との違いについて解説しました。今回の後編では、手続の流れや活用事案についてわかりやすく紹介します。

2009年早稲田大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了。2013年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。2018年2月法律事務所ZeLoに参画。弁護士としての主な取扱分野は、ジェネラルコーポレート、スタートアップ支援、FinTech、訴訟対応、倒産・事業再生など。著書に『ルールメイキングの戦略と実務』(商事法務、2021年)など。

目次

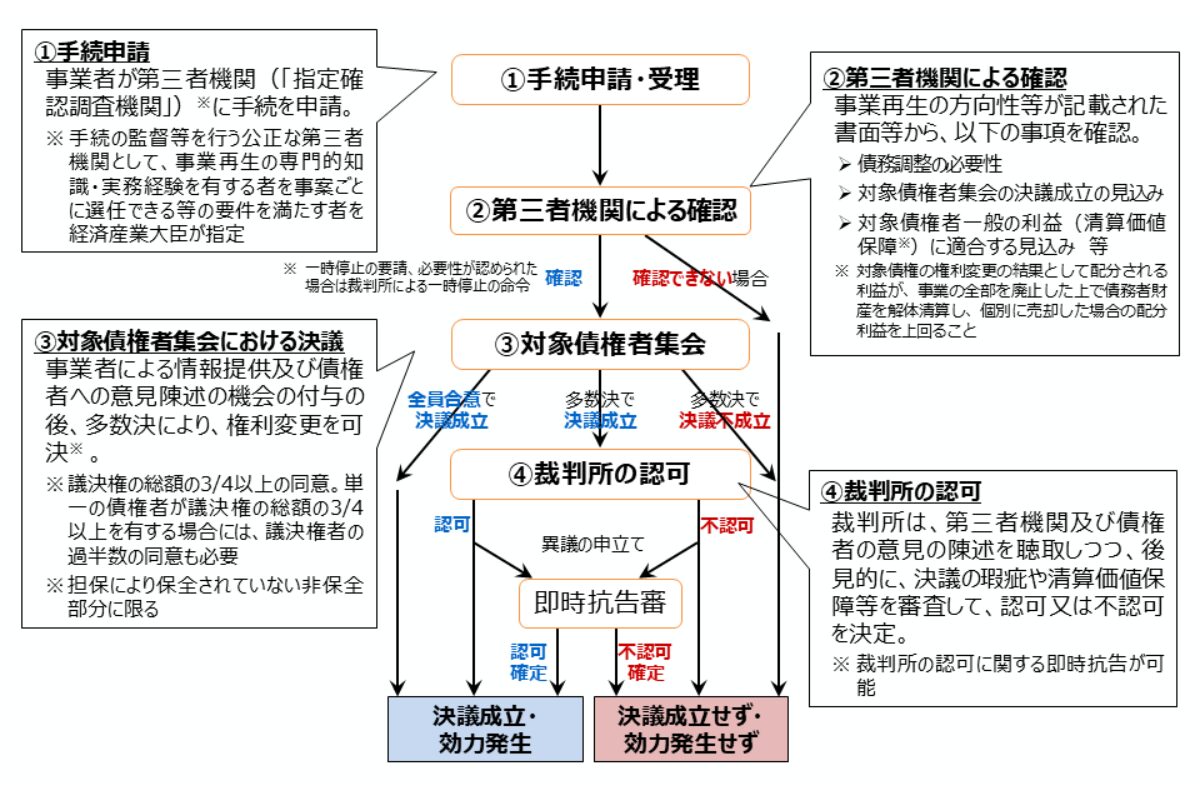

早期事業再生法に基づく事業再生手続(以下「本手続」といいます。)の大まかな流れは、以下の図のとおりです。

まず、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、対象債権者集会の決議により対象債権の権利変更をしようとする場合に、経済産業大臣が指定する公正な第三者機関である「指定確認調査機関」に手続の利用を申請します。申請にあたっては、所定の申請書に、対象債権者の権利変更に関する概要を記載した書面(権利変更概要書)、対象債権の一覧表(貸付債権等一覧表)等を添付して提出します。

指定確認調査機関は、提出された書面等に基づき、債務調整の必要性、対象債権者集会の決議成立の見込み、対象債権者一般の利益(清算価値保障)への適合見込みなどを確認します。この確認は、事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務の弁済が困難となるおそれがあること、権利変更議案の可決の見込みが明らかでないこと、権利変更方針が対象債権者の一般の利益に適合する見込みがあること、倒産手続が係属していないことなど、法定の要件(3条1項各号)の全てを充足する必要があります。

指定確認調査機関は、この確認をしたときは、対象債権者に個別に通知します(3条7項)。この確認により、本手続が開始し、対象債権者や対象債権の範囲や金額等の基準時点となります(2条3項、4項)。

指定確認調査機関は、上記の確認後、速やかに全ての対象債権者に対し、対象債権の回収等の債権者としての権利の行使をしないことを要請(一時停止要請)しなければならず、一時停止要請をした旨を事業者に通知しなければなりません(6条1項)。事業者は、一時停止要請の通知があった時から、対象債権に係る債務の弁済が制限されます(6条2項)。

一時停止要請には法的拘束力はありませんが、対象債権者は、事業者や指定確認調査機関から要請があった場合には、手続の円滑な実施に協力するよう努力義務が課されています(6条3項)。

仮に、対象債権者が一時停止要請に従わずに対象債権の回収等を行おうとした場合には、事業者又は対象債権者は、裁判所による強制執行等の中止命令(7条)、担保権の実行手続の中止命令(8条)の申立てを行うことができます。また、一部の対象債権者が一時停止要請に反して回収等をした場合、当該対象債権者の対象債権について早期事業再生計画(権利変更議案)において別段の定めをすることにより(13条但書)、対象債権者間の衡平を確保することができます。

事業者は、上記の指定確認調査機関の確認後、原則として6か月以内(一定のやむを得ない事由がある場合は6か月以内に限り延長可能)に、権利変更概要書等に基づき、早期での事業再生に関する計画(早期事業再生計画)及び対象債権の権利変更に関する議案(権利変更議案)を作成し、指定確認調査機関に提出しなければなりません。

早期事業再生計画に記載すべき事項は以下のとおりです(14条3項)。

また、事業者は、事業者の資産及び負債に関し、これらの価額を経済産業省令で定める基準に従い評定した結果(財産評定書)を添付しなければなりません。

権利変更議案に記載すべき事項は以下のとおりです(12条)。

指定確認調査機関は、提出された権利変更議案、早期事業再生計画及び財産評定書の内容が以下の要件に該当するものであることについて調査を行います(15条1項)。事業者は指定確認調査機関が行う調査に協力する義務を負います(同条3項)。

指定確認調査機関は、調査の結果を事業者に報告しなければならず(15条4項)、事業者は、この調査報告書を、後の対象債権者集会での議決権行使の参考書類として、対象債権者に交付しなければなりません(17条1項)。

事業者は、指定確認調査機関から調査結果の報告を受けたときは、遅滞なく、権利変更議案を決議するために対象債権者集会を招集し(16条1項、2項)、権利変更議案について対象債権者による決議を求めます。

対象債権者集会を招集する場合、事業者は、対象債権者集会の日時、目的事項、対象債権者集会に出席しない債権者が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときはその旨、その他経済産業省令で定める事項を定める必要があります(16条3項)。加えて、経済産業省令で定める日数前までに、対象債権者及び指定確認調査機関に対して、経済産業省令で定めるところにより、これらの事項を記載した書面で通知を行う必要があります(同条4項、6項)。また、招集通知に際しては、経済産業省令で定めるところにより、権利変更議案、早期事業再生計画、指定確認調査機関の調査報告書及び対象債権者が議決権を行使するための書面(議決権行使書)を交付します(17条1項)。

対象債権者集会において決議の対象となるのは、権利変更議案のみであり、早期事業再生計画は決議の対象とはなりません。対象債権者集会において、権利変更議案を可決するには、議決権の総額の4分の3以上の議決権を有する者の同意が必要です(20条1項本文)。ただし、単一の議決権者が議決権の総額の4分の3以上の議決権を有する場合は、さらに、出席した議決権者の過半数(頭数)の同意も必要となります(20条1項但書)。

対象債権者の保有する債権額が議決権となりますが(19条1項)、担保で保全されていない債権の部分(非保全債権)の額に基づいて算定され(同条3項)、また、上記の指定確認調査機関の確認後の利息や損害金は含まれません(19条2項)。

権利変更決議があったとき(権利変更議案につき議決権者の全ての同意を得たときを除きます。)、事業者は、遅滞なく、裁判所に対し、当該権利変更決議の認可の申立てを行わなければならず、当該申立てにあたっては、早期事業再生計画及び指定確認調査機関の調査報告書を裁判所に提出しなければなりません(26条1項)。なお、認可の申立ては、最高裁判所規則で定めるところにより、書面の提出に代えて、ファイルへの記録、記録媒体の提出といった電磁的記録によることも可能です(同条2項)。

裁判所は、認可の申立てがされた場合には、以下のいずれかに該当する場合を除き、権利変更決議の認可の決定を行います(27条1項、2項)。

権利変更決議は、認可の決定の時から効力を生じ、事業者及び全ての対象債権者(権利変更議案に反対した対象債権者を含みます。)に対してその効力を有し、対象債権者の権利は権利変更決議の内容に従い変更されます(28条1項、2項、4項)。なお、権利変更決議は、対象債権者が事業者の保証人その他事業者とともに債務を負担する者に対して有する権利及び提供された担保には影響を及ぼしません(同条3項)。

権利変更議案について、議決権者の全ての同意を得たときは、直ちに効力が生じるため(29条)、裁判所に対する認可の申立ては必要ありません。

本手続は、権利変更決議の効力が確定的に生じた場合(権利変更議案について対象債権者集会で議決権者の全ての同意を得た場合又は上記の裁判所の認可決定が確定した場合)に終了します。

その他、指定確認調査機関が上記の確認を取り消した場合(5条)、対象債権者集会で権利変更議案が否決された場合、対象債権者集会で権利変更議案が可決されたが、裁判所による不認可決定が確定した場合、裁判所による認可決定が即時抗告等により取り消され、取消しが確定した場合にも終了します。

以下のような事案では、本手続の活用が有効な手段となると考えられます。

以下のような事案では、本手続の活用が有効な手段とならない可能性が高く、他の手続の利用を検討すべきであると考えられます。

以上、早期事業再生法は、日本企業の早期事業再生を促す画期的な制度であり、今後の私的整理実務に大きな影響を与えることが期待されます。今後も引き続き、下位法令の整備や実務の動向を注視していく必要があります。

法律事務所ZeLoでは、事業再生や倒産分野に豊富な経験を有する弁護士が在籍しています。事業再生は早期に着手すればするほど対応の選択肢が広がります。案件に応じて、総合的なアドバイスやサービスを提供していますので、ぜひお気軽にお問合せください。