特許出願の早期審査は本当に得?スタートアップが知っておくべき早期審査の落とし穴―早期審査で失われる柔軟性と秘密の18か月

弁理士

法橋 宏高

「なぜ特許権を取得するのか?」この問いに皆さんは何と答えるでしょうか?事業を守るため、他社に権利行使するため、技術力のアピールため、等々、様々な答えがあり得ます。しかしながら、特許権を取得していたにもかかわらず、差止めや警告を受けてしまった、という例が実際にあります。なぜこのような事態が起きるのでしょうか?その理由は、特許権の効力というものを一歩掘り下げると見えてきます。また、特許権の効力というものを一歩掘り下げることにより、特許権をなぜ取得するのか、という論点についての答えも見えてきます。本記事では、特許権の効力について解説しつつ、その効力を踏まえて、特許権を取得することの重要性、他社特許の侵害予防調査の重要性、そして戦略的な出願活動の重要性について解説します。

特許権は独占排他権だから、特許権を取得すれば特許発明の実施は保証されるはず。したがって、差止めや警告を受けることは無いはずだ。このようにお考えの方が、時にいらっしゃいます。しかしながら、これは誤解です。

まず、特許権の効力というものを見ていきましょう。特許権の効力には、二つの理解の仕方があり得ます。第一は、「特許権は特許発明を第三者が実施できない権利(即ち排他権)」である、という理解です。第二は、「特許権は特許発明を自由に実施できる権利(即ち専用権)」である、という理解です。結論からいえば、前者が正解で、後者は誤解です。排他権と専用権は、同じことの裏表でないのか?そのようにお思いの方もいらっしゃると思いますが、特許権に関しては排他権と専用権とは同じことの裏表ではありません。ではなぜ、特許権の場合は、排他権と専用権とは同じことの裏表でないのでしょうか?その理由は、特許権という権利の特性にあります。

特許権は、発明を保護する権利です。発明とは、その多くが、先達が行った成果の上にさらに自分の知見を加えることで成し遂げられます。即ち、発明は累積的に進歩していきます。したがって、特許権では、他人の権利範囲の上に自分の権利範囲が成立し得る、つまり、自分の権利範囲と他人の権利範囲とが重畳し得るのです。ここに、特許権という権利の特性があります。

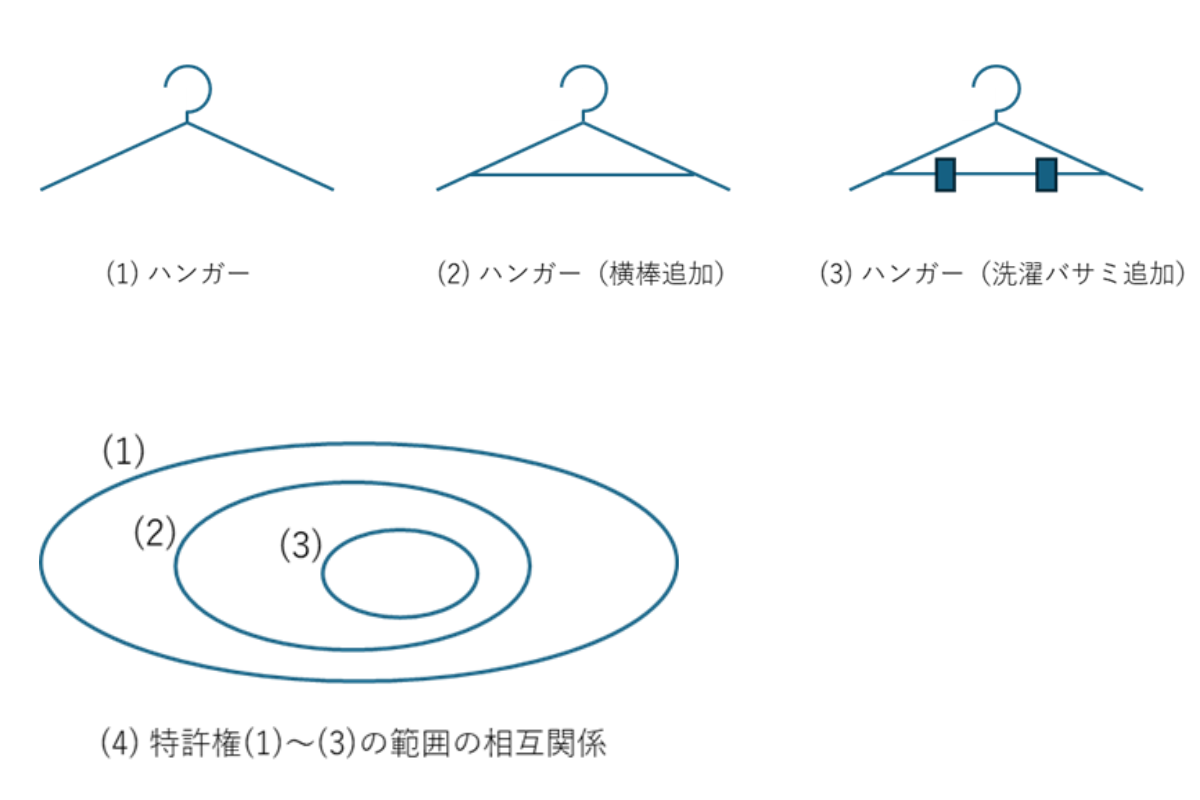

具体的に、重畳する例を見てみましょう。最初に、A氏が下図(1)のようなハンガーを発明し、特許権を取得したとします。次に、B氏が下図(2)のような(1)のハンガーに横棒を追加したハンガーを発明したとします。B氏の発明は、A氏の発明に横棒を追加したに過ぎませんが、この横棒を追加することで、ズボンが掛けられるようになる、洋服を掛けるㇵの字の部分の力学的安定性が向上する、等の効果がありますので、B氏の発明は特許になり得ます。次に、C氏が下図(3)のようなハンガーの横棒に洗濯バサミを追加したハンガーを発明したとします。C氏の発明は、B氏の発明の横棒に洗濯バサミを追加したに過ぎませんが、この洗濯バサミにより、ズボンを吊るすことができる等の効果がありますので、C氏の発明も特許になり得ます。

以上(1)~(3)の特許権の権利範囲を模式的に示したのが、下図(4)です。下図(4)からわかるとおり、B氏の特許権の範囲はA氏の特許権の範囲に含まれ、C氏の特許権の範囲はB氏とA氏の特許権の範囲に含まれることになります。このように、三つの特許権の権利範囲は、合法的に重畳し得るのです。

さて、ここで質問です。B氏は、自身が発明した(2)のハンガーを自由に製造販売等できるでしょうか?答えは、否です。その理由は、B氏が(2)のハンガーを製造販売すると、不可避的にA氏の(1)の特許権を侵害するからです。C氏は、自身が発明した(3)のハンガーを自由に製造販売等できるでしょうか?答えは、こちらも否です。その理由は、C氏が(3)のハンガーを製造販売すると、不可避的にA氏の(1)の特許権とB氏の(2)の特許権を共に侵害するからです。

では、A氏は、B氏の(2)のハンガーを製造販売できるでしょうか?答えは、否です。もし、特許権が特許発明を自由に実施できる権利(即ち専用権)であるならば、B氏の(2)のハンガーはA氏の(1)の特許権の範囲内にありますので、A氏は(2)のハンガーの実施ができるはずです。しかしながら、B氏の(2)のハンガーが、たとえA氏の(1)の特許権の範囲内であっても、A氏による(2)のハンガーの実施は、B氏の特許権を侵害することになります。したがって、A氏は、B氏の(2)のハンガーを製造販売できません。もしA氏が、特許権を専用権と誤解し、(2)のハンガーを製造販売していると、B氏から差止めを受ける場合があります。同様に、A氏はC氏の(3)のハンガーも製造販売できません。

さて、A氏が、B氏の(2)のハンガーを製造販売したい場合、どうすればよいでしょうか?A氏がB氏の(2)のハンガーを製造販売するには、A氏が、B氏から(2)の特許権についてのライセンスを受ける必要があります。

次にB氏の視点に立ってみましょう。B氏が(2)のハンガーを製造販売したい場合、どうすればよいでしょうか?B氏が(2)のハンガーを製造販売するには、B氏が、A氏から(1)の特許権についてのライセンスを受ける必要があります。このように、A氏、B氏共に(2)のハンガーを製造販売したい場合、A氏とB氏との間で、互いの特許権にライセンスを与え合うことになります。これが、いわゆるクロスライセンスといわれるライセンスの一形態です。

特許権の権利範囲は重畳し得る、という上記の事実から、侵害予防調査の重要性が見えてきます。

A氏が(1)のハンガーについて特許権を取得し、その特許権の権利範囲に含まれる(2)または(3)のハンガーの製造販売をしようとしているとします。この場合、A氏は(2)または(3)についての特許権の有無を調査しておかないと、B氏またはC氏から、思わぬ差止めを受けることになります。

同様に、B氏が(2)のハンガーについて特許権を取得し、(2)のハンガーの製造販売をしようとしているとします。この場合、B氏は(1)の特許権の有無を調査しておかないと、A氏から思わぬ差止めを受けることになります。

以上より、特許権を取得した場合であっても、侵害予防調査を行うことが必須であることが理解できると思います。

特許権の権利範囲は重畳し得る、という上記の事実から、さらにもう一つの事項が見えてきます。それは、改良発明(注)の重要性です。

A氏の(1)の特許権が、全く新しい商品やサービスに係る発明に関する特許権(このようなパイオニア的な発明に関する特許は基本特許といわれる場合があります)の場合、A氏の(1)の特許権は広い範囲をカバーし得ます。このため、同様の商品やサービスを販売したい他社は、A氏の特許権を使わざるを得なくなる場合があります。この点で、A氏の(1)の特許権は、事業遂行上の有利さをもたらすことは事実です。

しかしながら、A氏の(1)の特許権が、パイオニア的発明に係る特許権であるほど、いざ事業化しようとすると、事業化に伴って新たに解決しなければならない課題に直面するものです。このような課題を解決するための技術が、さらに特許権として成立し得ます。そのような例が、例えば上記したB氏の(2)の特許権です。もしA氏が、B氏の(2)の発明が事業化のために必須であることを、B氏が(2)の特許権を取得した後に気付いてしまったとしたらどうでしょう?上記の通り、B氏の(2)の発明が、A氏の(1)の特許権の範囲に含まれるとしても、A氏は、B氏の(2)の発明を実施できません。したがって、A氏は、事業化のためにB氏の(2)の特許権についてライセンスを受けなくてはならなくなります。

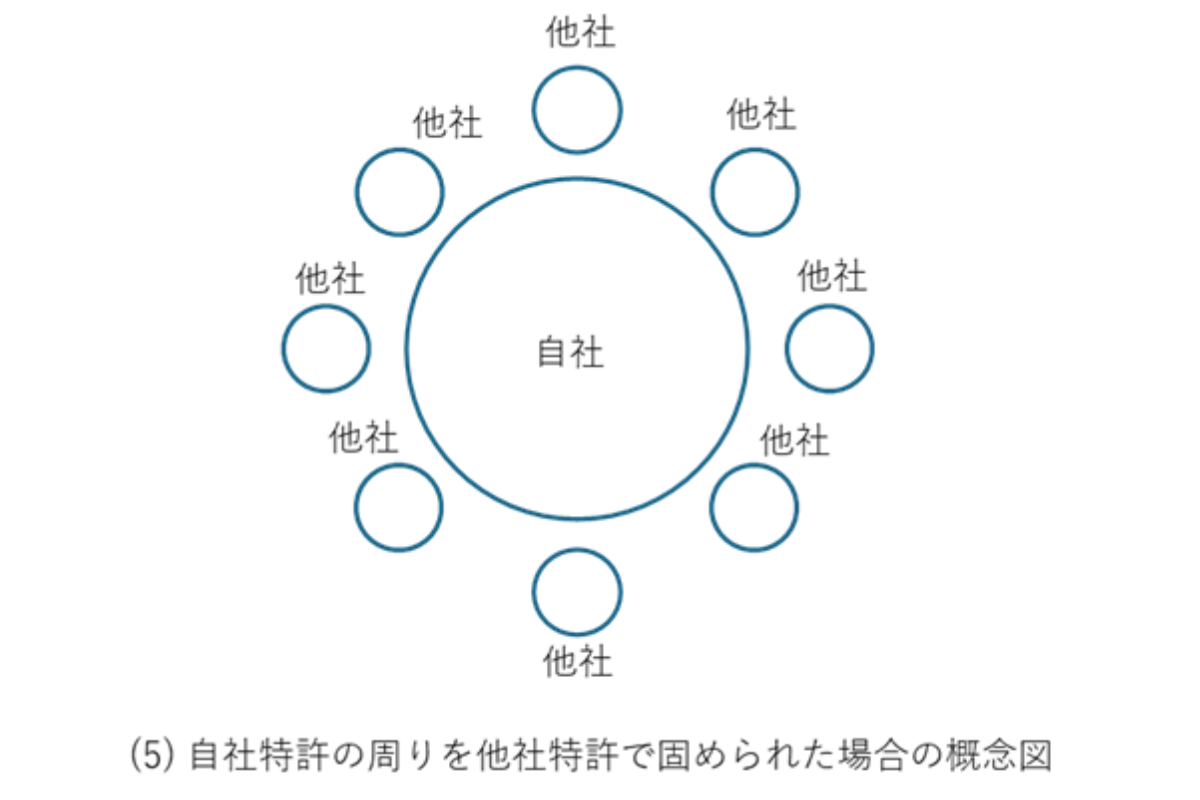

さらに、下図(5)のように、(1)の特許権の周りを他社(者)の特許で固められてしまったとしたらどうでしょう?A氏はますます、事業化のために多数の他社(者)特許のライセンスを受ける必要が出てきます。

以上から、改良発明についての二つの重要なポイントが見えてきます。

一つは、自分がB氏の立場の場合です。B氏は、A氏にパイオニア的発明に関する特許権を取られてしまっている立場です。B氏の(2)の発明は、パイオニア的発明の(1)よりも、権利範囲が多少限定的にはなり得ます。しかしながら、以上からわかるとおり、(1)の特許発明を改良した(2)は、事業化のために必須となることがあります。この意味で、改良発明である(2)は、(1)とは別の意味の重要性を持っています。したがって、B氏の立場であれば、このような改良発明を早期に出願すべきです。

もう一つは、自分がA氏の立場の場合です。A氏は、パイオニア的発明に関する特許権を取得できている立場です。しかしながら、事業化のために必須な特許を他社(者)に取られてしまうと、いざ自分が事業化しようとしたときに他社(者)特許が思わぬ障壁になり得ます。この意味で、パイオニア的発明に関する特許権を取得できている立場であっても、その立場に安住することなく、改良発明に関する特許を早期に出願することが大事です。

(注)改良発明とは、一般的には、先の発明(他人の発明または自分の発明)を改良して成立した発明をいいます。この改良には、先の発明の重要なポイントのみに改良を加えた第1の場合と、先の発明をそっくりそのまま含み且つ新たなポイントを付加した第2の場合とがあります。第2の場合は、「利用発明」といわれます。なお、「改良発明」は、特許法上の言葉ではありません。

例えば、先の発明が構成A+B+Cで成立している場合に、A+Bが先の発明の重要なポイントと理解し、構成A+B+Dなる発明を着想した場合が、第1の場合です。先の発明が構成A+B+Cで成立している場合に、新たなポイントとして構成Dを着想し、構成Dを付加した発明、即ち構成A+B+C+Dなる発明を着想した場合が、第2の場合です。

以上説明してきたとおり、事業を守っていくためには特許権を取得することが必須である一方、特許権を取得していても他社(者)から差止めや警告を受ける可能性はあります。このような環境下では、自社の事業計画と、他社(者)の事業動向や出願動向とを見据えつつ、上記で説明した特許権の効力を理解した戦略的な出願活動を進めていくことが好ましいです。少なくとも、他社(者)の事業動向や出願動向に無関係に、アイデアベースの特許出願を進めるだけでは不十分です。なぜなら、そのようなアイデアについてたとえ特許権を取得したとしても、他社が嫌がる特許権となるとは限らないからです。

自社の事業計画と、他社(者)の事業動向や出願動向とを見据えた戦略的出願活動を進めていくためには、このような活動を伴走しながら進められるパートナーを持つことをお勧めいたします。

法律事務所ZeLoの知財部門では、国内外の特許出願に限らず、出願前の調査から、出願情報の管理、企業内部で行われた発明の取扱いを定める職務発明規程の作成等、貴社のご状況やご要望に合わせてワンストップでサポートします。特許出願を検討している方や自社の知財戦略を見直したいという方も、ぜひお気軽にご相談ください。