【速報】フリーランス法違反に関する勧告事案を踏まえた企業の今後の実務対応

Attorney admitted in Japan

Hisako Takahashi

Attorney admitted in Japan

Riki Chikazawa

法律事務所ZeLo・外国法共同事業は、新型コロナウイルスによる感染拡大を受け、臨時・緊急の対応が求められる企業法務の実務に関し、リーガルアドバイスをお伝えします。一般的に想定される質問のほか、弊所にこれまでご相談があった質問を一般化して、本記事にて回答を掲載させていただきます。今回は、人事労務編として、新型コロナウイルスにより起こりうる業務形態の変更や人事労務規定の取り扱いについて解説しています。

Graduated from the Faculty of Law, Kyoto University in 2010, and completed the Kyoto University Law School in 2012. Registered as a lawyer in 2013 (Daini Tokyo Bar Association) and joined Habataki Law Office. Participated in ZeLo in 2017. From February 2018 to January 2020, seconded to the Securities and Exchange Surveillance Commission of the Financial Services Agency. Joined Recruit Co., Ltd. in September 2024. In addition to handling a broad range of corporate legal affairs, during the secondment, served as a securities examiner and was involved in the regulation of dozens of unfair trading cases (including insider trading and market manipulation) annually, as well as participating in the legislative process for amendments to the Financial Instruments and Exchange Act as a member of the regulatory authority. His main practice areas include general corporate law, crisis management and compliance, labor and employment, and insolvency. Author of numerous publications.

Graduated from the Faculty of Law, Kyoto University in 2014. the School of Law at Kyoto University and passed the National Bar Examination in 2016. Registered as a lawyer in 2017 (Daini Tokyo Bar Association). Joined ZeLo in 2018. In 2019, joined SmartNews, Inc. While engaging broadly in strategic legal affairs with a focus on law, politics, and technology, he also pursues research on the potential and responsibilities of information. Certified The Advanced Protection of Individual Information Person. Served as an observer member of the Ministry of Justice’s “the Council on Renovation of the Legal and Prosecutorial Administration” (2020). Currently serves as Outside Audit & Supervisory Board Member of STORES, Inc. and TO Books, Inc. Publications include "Strategy and Practice of Rulemaking" (Shojihomu, 2021), among others.

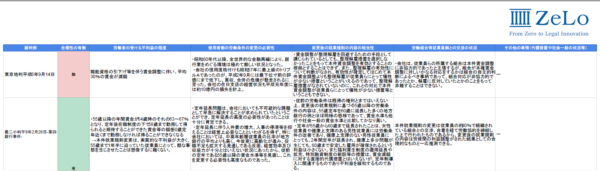

賃金等の引下げに関して、関連裁判例の資料を整理いたしました。

特に就業規則の不利益変更に関する裁判例の蓄積を、各考慮要素ごとに整理しております。

資料はこちらからPDFでダウンロードしていただけます。

【関連裁判例資料イメージ】

(本稿の最終更新日は2020年4月27日です。2020年4月27日にQ14、15、及び関連裁判例集の資料リンクを追加掲載させていただきました。)

目次

リモートワークを行う場合、何らかの法的な手続きは必要でしょうか。

貴社が直接雇用する社員との関係においては、特段リモートワーク(「在宅勤務」と同義。以下では「リモートワーク」と統一します。)に関して、法的な手続きが求められるわけではありません。ただし、社員の職場環境、労働条件に関する事項ではあるため、就業規則に規定を置くことが望ましいといえます。

新たに就業規則にリモートワークに関する規定を置くことが労働者にとって不利益変更と解されるおそれは低いといえるものの、事前に全社員に周知を行い、これに異議を持つ社員とは個別に同意を取得する等の対応を取ることが無難です。

また、派遣社員については、貴社と派遣元企業との間で締結する労働者派遣契約において、就業場所が特定されています(労働者派遣法26条1項1号)。そちらに自宅を含む事業所以外のリモートワーク環境が指定されていない場合には、派遣先企業である貴社が派遣社員にリモートワークを命じることはできません。この場合、別途、派遣元企業と協議を行い、リモートワークに関する合意を取得する必要があります。

なお、働き方改革の一環として改正された労働安全衛生法に基づき、使用者に対して、労働時間の客観的な把握義務が課されています(同法第66条の8の3)。リモートワークの実施に際しては、PC等の使用時間の記録などの方法によって労働時間を管理するなど、工夫が求められますので、ご注意ください。

ラッシュアワー回避のため、時差出勤制度を導入したいのですが、何らかの手続は必要でしょうか。

労働基準法(以下「労基法」といいます)89条1号にあるとおり、始業時刻及び終業時刻は就業規則の必要記載事項となっています(労基法89条1号)。もっとも、多くの就業規則では、業務都合による始業・終業時刻の変動が規定されているため、そのような場合には当該規定に基づき、労働者に周知すれば足りることになります。

もしそのような規定がない場合には、労働者との個別の合意を取得することが妥当です。

新型コロナウイルスの感染が拡大し、弊社社員が以下を理由に出社を拒否しています。しかし当該社員の業務は在宅では不可能であることから、出社するよう業務命令を出したいのですが、可能でしょうか。

①感染リスクが有るため

②子供が通学する小学校が休校となっており、受け入れ先がないため

③自身に新型コロナウイルスに罹患したと思われる症状が出ているため

④家族に新型コロナウイルスに罹患したと思われる症状が出ているため

使用者は、労働者に対し、安全配慮義務を負っています。したがって、労働者が安全に労務を提供することができる環境を整えることが出社命令を出す大前提となります。新型コロナウイルスの事例でいうと、使用者の合理的な配慮義務を尽くし、新型コロナウイルスへの感染リスクを可能な限り排除することが重要です(安全配慮義務の内容については、Q6で詳述いたします。)。

以上の義務を使用者が尽くしている限り(使用者が、労働者が安全に労務を提供する環境を整えている限り)、使用者は、労働者に対し、業務命令として出社を命じることができます。

ただし、質問のケース③及び④については、社員本人又は家族に新型コロナウイルスへの罹患のおそれが生じており、そのような中で出社命令を発することは、社員本人のみならず、同じ職場の他の社員に対する安全配慮義務違反をも構成しえます。したがって、この場合には同命令を発することは避けるべきでしょう。

新型コロナウイルス対策のために、多くの社員にリモートワークを推奨しているのですが、課長級以上には出社するように業務命令を発したいと考えています。そのような対応は適法でしょうか。

会社として社員ごとに個別具体的なリモートワークの必要性を判断し、異なる業務命令を発すること自体には、特段問題ありません。ただし、使用者は、労働者に対し、安全配慮義務を負っています。

したがって、労働者が安全に労務を提供することができる環境を整えるために、使用者の合理的な配慮義務を尽くし、新型コロナウイルスへの感染リスクを可能な限り排除することが出社命令を出す前提となります。

新型コロナウイルスの感染が拡大し、以下の弊社社員に対して出勤停止命令を下すことを検討していますが、問題ないでしょうか。

①自身に新型コロナウイルスに罹患したと思われる症状が出ている社員

②家族に新型コロナウイルスに罹患したと思われる症状が出ている社員

③新型コロナウィルスに罹患した場合に重症化が危惧される高齢者、もしくは妊婦の社員、またはこのような方と同居している社員

結論としては、いずれの場合においても、就業規則の定めに基づき出勤停止命令を出すことが可能です。

そもそも、今回のご質問にはないケースですが、新型コロナウイルスに罹患している社員は、同感染症が感染症法における「指定感染症」に指定されたことで、同法第18条に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができるようになっています。なお、労働安全衛生法68条は、事業者に対し、指定感染症に罹患した労働者の就業を禁止する義務を課していますが、この点について厚生労働省は、「感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしません。」としている点に留意する必要があります。

ご質問のケースについては、依然として新型コロナウイルスに罹患しているか否かが不明である状況であることから、上記に述べた法に基づく就業制限の対象にはなりません。しかし、使用者は、職場環境と労働者に関して安全配慮義務を負っており、かつ、職場の秩序維持権限を有するため、就業規則の定めに基づいて、出勤停止命令を出すことができます。

ただし、この間業務に従事できなくなった労働者に対して、賃金や休業手当を給付する必要があるかは別の議論となります。別途Q9をご参照ください。

新型コロナウイルスへの感染リスクを可能な限り排除しているといえる、使用者が果たすべき安全配慮義務の内容はいかなるものになるでしょうか。

使用者が労働者に対して負う安全配慮義務は、結果債務ではありません。すなわち、労働者が結果として業務遂行中に新型コロナウイルスに感染したとしても、直ちに使用者による安全配慮義務違反になるというわけではありません。使用者において、新型コロナウイルスへの感染リスクと感染経路の情報収集と適切な理解、政府を始めとする公的機関が公表する予防方法や対応措置の把握、これらに基づく合理的な衛生上、業務上の措置を科学的、医学的知見・基準に基づいて、適切に履行できているかが重要になります。

まず、新型コロナウイルスに関する情報を整理すると以下のようになります。

このような状況を踏まえて、企業が取りうる各種の対応を列挙いたします。

当社は、特に社員にリモートワークを推奨しておらず、通常通り全社員が出社しております。しかし、政府がイベントの自粛を要請し、不要不急の外出を避けるよう求めている現状で、社員が業務中に新型コロナウイルスに感染した場合、当社に何らかの責任は生じるでしょうか。

Q6で述べたとおり、使用者が労働者に対して負う安全配慮義務は、結果債務ではありません。すなわち、労働者が結果として業務遂行中に新型コロナウイルスに感染したとしても、直ちに使用者による安全配慮義務違反になるというわけではありません。

確かに政府はイベントの自粛を要請し、不要不急の外出の回避を要請していますが、企業による事業活動の停止を求めているわけでもありません。使用者に求められるのは、労働者が安全に労務を提供できるための事業所の環境構築であり、Q6で紹介したような合理的な措置を取っている限りにおいては、直ちに安全配慮義務違反とはなりません。

もっとも、たとえば感染が疑われる労働者の出社を許容していたり、感染者の増えているエリアからの帰国者の出社を認めたりするなど、個別具体的なケースで安全配慮義務違反に問われることはあり得るため、常に産業医や専門家にアドバイスを求めて対応を検討するべきです。

新型コロナウイルスへの感染リスクを恐れた社員が、上長による出社命令に違反し、1週間以上出社しておりません。これを理由に懲戒処分を行うことは可能でしょうか。

懲戒処分の理由と内容によりますが、一般論として、懲戒解雇等の重い処分を課すことは難しいと考えられます。

労働契約法第15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定めており、懲戒処分に関して、1.客観的に合理的な理由があること、2.社会通念上相当であることの2つを求めています。

しかし、『未知のウイルス』と呼称され、従前のコロナウイルスよりも感染力が強く、感染経路も明らかではなくなっている状況では、社員が新型コロナウイルスへの感染リスクを恐れることには理由があり、これに対する出社命令への違反を理由として懲戒処分を下すには、特に解雇や言及などの重い処分の場合、客観的な合理性、あるいは社会通念上の相当性を欠くと判断される可能性が高いといえるでしょう。

ただし、当然ながらノーワークノーペイの原則に基づき、欠勤期間の非稼働分の賃金を支払う必要はありません。これを超えて、欠勤したことを理由に減給処分を行ったり、解雇の処分を行うことは違法性を帯びることになると考えられます。

以下のような場合、当社に賃金や休業手当の支払義務はあるでしょうか。

①社員が新型コロナウイルスに罹患したため、休ませる場合

②社員が新型コロナウイルスへの罹患が疑われる症状を発症したため、休ませる場合

③会社の判断で、発熱や咳の症状のある社員を一律休ませる場合

④社員が、発熱や咳の症状があるとして、自ら休むことを判断した場合

⑤新型コロナウイルス感染者が事業所で発生し、事業所を2週間閉鎖することになった場合(当該期間働くことのできなかった社員に対する賃金等)

⑥新型コロナウイルスの感染者が多数出ている特定の国から帰国した社員を、2週間自宅待機とし、業務をさせない場合(当該期間働くことのできなかった社員に対する賃金等)

⑦家族に新型コロナウイルスへの罹患者が出ており、当該社員は濃厚接触者であると考えられるため、当該社員を2週間自宅待機とし、業務をさせない場合(当該期間働くことのできなかった社員に対する賃金等)

⑧新型コロナウイルスの影響で取引の状況が芳しく無く、事業所を縮小稼働させることになったため、一部社員を休ませる場合

原則からご説明します。

賃金は、労務の提供によって発生する「労働の対償」(労基法第11条)です。つまり、民法第624条第1項にあるとおり、「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができ」ず、これを「ノーワークノーペイの原則」といいます。したがって、労務の提供がない場合、使用者に賃金の支払義務は発生しないのが原則です。

ただし、会社都合による休業や自宅待機命令の場合には、労働者は働きたくても働けず、そのせいで賃金を受け取ることができないという事態に陥ってしまいます。このような場合は、民法上の危険負担の法理(民法536条)によって以下のように整理されます。

1.当事者双方の責めに帰することができない事由によって、労働者が労務の提供をすることができなくなったときは、労働者は賃金を受ける権利を有しない。

2.使用者の責めに帰すべき事由によって、労働者が労務の提供をすることができなくなったときは、労働者は賃金を受ける権利を有する。

次に、休業手当についてご説明します。労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に際して、使用者は労働者に対して平均賃金の60%以上を支払うよう求めています。これが「休業手当」です。ここでも「使用者の責に帰すべき事由」という用語がありますが、民法536条に定める帰責事由よりもその解釈がさらに広げられ、不可抗力事由以外の使用者側の事情(経営、管理上の障害を含む)は広くこれに該当すると考えられています(ノース・ウエスト航空事件(最高裁判所昭和62年7月17日判決))。

以上を整理すると以下のようになります(ただし、厳密には個別具体的なケースで解釈の問題が生じる点はお含みおきください)。

| 労働者に帰責事由あり | 使用者に帰責事由あり | 双方に帰責事由なし | |

| 賃金 | 支払義務なし | 支払義務あり | 支払義務なし |

| 休業手当 | 支払義務なし | 支払義務あり(不可抗力事由を除く、広く使用者側の事情があるとき) | 支払義務なし |

それでは、各ケースについて、検討いたします。

このケースは、労働者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合のケースです。

まず、感染症法において、新型コロナウイルス感染症は指定感染症として定められるに至りました。したがって、社員の当該感染症への感染が確認された場合、同法の定めによって、都道府県知事は就業制限や入院の勧告等を行うことができます。なお、「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」、「感染症の無症状病原体保有者」も、感染症の患者とみなすとされている点にも留意する必要があります(感染症法8条2項、3項)。

ただし、新型コロナウイルスへの感染によって、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業制限の措置の対象になるとはされていない点は注意を要します(厚生労働省によるQ&A(令和2年3月11日時点版)においても、同趣旨の回答がなされています。)。

もちろん、実務においては、業務命令として出勤の停止を命じ、一定期間(現状は2週間が多い)の休業措置が行われるでしょう。この場合、ノーワークノーペイの原則から賃金を支払う必要はないとしても、休業手当を支払う必要があるでしょうか。

ここで厚生労働省が企業向けに公表しているQ&Aの第4問2、問3には、以下のような記載があります。

<感染した方を休業させる場合>

問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。(以下略)<感染が疑われる方を休業させる場合>

問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。

感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)問28「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか?」をご覧ください。

これに基づき、「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

これを素直に読んだ場合、都道府県知事が行う就業制限によって労働者が休業する場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当せず、休業手当を支払う必要はないものの、そのような制限がなされず、使用者の自主的判断で休業させる場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があるということになります。

当然ながら、個別具体的なケースによって「使用者の責に帰すべき事由」があるかは解釈が分かれるところではありますが、労働者の新型コロナウイルスへの感染によって都道府県知事が就業制限を行った場合、使用者の責に帰すべき事由がないというのは一般論として妥当な結論です。ただし、これは使用者がQ6で述べたような安全配慮義務を果たしていたといえる場合であり、そのような義務が果たされていない中で新型コロナウイルスに感染してしまった場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」(労基法26条)と解されるおそれは否定できません。

では、仮に都道府県知事が就業制限を行っていない場合はどうでしょうか。上記厚生労働省によるQ&Aの回答を限定的に解釈すれば、このような場合には休業手当が発生するようにも思えます。しかし、新型コロナウイルスに感染した社員を、他の社員への感染を防ぐために休業させることは、「使用者の責に帰すべき事由による休業」(労基法26条)にはあたらないと解するべきでしょう。

ここでも、使用者がQ6で述べたような安全配慮義務を果たしていた前提で、休業そのものに民法536条に定める「使用者の責めに帰すべき事由」(なお、条文上の文言は「債権者の責めに帰すべき事由」ですが、本稿では理解の便宜のため、「債権者」を「使用者」と表記することにいたします。以下同様)はなく、ノーワークノーペイの原則から賃金に支払義務は発生していないと考えて、休業手当の支払義務があるかを検討します。

上記厚生労働省によるQ&Aの回答によれば、「職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には」、「使用者の責に帰すべき事由による休業」であるとされ、休業手当を支払う必要があるとされています。では、「職務の継続が可能であるか」をいかに判断すべきでしょうか。厚生労働省は、以下のケースに該当する場合、「帰国者・接触者相談センター」への問い合わせを求めており、これが一つの基準になります。

このような症状が見られる場合には、「職務の継続が可能である」とはもはや言えず、「使用者の自主的判断で休業させる場合」にはあてはまらないと解することができるでしょう。ただし、念のため産業医や専門家への相談を踏まえて、その結果を持って休業命令を出すことが望まれます。

この場合、そもそも労働者が働けると考えているにもかかわらず、それを使用者側の事情で拒むという点で、「使用者の責めに帰すべき事由」(民法536条)があると解されるかがまず問題となります。

この点について理解を助けるのが、前述のノース・ウエスト航空事件(最高裁判所昭和62年7月17日判決)です。この判決では、「労基法の『使用者の責に帰すべき事由』とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法の『債権者の責に帰すべき事由』よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である」と述べられています。言うまでもありませんが、民法536条にいう使用者の帰責事由とは、過失責任主義のもと、「債権者の故意、過失またはこれと同視すべきもの」であり、これにあたる事由が存するか否かが判断基準となります。

使用者にとっては、安全配慮義務の限りを尽くすべく、感染経路が不明となった未知のウイルスへの予防のため、発熱や咳の症状のある社員を一定期間休ませるという対応に過失責任主義に基づく帰責事由があると解される可能性は低いと考えられます。

もっとも、使用者が安全配慮義務を果たしていたとして、「使用者の責めに帰すべき事由」(民法536条)がなく賃金の支払義務は発生しないとしても、休業手当を支払う必要はあると考えられます。

発熱や咳といった症状があるだけでは、新型コロナウイルスへの感染が疑われる水準には達しておらず、また労働者としても労務の提供が可能である中で、使用者側から休業命令を発せられるわけであるため、「使用者の責に帰すべき事由による休業」(労基法26条)には当てはまると解されるでしょう。上記厚生労働省Q&A第4問4においても同趣旨の回答がなされています。

社員が、発熱や咳の症状があるとして、自ら休むことを判断した場合には、労働者が自主的に休業に入っているため、原則として賃金や休業手当の支払義務は発生しません。通常通り、病欠の取り扱いとする、病気休暇制度を利用していただくなどの対応が考えられます。

ここでも、新型コロナウイルスへの感染者の発生、および事業所を閉鎖せざるを得なくなった事由が、使用者の責に帰すべき事由か否かを検討する必要があります。使用者としては、安全配慮義務を尽くしている限り、少なくとも民法536条のいう「使用者の責めに帰すべき事由」にはあたらないといえるでしょう。

そして、現在準備されている特措法等に基づき、新型コロナウイルスへの感染者が発生した場合に、行政から事業所を閉鎖するように指示を受けた場合などにあっては、もはや当該事業所での業務遂行は不可能といえ、封鎖による休業に対しては「使用者の責に帰すべき事由による休業」(労基法26条)にも当てはまらないといえるでしょう。

したがって、賃金及び休業手当の支払義務はいずれも発生しないと考えられます。

このケースは、新型コロナウイルスの感染者が多数出ている特定の国から帰国した社員を、業務が可能であるにもかかわらず、2週間自宅待機とし、業務をさせない場合です。

使用者としては、感染源が多数存在する特定の国から帰国した社員を出社させた場合、事業所内で他の社員への感染が広がるおそれがあると思料し、安全配慮義務を尽くすべく、出社させないという判断を下すのは合理的です。この点について、給与支払義務が発生するような「使用者の責めに帰すべき事由」(民法536条)があると判断される可能性は③と同様低いと考えられます。

ただし、休業手当については支払う必要があるでしょう。というのも、労働者としては特に体調を崩しているわけでもなく、労務の提供が可能である状況で休業を余儀なくさせるわけですから、労働者の生活保障としての性格を有する休業手当の給付の要否を検討するにあたっては、「使用者の責に帰すべき事由による休業」(労基法26条)と捉えるべきと考えられるためです。なお、もちろん自宅で労務提供が可能な場合には、リモートワークを命じるということもありうる判断でしょう。

これも前述の⑥と同じく、労働者としては労務の提供が可能であるにもかかわらず、濃厚接触者である可能性が高いために使用者から休業命令が出される場合であるため、少なくとも休業手当の支払いが求められるでしょう。なお、もちろん自宅で労務提供が可能な場合には、リモートワークを命じるということもありうる判断です。

新型コロナウイルスの影響で取引の状況が芳しく無く、事業所を縮小稼働させることになったため、一部社員を休ませる場合には、少なくとも使用者側の経営上の都合によって休業命令を発する場合であるため、「使用者の責に帰すべき事由による休業」(労基法26条)として、休業手当の支払が必要となるでしょう。

当社は、ラッシュアワーを避けるために、出社時間を2時間遅らせる対応を取ることにしました。しかし、退社時間については、小さな子どもがいる社員もいるため、従前と同じ時刻で統一することにしています。したがって、総労働時間が1日あたり2時間短くなっているのですが、ノーワークノーペイの原則から、短くなった時間分の賃金を支払う必要はないと理解して良いでしょうか。

始業時刻及び終業時刻は雇用契約又は就業規則において明示されており、これを変更するに際しては、雇用契約上別途の合意を取るか、就業規則の変更が必要です(ただし、前述したとおり、多くの就業規則では、業務都合による始業・終業時刻の変動が規定されているため、そのような場合には当該規定に基づき、労働者に周知すれば足りることになります。)。

そのような合意又は変更ができた場合には、ノーワークノーペイの原則から、原則として賃金を支払う必要はありません。しかし、通常どおりの勤務を続けたいと希望する社員に対して、業務命令として1日あたり2時間少ない労働時間での就業を命ずる場合には、労務提供ができなかった時間の賃金又は少なくとも休業手当を支払う必要があるでしょう(どのような事情で当該命令を出すかによって、使用者の責に帰すべき事由があるかの判断は異なります)。

以上を踏まえ、始業時間を2時間遅らせるという場合は、退勤時間も通常の時刻から2時間伸ばすこととし、旧来の終業時刻以降は労働者の任意の退勤を認めるという運用も考えられます。

政府による新型コロナウイルス対策によって、リモートワークの社員が新たにWifiを導入したり、多くの小学校や保育施設が休校になったため、子供を持つ社員の多くが学童保育やベビーシッターを利用せざるを得なくなっています。その現状に鑑み、当社は社員に対して一律臨時の手当を給付しようと考えておりますが、これは直接雇用する社員のみならず、派遣社員にも給付しなければならないでしょうか。

結論としては、派遣労働者に対する手当の給付は必須ではありません。

派遣労働者は、派遣元企業に雇用されており、派遣先の指揮命令下で労務提供を行っています。したがって、派遣先企業は、派遣労働者に対しても安全配慮義務を負いますが、直接雇用する労働者と同じように派遣先企業の就業規則が適用されるわけではありません。派遣労働者の賃金や手当、特別休暇などはすべて派遣元企業と派遣労働者間の契約関係に委ねられます。したがって、派遣先企業がその社員に対して手当を給付する場合、直ちに派遣労働者に対しても同様に当該手当を給付する必要はありません。この点は同一労働同一賃金の観点から考えても同じ結論となります。

もっとも、休業手当については労基法26条に基づき、派遣労働者に対しても支払われる必要があります(なお支払う主体は派遣元企業です。)。

なお、厚労省の制度として、臨時休業した小学校や幼稚園、保育所等に通う子どもを世話するために従業員(正規・非正規を問いません。)に有給の休暇(法定の年次有給休暇は除かれています。)を取得させた会社に対し、休暇中に支払った賃金全額(1日8,330円が上限)が助成される予定です。詳しくは厚労省の特設ページをご覧ください。

出張先や営業先などで、新型コロナウイルスに感染してしまった場合、労災として保険を受け取ることはできるでしょうか。

結論としては、一般論ではありますが、労災保険の給付を受けることはできないと考えられます。

労災保険法第7条1項1号が定める「業務災害」(労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)に該当するためには、労働者の業務と負傷等の結果との間に、当該業務に内在又は随伴する危険が現実化したものといえる相当因果関係が必要となります。

新型コロナウイルスに感染することが、業務に内在又は随伴する危険が現実化したものといえる職種、業態は限定され、一般的な業務はこれが肯定されないと考えられます。

社員のプライベートな会合、飲み会、旅行等を制限することはできるでしょうか。要請という程度に留める場合にはいかがでしょうか。

使用者が労働者の私生活に介入し、特定の行為を禁止することは法的な根拠がなく、認められないというべきです。ただし、感染者の多い海外の特定国から帰国した社員について、出勤停止や在宅勤務を明示することは、他の労働者への安全配慮義務の履行のためにも認められます。

もっとも、いかにプライベートへの介入は不可避といえども、丁寧なコミュニケーションのもとで、一定の行為の自粛を依頼、要請することは可能です。

新型コロナウイルスの影響で当社の業績も悪化し、コストを削減するために人件費への対応を検討せざるを得ない状況です。社員の給与や各種手当などを引き下げるための手続を教えて下さい。

固定費を削減し、雇用調整助成金等の活用を検討してもなお資金繰りの問題が解決できない場合、人件費の削減に着手せざるを得ないケースもあります。

そこで、賃金や手当等(以下「賃金等」といいます。)の引下げを行う場合に検討すべき事項、及び履践すべき手続について説明します。なお、この点について本稿では多数の裁判例を例示しますが、各事案の詳細な判旨について整理した資料も用意しております。下記リンクからご請求ください。

まず、賃金等は労働条件の重要な要素であり、これを使用者が一方的に減額することは原則として許されません(労働契約法第9条)。したがって、基本的には各労働者との間で、賃金の引下げに関する個別の同意を取得する必要があります。この同意については明示又は黙示を問いませんが、黙示の同意についてはこれを認めた裁判例(※1)と否定した裁判例(※2)が存在します。一般的には黙示の同意で足りるとは考えるべきではなく、使用者として誠実に対応し、同意書を差し入れる方式等で労働者の明確な同意を取得することが重要です。

※1:たとえば黙示の同意を認めた事例として、札幌高判平成24年10月19日-ザ・ウィンザーホテルズインターナショナル事件-があります。これは賃金の減額について、労働者が異議を留めずに一方的に減額された賃金を受領し、減額から11ヶ月経過後に、減額後の金額が記載された書面に労働者が署名押印した時点で、労働者が「自由な意思で同意したもの」と認められた事案です。

※2:たとえば黙示の同意が認められなかった事例として、東京地裁平成24年2月27日-NEXX事件-があります。これは、従業員がそれほど多くない中小企業において、業績不振を理由に使用者が賃金の引下げを従業員に説明し、賃金の20%引下げを実行し、従業員はそれに異議をとどめず約3年間引下げ後の賃金を受領し続けていた事案において、「給与減額について、反対の声を上げることが困難な状況であり、激変緩和および代替的な措置がとられず、減給について具体的な説明が行われて」おらず、「給与減額について真意に基づき受け入れたと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在しない」と黙示の合意が否定されたものです。

ただし、例外的に、就業規則(賃金規程を含む)を変更することにより、個別の労働者の同意を得ることなく、賃金等を引き下げることも可能です。しかしながら、この場合には労働契約法第10条が定めるとおり、「就業規則の変更が、①労働者の受ける不利益の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである」(丸囲みの数字は筆者による)必要があります。そして、新型コロナウィルスによる経営環境の悪化を背景とした賃金等の引下げにおいては、労働条件の変更の必要性に関して積極的な考慮要素となりえますが、ケースバイケースで合理性を検討する必要があります。

そこで、過去の裁判例にも照らして、それぞれの判断基準に関し、どのような検討を行うべきかを説明いたします。

賃金等に関して、どの程度の引下げが行われるのかが考慮要素となります。たとえば、賃金の引下げの割合が5%と30%では、労働者の受ける不利益は全く異なります。また、基本給のほかに支給している手当の減額や支給停止は、現実的な支給額に換算し、賃金に比する割合でどの程度かを検討するのが良いでしょう。

裁判例では、賃金の減額割合「9%」について、大きな不利益とまではいえないとしたもの(富山地判平成15年1月16日-新富自動車事件-)や、減額される賃金の額が月3万円程度で平均賃金の「約6%~9%」程度であった事案で減額される金額が大きいとは言えないとしたもの(横浜地判平成12年7月17日-日本鋼管事件-)もあれば、退職金の減額割合「約10%~15%」について、不利益の程度は大きいとしたもの(後述大阪地判平成28年10月25日)もあります。労働基準法91条が定める減給処分の上限規制の趣旨に鑑みても、少なくとも10%を超える賃金の引下げは不利益が大きいというべきでしょう(もちろん、10%を下回る引下げが必ず認められるわけではありませんし、10%を超える20%の引下げだからといって賃金等の引下げの合理性が即座に否定されるわけではなく、他の考慮要素に鑑みて合理性が否定または肯定される場合もあることにご留意ください。

たとえば退職金の50%減額について、倒産回避のための高度の必要性にも鑑み合理的であると判断した裁判例(東京地判平成19年5月25日-日刊工業新聞社事件-)などもあります。)。

就業規則を労働者にとって不利益に変更する場合、数々の最高裁判決において、使用者側には変更への高度の必要性が求められています。そして、裁判例に鑑みると、経営悪化を理由とする賃金の引下げの必要性については、これを厳格に解釈する傾向にあるといえるでしょう。たとえば、アーク証券事件(東京地決平成10年7月17日)やなどは、これを否定する裁判例です。他方で、この高度の必要性が認められた事案もあります(大阪地判平成28年10月25日)。この事案では、経営状況が悪化して6期連続の赤字が出ていた企業が、金融機関等の借入れもできず、破産も視野に入れざるを得なくなっていたというケースで、高度の必要性が認められています。

使用者の怠慢な経営を理由としない新型コロナウイルスによる経営環境の悪化により、中長期的な売上や利益の減少が見込まれ、金融機関からの借入や政府による助成金等の支援も受けることができないような状況であれば、必要性は一定程度高いといえる可能性があります。ただし、単純な業績悪化だけで高度の必要性が認められるわけではないという点にご留意ください。

変更後の就業規則の内容が、上記①労働者の受ける不利益の程度や、②使用者側の変更必要性等に鑑みて、相当である必要があります。たとえば、いきなり10%の減給を実施するのではなく、新型コロナウイルスの状況やこれに対する緊急事態宣言の有効期間に鑑み、段階的な措置として、まずは3%、半年後に5%、1年後に8%の減給を行うといった激変緩和措置を取ることなどが考えられます。

また、今回の新型コロナウイルスの影響による経営環境の悪化を理由とする場合には、特定の労働者(グループ)を狙い撃ちにするような内容は、相当性が認められにくいといえます。もちろん、たとえば在宅勤務が困難な職種・業態の労働者と在宅勤務が可能な職種・業態の労働者の区別は可能ですし、その点はケースバイケースです(なお、特定の職種・業態の労働者を休業させる場合の給与・休業手当の支給についてはQ9もご参照ください)。

労働者側と誠実に向き合い、理由や内容を説明し、労働者側の意見を確認して、質問に回答したり、要求に応じて修正したりするといった対応を行っているかどうかも、合理性を判断する重要な考慮要素となります。なお、無用な紛争を防ぐため、その実施状況は丁寧に議事録等の形で記録するべきでしょう。

前述の大阪地判平成28年10月25日の事件では、使用者側が何度も労働者側に財務状況の説明や賃金体系の改定案を説明する機会を設け、さらには労働者側からの要望を受けて資料開示を行い、一定程度の内容の修正にも応じたという事情に関し、適切な交渉が行われたと裁判所は判断しています。

また、最高裁判例でも、労働者の約90%を組織する労働組合との交渉、合意を経て行われた就業規則の変更に付き、労使間の利益調整がなされた結果として合理的なものとしたものがあります(最二小判平9年2月28日-第四銀行事件-)。労働組合を有さない企業においても、従業員の過半数を代表する方、あるいは実際に従業員の過半数以上と交渉を誠実に行うことが重要となります。

上記の考慮要素以外にも、たとえば、賃金を減額する代わりに何らかの手当てを行っているか(代償措置の有無)、経営陣の報酬引下げを行ったか、他の同業種の経営状況や人件費削減の状況はどうなっているかなどの事情が考慮され、最終的に合理性が判断されます。ただし、裁判例によっては、この内容を③変更後の就業規則の内容の相当性の中で検討する事例も複数あります。

以上のとおり、就業規則の変更の合理性の判断は、一概に「これだけを行えば問題ない」ということはなく、様々な考慮要素を踏まえた上での高度な判断が迫られます。緊急を要する状況だからといって、拙速な判断を行わないよう、十分に注意してください。

本稿に例示列挙した裁判例を含め、経営状況の悪化による賃金等の引下げに関する裁判例と判旨に記載されている考慮要素及びその評価を整理した資料を別途ご提供させていただきます。資料請求はこちらからお願いいたします。

新型コロナウイルスによる影響で当社の業績も悪化し、いよいよ人員削減も視野に入れて検討せざるを得なくなってしまいました。どのような方法があり得るのか、また何に注意すべきかを教えてください

新規採用の抑制や停止、業務委託契約の解除、このような状況下においてむしろ人手が不足している企業への出向などが可能ではないかといった点を検討してもなお、人員削減に着手せざるを得ないという場合、下記の順に人員削減の措置を取るべきと考えます。

そこで以下では、それぞれの手続と注意点を説明いたします。

まずは、労働者側からの主体的な退職を募るべく、希望退職制度を設け、これを労働者に周知することを検討するべきです。希望退職制度による退職の場合、当然ながら、労働者側の自由な意思によって使用者側と退職の合意を行うため、後に紛争に発展するリスクも極めて低いといえます。なお、労働者側の自由な意思であるとはいえ、雇用保険上は原則として会社都合による退職となる点は注意が必要です。

なお、希望退職を単に募るだけでは、労働者としてもわざわざ退職を検討する必要がありません。希望退職に際して、労働者側に退職のインセンティブを与えるため、どのような提案ができるかを使用者は慎重に検討すべきです。以下はその一例です。

退職勧奨とは、個別に労働者に退職を勧めるものであり、使用者にとっては法令等の制限なく自由にこれを行うことができる一方、労働者がこれに応じる義務はありません。したがって、退職勧奨においては、労働者との誠実かつ真摯な対話が必要です。退職勧奨に応じて退職がなされた場合、希望退職制度の場合と同様、原則として当事者間の自由な意思によるものであるため、後に紛争に発展するリスクは低いものといえます。

ただし、退職勧奨行為の態様が執拗・強制的なものである場合、不法行為(民法第709条)であると判断され使用者側が損害賠償責任を負うことや、退職を合意したとしても後から「会社に強制されたものだった」として無効を主張されることがあることには十分ご留意ください。

退職勧奨に際して注意すべきポイントは以下のとおりです。

希望退職を募り、また退職勧奨を行ってもなお人員削減の必要性がある場合には、最後の手段として、新型コロナウイルスの影響による経営悪化を理由とする整理解雇を検討することになります。しかし、判例上、整理解雇を行うにあたっては以下の条件(いわゆる4要件)を充足する必要があり、これらの要件を満たさない整理解雇については事後的に無効と判断されるおそれがあるため、十分に注意してください。

人員削減の必要性については、単純に「新型コロナウイルスの影響で売上が悪化したから」という程度では消極的な判断が下されるでしょう。より具体的に、以下のような事項について、検討を行う必要があります。

近時、裁判例は経営上の合理的な理由をもって人員削減の必要性を肯定するものが増えており、必ずしも倒産の危機に直面しているというほどの緊迫した事態になっていなくてもよいとされています(東京地八王子支決平成5年2月18日-ゾンネボード製薬事件-、大阪地決平成7年10月20日-大阪暁明館事件-など)。

解雇は労働者の生活に直結するものであることから、使用者は整理解雇を避けるため、なしうる限りの解雇回避努力を行う必要があります。具体的には以下のような解雇回避措置を実行したか否かが考慮要素となるため、整理解雇を検討する前にこれらの対応を検討する必要があります。

ただし、これらの全てを実行しなければならないというわけではなく、それぞれについて検討の上、不可能という合理的な判断を下すこともありえます。

なお、前述した人員削減の必要性が高度でない場合には、解雇回避努力の要請が高まるという裁判例もあります(東京地判平成13年12月19日-ヴァリグ日本支社事件-や前掲ゾンネボード製薬事件など)。

また、職務が高度の専門性や高い職位を伴う場合など、配置転換や職務転換が現実的な解雇回避努力として実施できないケースでは、退職金の上乗せや再就職支援等をもって解雇回避努力を尽くしたとされる場合もあります。

整理解雇を行う場合には、対象となる人員を合理的かつ公平な基準で選定しなければなりません。当然ながら特定の個人のみを対象とすることは認められませんし、恣意的な運用も認められません。具体的には以下のような事項が考慮要素となりますす。

整理解雇を行うにあたり、法令、社内規定を遵守した上で、労働者との間で誠実な対話を行い、内容の説明と協議を実施し、場合によっては資料開示等にも応じる必要があります。少なくとも対象となる労働者の過半数、又はその代表者やこれを組織する労働組合との交渉が最低限必要となり、さらに労働組合に属していない労働者が対象となる場合にはそれらの労働者への手続も必要となります。

なお、近年上記の4要件が、整理解雇を適法・有効とするための「要件」なのか、あるいは解雇権の濫用にあたるか否かを判断するための総合考慮の「要素」に過ぎないのかについて、解釈に争いがあります(近年の裁判例は後者に立つものも増えてきています。たとえば東京地決平成8年7月31日-ロイヤル・インシュアランス・パブリック・リミテッド・カンパニー事件-や、大阪地判平成12年12月1日-ワキタ事件-など。)。

しかし、いずれの立場に立つにせよ、整理解雇にあたって「これだけを実行していれば問題ない」ということはなく、ケースバイケースで慎重な検討と誠実な手続の履践が求められることは間違いありません。

また、当然ながら、整理解雇も解雇の一種であるため、労働基準法第20条に基づき、30日前の予告又は解雇予告手当の支払いが求められる点にもご留意ください。

本稿の解釈は2020年4月1日に施行される改正民法下においても妥当するものですが、説明の便宜のため、「民法」とは改正前民法、「改正民法」とは改正後民法を指すものとします。

なお、本稿における記述は、一般化した事案に関するものであり、個別具体的な事案にお答えするものではないことをお含みおきください。