【速報】フリーランス法違反に関する勧告事案を踏まえた企業の今後の実務対応

Attorney admitted in Japan

Hisako Takahashi

Attorney admitted in Japan

Riki Chikazawa

最近の人事労務分野で注目すべき法改正の1つに、育児・介護休業法の改正があります。少子化対策の一環として、男性の育児休業取得を促進するとともに、職場全体の雇用環境整備を進めること等を目的として、出生時育児休業(産後パパ育休)の創設や、雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化等の改正が行われています。改正育児・介護休業法は、2022年4月、2022年10月、2023年4月の3段階で施行されます。本記事では、改正育児・介護休業法の全体像、2022年10月1日施行の「出生時育児休業(産後パパ育休)の創設」「育児休業の分割取得」の概要と企業の社内規程見直しのポイントについて弁護士がご紹介します。

Hisako Takahashi graduated from the University of Tokyo (LL.B., 2005) and the University of Tokyo School of Law (J.D., 2007). In addition, she earned an LL.M. in Environmental Law and Policy at Stanford Law School in 2015. She began her legal career at Mori Hamada & Matsumoto since 2009. Following the 2011 nuclear disaster in Japan, she served on the National Diet’s Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission. She worked as a part-time intern at the Japan Office of the International Labour Organization (ILO) in 2013. She was a Stanford University Schneider Fellow at the World Resources Institute’s Global Energy Program in 2015. Prior to joining ZeLo, she worked for the Mitsubishi Research Institute, Inc. Her main practice areas include general corporate, labor and employment law, environmental and energy law, and sustainability issues.

目次

改正育児・介護休業法は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにすることを目的としています(2021年6月9日公布「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」(令和3年法律第58号))。施行日は、2022年4月1日、2022年10月1日、2023年4月1日の3段階となっています。

具体的な改正のポイントは次のとおりです。特に、2022年 10月1日から、出生時育児休業(産後パパ育休)が創設され、育児休業の分割取得も可能となります。企業としては、対象となる労働者からの申出があった場合に備えて、人事制度や、就業規則・労使協定等の各種社内規程の事前の見直しが必要となります。

【育児・介護休業法の改正の全体像】

令和4年(2022年)4月1日施行

① 個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置の義務化

② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和令和4年(2022年)10月1日施行

③ 出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)の創設

④ 育児休業の分割取得令和5年(2023年)4月1日施行

(出典:厚生労働省「 育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説 」(2022年3月公表)より引用)

⑤ 育児休業取得状況の公表の義務化

出生時育児休業(産後パパ育休)とは、産後休業をしていない労働者が、原則出生後8週間以内の子を養育するためにする休業をさします。男性の育児休業取得のニーズが高く、その後の育児の入り口ともなる子の出生直後の時期に、 これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして、2022年10月1日から適用されるものです。

子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで、分割して2回取得が可能です(改正育児・介護休業法9条の2第1項)。ただし、分割取得をするときは、初めにまとめて申出をすることが必要です。

自分が休むと業務に支障があるのではないか等、長期の育児休業取得に不安がある労働者は、まずは産後パパ育休で短期間の休業を試してみてから、改めて育児休業を取得するというような活用も可能となります。

企業側の対応としては、従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるようにあらかじめ制度を導入し、就業規則等の社内規程の整備をすることが義務付けられます(「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(令和4年10月1日)」(以下「指針」という)第2の2(3)イ)。また、労働者が円滑に育児休業を申出できるような雇用環境の整備にも留意する必要があります(改正育児・介護休業法22条1項)。

まず、就業規則において、産後パパ育休に関する定めを追加する必要があります。具体的には、産後パパ育休の対象者、申出の手続・撤回、期間、休業中の就業等について、就業規則等の社内規程に盛り込むことが必要になります。

また、産後パパ育休制度では、以下のとおり労使協定の締結により条件を変更できる場合がありますので、各社の雇用環境の実態に即して個別に検討することが必要です。

また、産後パパ育休制度では、以下のとおり労使協定の締結により条件を変更できる場合がありますので、各社の雇用環境の実態に即して個別に検討することが必要です。

産後パパ育休の対象労働者は、以下のとおりです(改正育児・介護休業法9条の2第1項)。

・産後休業をしていない労働者(日々雇用を除く)。主に男性が対象だが、養子等の場合は女性も対象。配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能。

(出典:厚生労働省「 育児・介護休業法令和3年(2021年)改正内容の解説 」(2022年3月公表)より引用)

・有期雇用労働者は、申出時点で、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限る。

ただし、労使協定の締結により、産後パパ育休の対象者から、以下のような労働者を除外することが認められています (改正育児・介護休業法9条の3第2項、同法施行規則21条の3)。

・入社1年未満の労働者

・申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

産後パパ育休の申出期限は原則として2週間前です(改正育児・介護休業法9条の3第3項)。ただし、次の事項を労使協定で定めることにより、これまでの育児休業と同様に、申出期限を1か月前までとすることができます(改正育児・介護休業法9条の3第4項)。

・雇用環境の整備等の措置の内容(法律上の義務である雇用環境整備措置を上回る措置)

・産後パパ育休の申出期限(2週間超~1か月以内に限る)

産後パパ育休中、労働者は就業しないことが原則です(指針第2の1の2)。しかし、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主が事前に合意した範囲内で就業することが可能となります(改正育児・介護休業法9条の5第2項)。

ただし、産後パパ育休中の就業時間には上限があります(改正育児・介護休業法施行規則21条の17)。労働者に休業の仕組みを知らせる際には、休業中の就業日数次第で、育児休業給付や社会保険料免除の要件を満たさなくなる可能性があることについても、あわせて説明するように留意が必要です(指針第2の5の2(3))。

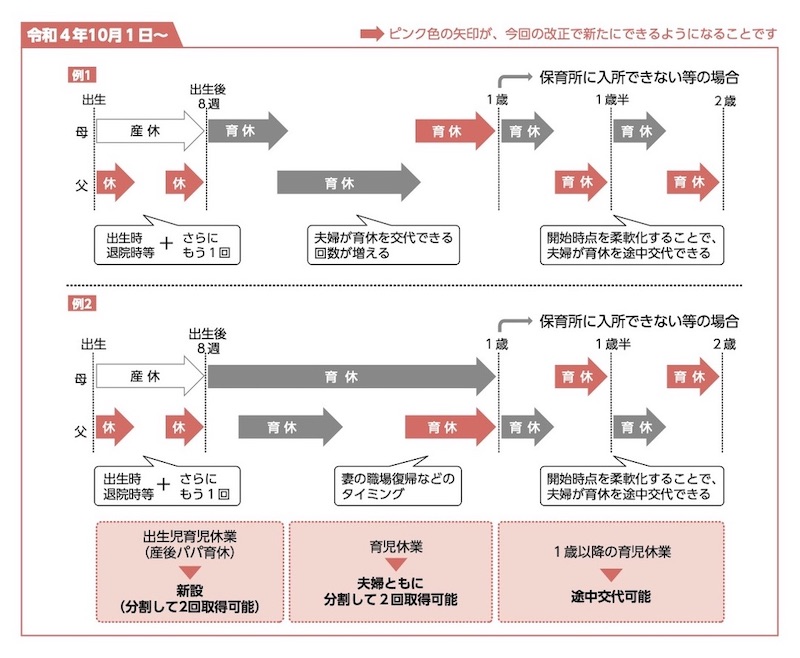

育児・介護休業法の改正により、2022年10月1日から、原則として、子が1歳までは、育児休業を分割して2回の取得が可能になります(改正育児・介護休業法5条)。産後パパ育休は、育児休業とは別途、2回取得が可能ですので、1歳までの間に合計4回までの育児休業が取得可能になります。ただし、分割取得をするときは、初めにまとめて申出をすることが必要です。

また、1歳以降の育児休業については、従前と比べて育児休業の開始日が、1歳6か月および2歳までの間と柔軟化しました(改正育児・介護休業法5条3項・4項、同法施行規則5条の2)。これにより、1歳以降の育児休業期間の途中に、夫婦で交替して休業することが可能になります。

育児・介護休業法の改正を踏まえ、育児休業の対象者、申出の手続・撤回、期間等に関して、就業規則等の社内規程を見直す必要があります(指針第2の1(3)イ)。

また、従来の「パパ休暇」(父親が出産後8週間以内に育休を取得した場合の再取得の特例)は、2022年9月30日で廃止されますので、社内規程からの削除が必要です。

ここまで述べた「出生時育児休業(産後パパ育休)」「育児休業制度(2022年10月1日以降)」に関する改正をまとめると、以下の表のとおりになります。

| 出生時育児休業(産後パパ育休)(2022年10月1日以降) ※育児休業とは別に取得可能 | 育児休業制度(2022年10月1日以降) | 育児休業制度(2022年9月30日以前) | |

|---|---|---|---|

| 対象期間 取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |

| 申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |

| 分割取得 | 分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出ることが必要) | 分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) | 原則分割不可 |

| 休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |

| 1歳以降の延長 | ー | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、 1歳半の時点に限定 |

| 1歳以降の再取得 | ー | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 | 再取得不可 |

育児・介護休業法の改正に伴い、2022年10月1日から、労働者の働き方・休み方は以下の図のように変わることが想定されています。家庭内での乳幼児期の育児の協力や、労働者の時間管理能力の向上や効率的な働き方を促すことで、仕事と育児のより一層の両立を目指すものになっています。

また、企業にとっても、適切な雇用環境を整備することで、職場全体での仕事の進め方や働き方を見直す契機となり、離職率の低下や採用応募者の増加といったプラスの影響につながることが期待されています。

本記事で述べた「出生時育児休業(産後パパ育休)の創設」「育児休業の分割取得」について、企業が社内規程見直しのポイントを検討する上では、厚生労働省のホームページで公表されている「 就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](令和4年4月1日、10月1日施行対応版) 」(2022年3月改訂)が参考になります。

しかし、企業担当者の姿勢としては、同規定例の引用にとどまらず 、雇用環境の実態に即して社内規程を見直すよう心がけることが肝要です。

法律事務所ZeLoでは、人事労務領域を専門とする弁護士やパラリーガルが在籍し、チームで企業の皆さまのお悩みに対応しています。顧問弁護士サービス(Legal Strategic Partner)では、企業法務全般の法務パートナーとして、日常的な法律相談、法改正対応、人事制度の設計、就業規則・労使協定等を含む社内規程の整備に関する法的助言等、幅広く対応が可能です。お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。