【速報】フリーランス法違反に関する勧告事案を踏まえた企業の今後の実務対応

Attorney admitted in Japan

Hisako Takahashi

Attorney admitted in Japan

Riki Chikazawa

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、新興企業がその従業員との関係で先進的な取り組みを行う一方、既存の大手企業でも、働き方の多様化に関連して、新しい試みが行われています。本記事では従業員の労働者から個人事業主への転換に着目し、労働法や社会保険料の問題など、新たな組織のスキームを作るにあたっての注意点を解説しています。 ※本記事は2021年1月に公開され、2022年10月に最新の情勢を踏まえてアップデートしています。

Graduated from the University of Tokyo Faculty of Law in 1997 and registered as a lawyer (Japan) in 2000 (member of the Tokyo Bar Association). After working at Nagashima Ohno & Tsunematsu, Porter, Wright, Morris & Arthur (U.S.), and Clifford Chance LLP, he joined ZeLo Foreign Law Joint Enterprise in 2020. His practice focuses on general corporate, investment, start-up support, finance, real estate, financial and other regulatory matters. In addition to domestic cases, he also handles many overseas cases and English-language contracts. He is also an expert in FinTech, having authored the article "Fintech legislation in recent years" in the Butterworths Journal of International Banking and Financial Law. His other major publications include "Japan in Space - National Architecture, Policy, Legislation and Business in the 21st Century" (Eleven International Publishing, 2021). Publishing, 2021).

目次

新興企業が従業員の関係で先進的な取り組みを行う一方で、既存の大手企業でも、働き方の多様化に関連して、新しい試みがさまざまな局面でされています。

政府が主導した働き方改革に続き、新型コロナウイルス感染拡大により、業績への影響や、ビジネスの方法論としてオンライン化・リモートワーク化が急速に進むなどの動きがありました。

加えて、2022年10月3日には、労働者の生産性向上による賃上げの効果を狙い、政府は、リスキリング等をはじめとした「人への投資」に5年で1兆円の予算を投じる方針であると報道されました。政府は、人材が成長産業へ円滑に移行できる環境にすべく、転職や副業を受け入れる企業を支援する旨や、企業間、産業間の労働移動の円滑化に向けた指針を2023年6月までにとりまとめる旨の見解も示しています。従来の日本型雇用とは異なる「ジョブ型雇用」の普及を期待する声も大きくなっています。

働き方の多様化が加速するなかで、企業と従業員の関係にも、急速に変化が訪れています。従業員の副業が認められるなど、「雇用契約に基づく労働者・正社員の立場で、終身雇用を前提として、1つの会社で本業に専念して働く」という従来のストーリーとは、また違う動きです。

働く側としても、コロナ禍でリモートワークを経験し、自らの価値観、労働観を問い直した方も多いのではないでしょうか。朝から夜まで1つの企業・職場に拘束されない生き方や、通勤を当然としない働き方に思いを巡らせている人も多いかと思います。「やるべき業務をさえ行えば、フレキシブルに働ける」という条件のポジションは、働き手にとって魅力に直結する時代です。

起業する場合などは顕著ですが、個人=弱者たる「働き手」、企業=強者たる「働かせる側」という旧来の関係性ではない、新しい関係性が身近になってきています。

2020年11月、株式会社電通が「ライフシフトプラットフォーム(LIFE SHIFT PLATFORM)」という、従業員が退職後、個人事業主として会社の業務について業務委託契約を交わして働く取組みを公表しました。

本事案は、従来の働き方とは異なる提案ですが、発表を受けての反応としては、「いきなり独立するのではなく、収入を得ながら準備ができる」「個人事業主になると、労働法に基づく保護が受けられず、保険料なども自己負担になる」といった様々な評価が見られました。

いずれにしても、社会の構成員である企業と個人とが、双方が抱える課題を解決するために、適切な方法を提案していく強いニーズと、それを後押しする社会情勢の変化が起きていたのかと思います。

また、個人事業主は、労働法の保護を受けることはできないとされていますが、昨今は、個人事業主を含むフリーランスの法的保護のあり方についての議論が進展しています。2021年3月には、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省が連携して、フリーランスが受けられる法的保護について、独占禁止法、下請法、労働関係法令の適用関係を整理する「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を公表しました。

政府は、「人への投資」の一環として、フリーランスが安心して働ける環境整備を進める政策を掲げており、現在、フリーランス保護のための新法を制定する動きがあります。

個人事業主・フリーランスなどになったとしても一定の保護があるという意識が浸透すれば、従業員という立場にこだわらず、個人事業主に移行する働き手が増える可能性もあります。

労働法とは、労働契約法・労働基準法その他付随関連する法令等を含めて、各法に横断的に用いられる概念です。基本的に雇用主に対して従属性がある個人としての働き手である労働者を保護する法制であり、その保護の対象となることは、働き手にとって重要です。

一方で、平日は朝から夕方までの定時の時間職場等に拘束されて働く、給料は拘束時間に基づいて支払われる、といった労働法が想定する従来の働き方以外にも、働き手側からのニーズが具体的に出てきています。

昨今、使用者・企業により、従来の働き方以外の提案がなされていますが、このような労働環境に関する「工夫」は、しばしば労働法の規制からまぬかれるための手法として「編み出され」るケースもあり、社会的に問題になる場面もありました。

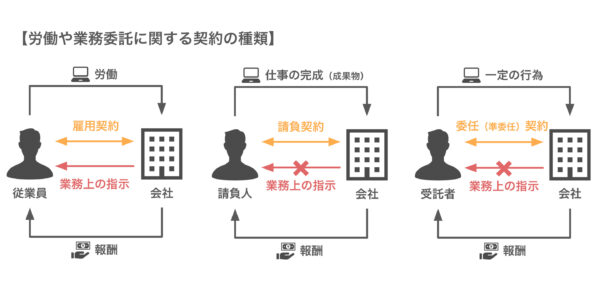

個人事業主として請負契約などを締結していても、実態は企業と働き手の間に指揮命令関係がある場合のような、いわゆる「偽装請負(偽装雇用)」の問題もあり、労働者を個人事業主とすることへの警戒があるのも事実です。請負契約を締結するならば、注文会社は、仕事の完成を求めることができますが、請負会社の労働者に対して直接業務上の指示をすることはできません。

ただし、請負だと偽装して、注文会社が請負会社の労働者に、業務上の指示をしている場合があります。請負が、実質的に労働者派遣に当たると判断されたときは、注文会社などは、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)などに基づき、罰則や行政処分が適用される可能性があります。

このように、本来は労働者として扱うべきならば、個人事業主として扱うことはできないので、実態がどうなっているのか?が問題となります。

また、労働者であることが雇用保険制度・失業保険給付の前提になります(雇用保険法1条)。よって個人事業主として働く場合には、いわゆるフリーランスとして働いている方々に適用されている制度と同様になります。

「労働者」とは、労働契約法では「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」(同法2条1項)、労働基準法では「職業の種類を問わず、事業…に使用される者で、賃金を支払われる者」(同法9条)と定義されます。これらは概ね一致するもので、その要素は「使用されること」と「賃金を支払われること」にあります。

労働法の保護を受ける労働者かどうかは、契約の形式や名称だけでは決まらないため、雇用契約を締結している場合に限りません。業務委託の立場で、委任(準委任)契約や請負契約を締結していた場合であっても、実質的な働き方として企業に「使用され」対価を支払われていれば、労働法の適用がある労働者だと認められることになります。

したがって、労働法の適用をまぬかれようとして、従業員を「個人事業主」と扱っても、実態が変わらない場合は「労働者」として認定されるので、労働法の適用を受け得ることになります。

契約自由の原則によって、当事者間には自主的に契約条件を合意する自由があるとはいえ、「労働者」と認定された場合、企業から劣悪な労働条件を提示された場合には、労働法が適用されて規制されます。当事者間の合意内容にかかわらず、その実態に即して労働法が適用されることとなります。

個人事業主とは、雇用契約の当事者ではなく、一定の行為を求められる委任(準委任)契約や、仕事の完成(成果物)を求められる請負契約の形式で役務を提供する者を指します。この場合の個人事業主は、企業に対する役務の提供という部分では雇用契約と共通しますが、以下の点が異なります。

・就業規則の適用は排除される。

・雇用保険等の対象にならない。

・労働時間や労働場所等の拘束が少ない。

・業務を遂行するにあたり企業から具体的な指揮命令を受けることが想定されていない。

労働者なのか個人事業主なのかの判断基準としては、一般的に、以下の要素が挙げられます。

①仕事依頼や業務の指示等の諾否の自由の有無。

②業務の内容や遂行方法等の指揮監督の有無。

③時間的場所的拘束の有無。

④報酬の算定方法・労働対償性(例:報酬の対象は仕事の成果か、時間給等で定められているか)。

⑤他者による労務提供の代替可能性。

また、これに加えて、働き手側の事情を考慮して、以下の要素が補強のために用いられています。

⑥働き手の事業者としての程度(例:機械、器具の負担関係、報酬の額)。

⑦専属性の有無(例:他社での業務が禁じられている)。

⑧公租公課の負担の有無。

報酬の多寡は、主に⑥事業者性の中で判断されるものと考えられています。上記の判断要素は、一般に、労働基準法上の「労働者」かどうかの判断を総合的に行うための要素として、用いられています。

なお、最高裁判所は、2011年4月12日、「労働組合法上の」労働者に該当するかどうかについて、2件の判決を出しています(最高裁平成23年4月12日判決・集民236号327頁、民集65巻3号943頁)。労働組合法は、労働者の団体行動などを認めて、会社と対等な立場で労働条件を交渉できるようにする趣旨で定められたものです。

「労働組合法上の」労働者は「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者」(同法3条)と定義され、他の労働法と同じ考え方に立っている部分もありますが、「労働基準法にいう」労働者よりはやや広い範囲を含むものと解されています。最高裁判所の判決では、具体的な基準を明記していませんが、考慮した要素には上記①〜④の4要素に加えて、以下の点が含まれていました。

⑨事業組織にその働き手が組み入れられているか。

⑩契約内容を一方的に決定しているかどうか。

⑨と⑩の要素は、労働組合法における労働者の該当性の場面だけでの判断要素と考える立場もあるようですが、広く労働法上の労働者性を判断するうえで、参考になる点だと思います。

労働法の適用場面や労働者性の判断で難しい点があるとすれば、形式的な契約の名称で決まらないだけでなく、具体的な制度の仕組みやそこで認められている裁量の幅などだけでも決まらないところです。

例えば、特定の働き手との間で問題となる場合には、その働き手が制度の中で、具体的にどのように振る舞ったのかに即したうえでの判断がされます。

制度の運用は、必ずしも会社が強いたものに限らず、例えば、実態として、仕事の依頼を拒絶した割合がどの程度あるかなどが判断要素となることも想定されています。

したがって、雇用契約のメカニズムに類似するものを労働法の適用がないものとして維持しようとする場合には、決められた制度の妥当性を確保したうえで、運用の妥当性も確保する必要があります。

すでに述べたような観点から、労働者ではなく個人事業主であるといえる場合には、働き手は労働法による法的な保護を受けませんので、企業は、その働き手との関係では労働法を遵守する必要はありません。

しかし、相手が個人事業主であれば、業務委託契約書などの契約に記載があることだけを遵守すればよいというわけでもありません。特に昨今は、増加する個人事業主を含むフリーランスの法的な保護についての議論が進展しています。

公正取引委員会・競争政策研究センター「人材と競争政策に関する検討会報告書」、厚生労働省の「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」を経て、2021年3月には、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省が連携して、個人事業主が受けられる法的保護について、独占禁止法、下請法、労働関係法令の適用関係を整理する「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を公表しました。

さらに、政府は、「人への投資」の一環として、フリーランスが安心して働ける環境整備の推進を目指しています。現在、フリーランス保護のための新法が制定される動きがあり、従来、下請法の保護の対象外とされていた委託者の資本金が1000万円以下の場合にも一定の保護を及ぼし、その他の観点からもフリーランス保護を拡充すべく議論されています。

具体的には、2022年9月に厚生労働省の労働政策審議会が公表した「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」という資料によれば、業務委託を行う際の書面の交付義務や、契約の中途解約や不更新をする場合の予告義務、あるいはフリーランスが出産・育児・介護を行う際には、委託者は業務との両立への配慮をする、といった方向性が示されています。

加えて、フリーランスの権利の強化を目指す「フリーランスユニオン」という任意団体が結成され、現状では労働組合法の観点からは「労働者」とされないフリーランスからの団体交渉の申し入れに対して、企業が団体交渉応諾義務を負うように、政府に対して法整備をするよう求める動きもあるようです。

このように、働き方の多様化に応じ、個人事業主を保護する法制度が強化されつつあります。企業が個人事業主を働き手として活用する場合には、フリーランスに関する法制度の内容を理解し、それらを適切に踏まえて設計、運用をする必要があります。

平日は朝から夕方までの定時の時間、職場等に拘束されて働く、給料は拘束時間に基づいて支払われる、という従来の働き方以外に、働き手側から新たな働き方のニーズが生じてきています。

また労働法に基づく労働時間の管理は、実質的にやるべきことがあったとしても「残業禁止」で定時以降は業務を依頼できないなどというように、波及する影響も生じます。

計測器の大手メーカー・株式会社タニタは、2017年以降、「日本活性化プロジェクト」という制度を設けて、実際に運用していると公表しています(出典:谷田千里・株式会社タニタ『タニタの働き方革命』」(日経経済新聞出版、2019年))

まず、希望する現職の従業員と会社が、収入の見通しなどについて協議し合意に至れば、それまでの雇用契約を解消(退職)します。次に、改めて業務委託・個人事業主の立場で契約を締結し、会社の業務に従事します。タニタの仕事だけでなく、他社の仕事も請け負えるそうです。なお、同制度の適用には年齢制限がなく、従業員の選択に委ねられており、強制されることはないとされています。

報道によると、タニタのケースでは、従業員の利益に配慮するための仕組みを随所に設けているといいます。例えば「社員時代の社会保障費の会社負担分は、独立後の業務委託報酬などに組み入れている」とされています(出典:「タニタ働き方改革は労働規制逃れか 社長が疑問に回答/NIKKEI STYLE(2019年10月29日付)」)。

判例などによる労働法の解釈を切り抜けるための制度というよりは、より積極的に会社と個人という両当事者が、どちらもメリットを感じられる仕組みとするための余裕をもったスキームを目指したものとも言えるかもしれません。

正社員としての雇用が中心の会社では、経済や業績の変動に合わせて採用人数を絞るなどしていると、従業員の年齢構成に偏りが生じます。早期退職プログラムなどを用いることによって、従業員の年齢構成の是正を図ることを企図するケースがあります。

解雇に関しても労働法が強い規制を課しているため、従業員の年齢バランスを調整するための解雇が認められるわけではなく、そのような場合に労働者性を直接狭く解するという解釈もありません。一方でビジネス構造の変更に伴って、会社のメリットだけでなく従業員のメリットも考慮したうえで、従業員と会社の関係を見直すべく、早期退職プログラムなどを設けるケースは増えています。任意に応募する早期退職プログラムの妥当性を確保し、個人事業主として関係を継続するスキームは、現役で在職中の従業員を個人事業主としての関係へ移行するスキームとはまた異なった評価を受ける可能性があります。

2020年11月に、株式会社電通の施策「ライフシフトプラットフォーム(LIFE SHIFT PLATFORM)」について報道された内容や公表資料によれば、40代以上のミドル層の従業員を対象に、希望する方は同社を退職し、別会社であるニューホライズンコレクティブ(New Horizon Collective)合同会社との間で「業務委託契約」を最長10年間締結し、個人事業主として働くという方法が説明されていました(参考:「電通、人生100年時代における個人の多様な価値発揮を支援する「ライフシフトプラットフォーム」を提唱/株式会社電通(2020年11月11日付)」)。

以下の点に着目すれば、早期退職プログラムとして位置づけられているといえるでしょう。

・退職時には退職金の割増の対象となる。

・最長10年間は固定報酬が支払われ、次第に減額される。

・報酬はかかる固定報酬とインセンティブ報酬の組み合わせとなっている。

なお、電通のケースでは、2020年末に約230人が同制度を活用して退職し、2021年1月からアルムナイ(卒業生)ネットワークとなり、個人と企業と社会の新しい関係性をつくっているそうです(出典:「電通、元社員230人とタッグ 「同窓」のつながり活力に/日本経済新聞電子版(2021年1月14日付)」)。

個人事業主スキームを導入する場合、上記で挙げた労働者性の判断基準を踏まえて、働き手の視点から考えて以下のような要素を満たしているかどうか、検討が求められます。

①仕事の依頼を拒否できる。

②業務の遂行にあたって会社・上司の指揮監督を受けない。

③働く場所や時間についての自由は認められる。

④当該業務の遂行に際し、裁量で第三者に補助代行させることが認められる。

⑤報酬の計算方法は時間的拘束性と連動する時給的要素は少なく、成果に対する報酬となっている。

さらに、従前、雇用関係下で従業員であった者について、同様の業務で個人事業主に移行させる場合と、新たに特定の職務に関して個人事業主との間で業務委託等を行い始める場合とでは、前者のほうがより個人事業主の実態を有するのかどうかの検討に留意が必要です。

検討に際しては、働き手の裁量の範囲などが妥当な制度内容となっていることを前提に、運用面でその裁量が実際に行使されているかどうかも、労働者性の判断の視野に入ってきます。任意の制度だとしても、その制度の適用を促される・事実上強いられるなどの環境があれば、制度上規定されていなかったり、一部でのみ実施されていたりしても、特定の働き手の関係での判断においては考慮要素になります。

また、現役世代の労働者の働き方として位置づけられる場合と、早期退職プログラムに付随する措置として位置づけられる場合では、法適用の方向性も異なることは考えられます。仮に早期退職プログラムであるとすると、いったんの雇用関係の解消に即して、早期退職の割増退職金制度を設けられているかなどは、退職に際しての扱いの妥当性に関係してきます。退職の時点で、退職後の業務委託関係のもとでの業務内容をどう再構築するか、漫然と従前の業務を継続するのか、業務委託契約の関係に即して妥当な内容に整理されるのかどうかは、退職後の労務提供に関するスキームの妥当性の判断に影響を与える要素になると考えます。

働き手の職務については、次のようにさまざまなケースがあります。働き手の職務状況によって、個人事業主というスキームがしっくりくる場合と、きにくい場合に分かれるところではあります。

・漠然とした会社の事務を行う目的で、オフィスに常在し、その都度起きる状況に対応するケース。

・行うべき職務の範囲と、状況を報告すべきレポートラインが確定しているケース。

・一定のタスクや目標が定義され、期限があったうえで、その達成度を数値的に評価できるケース。

個人事業主スキームを導入する場合は、単純に人件費・社会保障費負担といったコスト削減を意識するだけでなく、中長期の観点では、労働法的にも違法と判断されるリスクが少ない形で、レピュテーションも含めた企業が有している価値を毀損せずに、実現することが大切です。

広義のコンプライアンスとして捉えれば、経済的状況が厳しい中で、会社のメリットのみならず、従業員のメリットを考えた運用ができるかどうか?が問われる場面は多いと思われます。働き手が希望するキャリアの道を歩めるように、会社が支援し、双方の意見を反映した仕組みづくりをすることが大事となるのではないでしょうか。

労働法上の従業員については、労働法上の権利が保障され、雇用保険の負担を含めて、会社が負担する社会保障費が大きいのは指摘されているところです。しかし、単に個人事業主と名目的に位置づけて、本来は労働者としての性質を有する従業員を業務委託先とするだけの制度では、当該従業員の労働者性は否定されず、労働法の適用を受けることになります。

そうなれば、会社のレピュテーションの問題ともなりますし、従業員はもちろん会社にとってもメリットの薄い制度となる可能性があります。

また、仮に労働法の適用を受けない個人事業主であるとしても、独占禁止法や下請法に違反しないように制度設計・運用すべきですし、フリーランス保護のための新法制定の動向にも注視して、適法性に留意して、働き手に業務を委託する必要があります。

新しい制度を導入する場合には、以下の点に留意し、不明な点は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

・従来の考え方にとどまらない発想で、従業員のメリットをどう確保するか。

・出来あがった制度が法的に妥当であるか。

・制度開始後の実運用が妥当かどうか。

法律事務所ZeLoでは、人事労務領域を専門とする弁護士やパラリーガルが在籍し、チームで企業の皆さまのお悩みに対応しています。

顧問弁護士サービス(Legal Strategic Partner)では、企業法務全般の法務パートナーとして、日常的な法律相談、法改正対応、人事制度の設計、就業規則・労使協定等を含む社内規程の整備に関する法的助言等、幅広く対応が可能です。お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。

▼ZeLoの提供する顧問弁護士サービス(Legal Strategic Partner)の詳細はこちら。

(編集)ZeLo LAW SQUARE 編集部