【速報】フリーランス法違反に関する勧告事案を踏まえた企業の今後の実務対応

Attorney admitted in Japan

Hisako Takahashi

Attorney admitted in Japan

Riki Chikazawa

Graduated from the Faculty of Law, Waseda University in 2009, and completed the School of Law at the University of Tokyo in 2012. Registered as a lawyer in 2013 (Daini Tokyo Bar Association). Joined The Tokyo Marunouchi Law Offices in 2014, and became a member of ZeLo in February 2018. His main practice includes business restructuring and insolvency, M&A, fintech, startup support, general corporate matters, labor and employment, and litigation and dispute resolution. He is the author of publications such as "Strategy and Practice of Rulemaking" (Shojihomu, 2021).

目次

残業代という言葉は広く用いられています。しかし、労働条件の最低基準を定める「労働基準法」や、使用者(会社)と労働者間の労働契約に関するルールを定める「労働契約法」等の法律には、「残業代」という用語は登場しません。

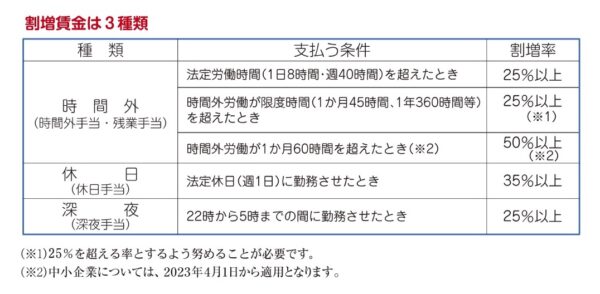

一般に、残業代とは、労働基準法に定められる3種類の「割増賃金」と、所定労働時間(使用者と労働者間の契約で定める労働時間)を超えて労働したときの「法内残業に対する賃金」のことをいいます。

未払い残業代とは、使用者が労働者に対し支払う義務があるにもかかわらず支払っていない、これらの賃金をさすのです。

労働基準法32条では、使用者は、原則として労働者を1日8時間・週40時間を超えて働かせることはできないとされています。1日8時間・週40時間の上限のことを「法定労働時間」といい、これを超えて労働した場合、その超えた部分の労働を「時間外労働」といいます。

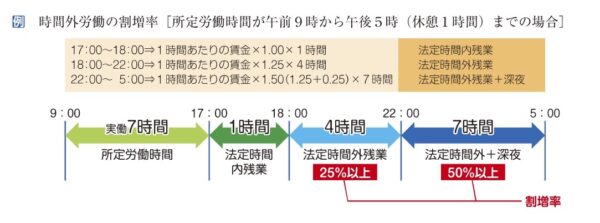

法定労働時間は最低限度の基準ですので、所定労働時間とは必ずしも一致しなくても構いません。例えば、就業規則や会社と労働者間の契約により、所定労働時間を7時間と定めることもできます。ただし、所定労働時間は、法定労働時間を超える時間を定めることはできません。

時間外労働をさせたときは、通常の賃金(例えば所定労働時間が午前9時から午後6時(休憩1時間)までの賃金)を25%以上の率で割り増しした賃金(割増賃金)を支払う必要があります(労働基準法37条1項等)。

なお、一定の基準を満たす大企業において、1か月に60時間を超える時間外労働については、割増率は50%以上となります。一方中小企業は、割増率は25%以上と猶予されていましたが、2023年4月1日以降は企業規模を問わず適用されます。

時間外労働に対する割増賃金は、1日8時間もしくは週40時間のいずれか一方を超えた場合、または両方を超えた場合に発生します。誤解しやすいところですが、週の労働時間が40時間を超えていなくても、1日8時間を超えたらその分の割増賃金は支払わなければなりません。あるいは逆に、例えば月曜日から土曜日まで1日7時間の労働を6日した場合、1日8時間超の時間外労働は発生しませんが、週42時間労働していますので、この週は2時間の時間外労働が発生します。

労働基準法35条1項では、使用者は労働者に対し、原則として毎週少なくとも1日の休日を与えなければならないとされています。これを「法定休日」といいます。週休2日制の会社の場合、休日2日のうちどちらか1日が法定休日で、もう一方の1日が法定外休日となります。どちらを法定休日にするかは、就業規則等で定めることとなります。

法定休日に労働させた場合、通常の労働日の賃金額の35%以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条1項等)。

なお、時間外労働と法定休日労働は別のものであり、週40時間超の時間外労働時間を計算する際に、法定休日労働の時間は含めません。例えば、月曜日から金曜日まで1日8時間、計40時間労働し、さらに法定休日である日曜日に8時間労働した場合、日曜日の8時間は法定休日労働になります。つまり、週40時間超の時間外労働が8時間発生していることとはならず、週40時間労働ですので、時間外労働は発生しません。

午後10時から午前5時までの深夜の時間帯に労働者を働かせた場合は、通常の労働時間の25%以上の割増賃金を支払わなければならないとされています(労働基準法37条4項)。

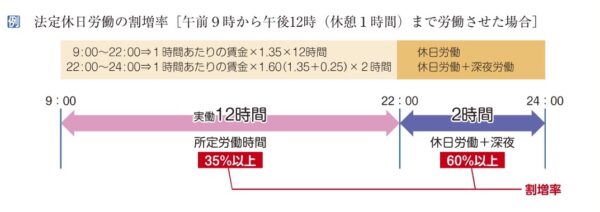

なお、時間外労働または法定休日労働が深夜に及んだ場合、それぞれの割増率に深夜労働の割増率が加算されます。時間外労働が深夜に及んだ場合は125+25%で150%となり、法定休日労働が深夜に及んだ場合は135%+25%で160%となります。例えば、午前9時から午後12時まで労働した場合、午前9時から午後10時までは割増率が135%、午後10時から午後12時までは割増率が135%+25%で160%です。

使用者と労働者間の契約で定める所定労働時間、1日8時間・週40時間の法定労働時間に対して、労働者が実際に働いた時間を「実労働時間」といいます。

法内残業とは、実労働時間のうち、所定労働時間を超えているが、法定労働時間には収まっている部分をいいます。

例えば、所定労働時間が7時間(休憩1時間)と定められている会社で、1日8時間労働したとします。実労働時間は8時間ですので、1日8時間の法定労働時間には収まっています。したがって、時間外労働に対する割増賃金は発生しません。しかし、所定労働時間は1日7時間なので、1時間については「法内残業」となり、通常の賃金1時間分の支払いが必要となります(就業規則等で、法内残業に対しても125%以上の賃金を支払うとしている企業の例もあります)。

残業代を計算する際の前提として、使用者は、労働者の労働時間を把握しなければなりません。

また、働き方改革のもとで改正され、2019年4月1日から施行された労働安全衛生法では、労働者の健康管理の観点から労働時間の把握が義務化されました(労働安全衛生法66条の8の3)。タイムカードによる記録、パソコン等の使用時間の記録などの客観的な方法で労働者の労働時間の状況を把握する必要があります(労働安全衛生規則52条の7の3)。

特に労働者の自己申告制は、問題が発生しやすいため、上記のような客観的方法により把握することが難しい場合にのみ認められています。使用者は、労働者や実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用について十分に説明したり、労働時間の実態調査を実施して自己申告の労働時間を実態に合わせて補正したりするなどの対応が求められます(参考:「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン/厚生労働省(2017年1月20日策定) 」)。

本件労働審判では、勤務記録の改ざんやタイムカードを押さずに勤務させる指示が問題となりました。実際は残業があったのに記録を改ざんして残業代を支払わなかった場合、労働基準法37条1項の割増賃金支払義務に違反します。また、タイムカードを押さずに勤務させれば、上記の労働時間把握義務にも違反することとなります。

未払い残業代の発生時に生じるリスクとして、会社は従業員から、未払い残業代を請求されることがあります。従業員が内容証明郵便などで請求するほか、労働組合がある場合は組合を通じての請求、それでも支払わない場合は、労働審判や民事訴訟という司法手続により請求される可能性もあります。

未払い残業代等の賃金請求権は、行使できるときから5年(2021年1月現在「当分の間3年」とされています)で消滅時効にかかります。逆に言えば行使可能期間であれば請求できるため、従業員の退職後しばらくして請求されるというケースもよくあります。

本件で申立てがあった労働審判手続は、裁判官(労働審判官)1名と労働関係に関する専門家(労働審判員)2名の計3名で組織された労働審判委員会が、使用者と労働者の間に入って紛争(トラブル)を審理し、解決を図るための手続です。労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理を終結することとされており、短期解決が望めることから、本件のような未払い残業代請求でもよく利用されます。

話し合いでの解決が見込める場合には調停が行われ、解決の見込みがなければ審判が出されます。当事者が適法に異議を申し立てた場合は、労働審判は効力を失い、民事訴訟手続に移行することとなります。

注意しなければならないのは、民事訴訟では付加金の支払いを請求されることもあるということです。付加金とは、残業代等の未払いがあった場合で労働者からの請求があったときは、裁判所は、使用者に対し、未払い残業代のほかにそれと同額の金銭を支払うことを命じることができるというものです(労働基準法114条)。

付加金の支払いの可否や金額は、使用者による労働基準法違反の程度や態様、労働者が受けた不利益の性質や内容、前記違反に至る経緯、その後の使用者の対応などの諸事情を考慮して決められます(大阪地方裁判所平成13年10月19日判決)。

民事訴訟で従業員が付加金についても請求し、裁判所がこれを認めた場合、使用者は未払い残業代と同額の付加金の支払いも必要となり、支払う金額が倍になる可能性があります。なお、付加金の支払いが命じられるのは、裁判所が関わる訴訟手続に限ります。労働審判では労働審判委員会が判断の主体となるため、命じることはできないと考えられています。

本件のように、労働審判の申立てや訴訟提起が報道されれば、法令遵守をしない会社として評判が悪くなってしまう可能性があります。また、メディアで報道されなかったとしても、インターネットを通じて、SNSや転職サイトの口コミ・掲示板で情報が書き込まれるなどすることもあります。こうした事態に陥ると、採用候補者の減少により良い人材が採用できなくなったり、ユーザーが不買運動を起こしたりといったリスクも大きくなります。

また、従業員が、未払い残業代について労働基準法37条違反であるとして、労働基準監督署に申告をするのも珍しいことではありません。労働基準監督署により違反申告が受け付けられると調査が行われ、その結果違法状態が確認されれば、是正勧告等が行われます。このように、労働基準監督署対応で大きな手間と時間がかかってしまうことにも留意が必要です。

これまで見てきたように、未払い残業代が発生してしまうと、様々なリスクがあるため、未払い残業代を発生させないようにすることが重要です。それでは、未払い残業代の発生防止のためにどのような対策が考えられるでしょうか。

ひとつには、残業は承認制にし、管理を徹底することが考えられます。未払い残業代請求の事案では、使用者側から「残業は指示していないため、労働時間ではない」という主張がされることがあります。しかし、労働者が残業をしていることを使用者が黙認している場合や、残業しなければできない業務を命じたような場合には、労働時間と認められ、このような主張は認められないこともあります。そのため、残業は承認制にし、日常的にしっかりと運用する形にして、労働時間・残業時間管理を徹底する必要があります。

例えば、残業申請に対応した勤怠管理システム・クラウドサービス等を活用したり、チャットツールで上司に申請を送り承認をするフローを構築したりすることが有用です。

このように、残業の管理を徹底すれば、無駄な残業が減り、従業員のワーク・ライフ・バランスも向上するなどして、従業員にとっても働きやすい職場となり、その結果会社全体の生産性も上がるといった効果も期待できます。

もうひとつは、労働基準法に定められる弾力的労働時間制度を導入する方法が考えられます。弾力的労働時間制度には、以下のものがあります。

・変形労働時間制:1日8時間・週40時間の法定労働時間を月・年単位で調整して、所定労働時間を設定することが認められる制度。

・フレックスタイム制:労働者に始業および終業時刻の決定を委ねる制度。

・裁量労働制:一定の専門的・裁量的業務に従事する労働者について、実際の労働時間数にかかわらず一定の労働時間数労働したものとみなす制度。

これらの制度を導入すれば、法定労働時間を超えて労働させたとしても、必ずしも割増賃金を支払う必要がなくなります。

ただし、これらの制度は就業規則の定めや労使協定の締結等の導入要件があり、制度自体も複雑なものとなっていることから、安易に導入すれば法令違反となってしまうこともあります。導入・運用に際しては、弁護士や社会保険労務士等の専門家に相談しながら検討するのがよいかと思います。また、これらの制度は従業員の長時間労働にもつながりやすいため、健康管理の点からも、従業員に十分に説明したりよく話し合ったりすることが必要です。

(構成:高井 正巳、編集:村上 未萌)