2021年3月に閣議決定された「デジタルプラットフォーム新法」、今後注目すべきポイントとは?

先日、日本経済新聞にて「ネット通販、モールに規制の網 安全な取引へ新法」(2021年2月28日公開)との報道がなされました。報道された新法について、2021年3月5日、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案」が閣議決定されました。 本法案は、ECモール等の「取引デジタルプラットフォーム」(※BtoC取引に限定)における取引に関して消費者保護を図るため、プラットフォーム事業者に対して一定の措置を取ることなどを求めるものです。 予想されるビジネスへの影響に鑑みると、今国会(第204回(通常国会))の重要法案の一つであることは間違いなく、今後の国会審議にも注目が集まります。このnoteでは、法案の内容と今後の注目ポイントについて、そのベースとなった報告書(「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会 報告書」(2021年1月25日公表))も参照しつつ、ご紹介いたします。

Graduated from the University of Tokyo, Faculty of Law, in 2018. Admitted to the bar in 2019 (Daini Tokyo Bar Association). Joined ZeLo in 2020. His main practice areas include startup finance, M&A, public affairs, fintech, Web3 (blockchain, cryptocurrencies, NFTs, etc.), venture and startup law, and general corporate matters. Major publications include Strategic Rulemaking: Theory and Practice (Shojihomu, 2021), and notable articles such as "Practical Issues and Guidelines for Shareholders’ Agreements in Startups" (NBL No. 1242, May 15, 2023).

目次

- デジタルプラットフォーム新法案提出までの流れ

- デジタルプラットフォーム新法案の概要

- 規制対象:取引DPFの定義

- 規制対象に関する今後の注目ポイント

- 規制①:取引DPF提供者の努力義務

- 規制①:取引DPF提供者の努力義務に関する今後の注目ポイント

- 規制②:国による出品の停止要請

- 規制②:国による出品の停止要請に関する今後の注目ポイント

- 規制③:販売業者等に係る情報の開示請求権

- 規制③:販売業者等に係る情報の開示請求権の注目ポイント

- デジタルプラットフォーム新法案の位置づけと今後の展開

- 書籍『ルールメイキングの戦略と実務』(商事法務)のご紹介

- 【2021年3月23日(火)18時〜】書籍刊行記念イベントを開催 ※本イベントは終了いたしました

- 法律事務所ZeLoのパブリックアフェアーズ部門のご紹介

- 法律事務所ZeLoからのお知らせ

デジタルプラットフォーム新法案提出までの流れ

本法案は、消費者庁に設置された「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」での議論を踏まえて策定されたものです。

検討会は、2019年12月5日に第1回が開催され、計12回の開催を経て、報告書がまとめられました。報告書取りまとめまでの経緯は少し錯綜したのですが、2020年8月の第10回の開催以後しばらくの中断を挟んだ後、2020年12月に再開された第11回に事務局(消費者庁)から急遽「報告書(骨子)案」が提出され、これに対する意見を踏まえて2021年1月に「報告書」が公表されました。

本記事ではごく一部しか触れられませんが、報告書と報告書案(さらに「論点整理」(2020年8月24日公表))を対照することで、法案の立案過程や積み残しとされた論点の状況について窺い知ることができます。

※検討会の資料はこちらより閲覧できます。

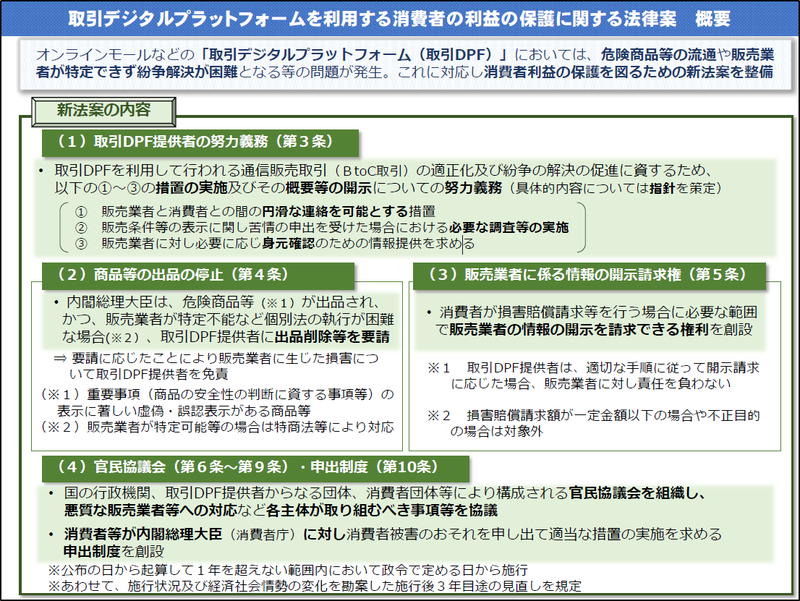

デジタルプラットフォーム新法案の概要

本法案の骨子は次のとおりです。

Ⅰ. 規制対象

取引デジタルプラットフォーム(以下「取引DPF」という)

(=売買やオークションのBtoCプラットフォーム)

Ⅱ. 規制内容

①取引DPF提供者の努力義務

販売業者等の身元確認その他の措置を取ることを努力義務とする

②国による出品の停止要請

国は、一定の要件の下、取引DPF提供者に危険商品等の出品を停止させるよう要請できる(要請に従った取引DPF提供者は免責)

③販売業者等に係る情報の開示請求権

消費者は、損害賠償請求等のため、取引DPF提供者に対して販売業者等の情報の開示を請求できる

Ⅲ. その他

官民協議会の設置・申出制度

(※本記事では記載を省略いたします)

※上記資料や法案等は「第204回国会(常会)提出法案」より閲覧できます。

規制対象:取引DPFの定義

本法案の規制対象とされた「取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)」とは、BtoCのデジタルプラットフォームのうち、プラットフォーム上で消費者が売買契約・役務提供契約の申込みやオークション等の手続きへの参加を行える機能を有しているものをいいます(2条)。

(※なお、「デジタルプラットフォーム(DPF)」の定義は、2020年に成立し2021年2月1日に施行された「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(デジタルプラットフォーム取引透明化法)」を準用していますが、透明化法が一定規模以上の「特定DPF」を規制対象としているのに対して、本法案ではそうした限定はなされていません。)

取引DPFの定義のポイントとしては、(i)売買等の取引のプラットフォームが対象であり、SNSなどは対象とされなかったこと、(ii)BtoCプラットフォームに限定されたことが挙げられます。

特に(ii)に関して、報告書案の段階ではCtoCを含めるか否かについて検討対象となっており(「報告書(骨子)案」5ページ)、報告書においてはじめてBtoCに限定する方向性が示されたものです。

(※この点については、noteの最後に補足的に検討したいと思います。)

規制対象に関する今後の注目ポイント

本法案による規制の適用対象からはCtoCプラットフォームが除かれることとなりましたが、CtoCプラットフォームとされながらも、実際には事業者(法人や個人事業者)が(利用規約に違反して)利用している場合があります。こうしたケースの取扱いは、法案の条文上は明らかではありませんが、「報告書」には次のような考え方が示されています。

「なお、いわゆるCtoC取引のためのデジタルプラットフォームであるとされるものであっても、売主に事業者(いわゆる「隠れB」)が含まれている場合には、当該事業者と消費者の間の取引に利用される範囲に限って、上記の定義に該当することとなる。」

出典:「報告書」10ページより引用

この「隠れB」の扱いは、特に「販売業者等に係る情報の開示請求権」との関係で問題となってくることが想定されます(後述)。審議過程や成立後のガイドラインの策定等を通じて一定の整理がなされていくものと思われ、今後の展開を注視していく必要があります。

規制①:取引DPF提供者の努力義務

本法案では、取引DPF提供者に対して、以下の措置を講じるよう努力義務を課しています(3条1項)。

(i) 販売業者等と消費者の間の円滑な連絡を確保するための措置を講じること

(ii) 取引DPFにおける販売条件等の表示に関し、消費者からの苦情に基づき事情の調査その他の当該表示の適正を確保するために必要と認める措置を講じること

(iii) 必要に応じて、販売業者等に対し、その所在地等の販売業者等の特定に資する情報の提供を求めること

また、取引DPF提供者は、かかる規定に基づき講じた措置の概要や実施状況等を開示することとされています(3条2項)。

なお、取引DPFの努力義務とされた措置やその開示に関しては、内閣総理大臣が「適切かつ有効な実施に資するための指針」を定めることとされています(3条3項)。

規制①:取引DPF提供者の努力義務に関する今後の注目ポイント

努力義務とされた措置の具体的な内容については、報告書の中でも明らかにされていません。3条3項に基づいて策定されるガイドラインにおいてどのような内容が記載されることとなるのか(orされないのか)が注目されます。

規制②:国による出品の停止要請

本法案では、内閣総理大臣(消費者庁)は、以下の(i)(ii)のいずれにも該当する場合において、消費者の利益を害するおそれがあると認められるときは、取引DPF提供者に対して、販売業者等による取引DPFの利用の停止(出品停止など)を要請することができるとされています(4条1項)。

(i) 商品の安全性の判断に資する事項その他の商品等の性能・内容に関する重要事項として内閣府令で定めるものについて、著しい虚偽表示又は著しい優良・有利誤認表示が認められること

(ii) 上記の表示をした販売業者等が特定できない・所在不明であるなどの事由により販売業者等による表示の是正が期待できないこと

(ii)の要件は「販売業者等による是正が期待できない」のカバーする範囲が文言上不明確であるものの、報告書によれば、原則として行政庁が特商法や景表法等による広告規制に基づいて直接販売業者等に対する執行を行うことを前提に、販売業者等の所在不明などによって直接の執行が難しい場合に取引DPF提供者に要請ができるという運用を行うとの趣旨であるようです(「報告書」7ページ)。

また、本法案は、上記の要請を受けて取引DPF提供者が行った措置について、販売業者等のに生じた損害を免責すると定めています(4条2項)。

これにより、商品等の排除のための措置を躊躇なく講じることを可能にするとされています(「報告書」12ページ)。

規制②:国による出品の停止要請に関する今後の注目ポイント

報告書では、内閣総理大臣(消費者庁)による要請にあたっては、取引DPF提供者が対応すべき範囲が明確なものとなるよう、対象となる商品等や(i)・(ii)の各要件を充足すると考えられる理由について具体的に示すことが必要であれるとされ、要請の具体的な方法について法施行に先立って明確化することを求めています。

また、販売業者等が明確である場合には、官民協議会の枠組みも活用し、取引DPF提供者の協力を得ながら特定商取引法等に基づく執行を強化していくべきであるとされています(「報告書」12ページ)。

規制③:販売業者等に係る情報の開示請求権

本法案は、取引DPFを利用する消費者に対して、売買契約等にかかる一定金額以上の金銭債権(損害賠償請求権等)を行使する目的で、当該債権行使に必要な販売業者等に関する情報(名称・住所等)の開示を取引DPF提供者に請求できる権利を認めています(5条1項)。

もっとも、販売業者等の信用毀損その他の不正の目的による請求は認められないことが明記されています(同項ただし書)。

(※売主が消費者である場合には、開示請求の対象とはなりません。)

開示請求を行おうとする消費者は、以下の事項を記載した書面又は電磁的記録を取引DPF提供者に提供することとされています(5条2項)。

(i) 販売業者等情報の確認を必要とする理由

(ii) 当該請求の対象となる販売業者等情報の項目

(iii) 不正の目的のために利用しないことを制約する旨

かかる請求を受けた取引DPF提供者は、開示に関して販売業者等の意見を聴いた上で、開示の是非について判断することとなっています(5条3項)。

なお、法定の要件を満たした開示請求に対応することは取引DPF提供者の民事上の義務であり、かかる義務を履行したこと自体から取引DPF提供者が販売業者等に対して責任を負うことはないと考えられています。また、消費者と販売業者等との裁判の結果として債権の存在が否定されたとしても、直ちに要件を欠くこととはなりません(「報告書」13ページ)。

規制③:販売業者等に係る情報の開示請求権の注目ポイント

開示請求権の基準となる金銭債権の金額や開示の対象となる情報の項目については、内閣府令で定めることとされています。

また、開示請求に応じることに取引DPF提供者が委縮しないよう、ガイドラインによる法解釈の明確化や事例集の作成・提供が行われることが予定されています(「報告書」13ページ)。その他、「報告書」では、個人情報保護法との関係の整理(売主が個人事業主の場合など)、信用毀損の目的の考え方、販売業者等に意見を聴いた結果同意が得られなかった場合の対応などの明確化が求められており、今後の議論にゆだねられている部分が非常に大きいといえます。

特に、不正利用をどのように防いでいくのか、そのために取引DPF提供者としてはどのような役割・責任を引き受けるべきなのかは大きな論点です。

さらに、売主が消費者である場合には開示請求の対象とならないところ、前述の「隠れB」にどのように対応すべきかが論点となることが想定されます。取引DPF提供者としては、開示請求の対象か否かを判断するために、請求対象となった売主が事業者か消費者かの判断をしなければならず、困難が予想されるためです。

「隠れB」の問題は、情報の不正利用の懸念とも関わります。実は、通信販売を行う事業者は、特定商取引法によってもともと自己の名称・住所等の情報を表示することが義務づけられているので、(情報の項目にもよるものの)開示請求が認められることの影響は本来限定的です。しかし、個人が誤ってまたは意図せず「隠れB」と認定されてしまったようなケースでは、開示された情報の不正利用のリスクが顕在化することとなってしまいます。

この点についても、今後の議論を通した整理・明確化が望まれます。

デジタルプラットフォーム新法案の位置づけと今後の展開

消費者庁の検討会では幅広い論点が検討されていましたが(「論点整理」参照)、最終的にはかなり対象を絞った形で本法案の立案がなされることとなりました。

本法案の取りまとめ方針は、「報告書」の以下の記載に端的に現れているということができます。

消費者トラブルへの対応に関しデジタルプラットフォーム企業が果たすべき役割については、いまだ多種多様な考え方が存在している。その一方で、デジタルプラットフォームは技術革新が激しい分野であって消費者を取り巻く環境も急速に変化し得ること、新型コロナウイルス感染症の拡大は現在も続いており、消費生活の面で早急に「新しい生活様式」に対応した環境整備を図るべきことを考えると、それら多種多様な考え方が完全に収斂れんすることを待つのではなく、一定のコア(中核)となる考え方を早急に確立し、各種の問題に官民を挙げて取り組んでいくための橋頭堡とすることを最優先すべきと考えられる。

出典:「報告書」1ページより引用

ここでいう「コアとなる考え方」として本法案の対象とされたのは、実際には、既存の法律(特に特定商取引法)に基づき売主が負担する法的責任の範囲を逸脱しない部分に限られることとなりました。

例えば、売主が事業者である場合には、既に特定商取引法・景品表示法等に基づく広告規制があり、また特商法上の通信販売を行う事業者として自己の名称・住所等を表示する義務が課せられています。本法案による規制対象として想定される売主は、基本的にはこうした既存の法規制を遵守していない事業者であり、行政による直接の執行が難しい場合(売主が所在不明の場合など)にDPF企業の協力による補完を行うことが主眼とされています(「報告書」7ページ/1条参照)。

これに対して、売主が消費者である場合には、広告規制等の表示に関する法的責任や特商法上の表示義務が課せられておらず、売主が負うべき行政上の責任がないことから、現段階ではDPF企業においてどのような取組を行うべきか必ずしも明確でないとして本法案の対象から除かれました(「報告書」8ページ)。

本法案では、特定商取引法等の既存の行政法規の補完的な位置づけとし、対象となる売主の行為を既に規制されている類型に限定することによって、DPF企業を含む関係当事者との速やかな合意形成を図ったものと考えることができます。

他方で、報告書では、CtoCプラットフォームの規制のあり方をはじめ、本法案の対象とされなかった論点については今後の検討課題とすることが明記されました。

本法案の成立後も、引き続きこれらの議論の動向を注視していく必要があります。

書籍『ルールメイキングの戦略と実務』(商事法務)のご紹介

ビジネス戦略としてのルールメイキングのあり方や方法について、豊富な事例を交えながら解説します。基本的な事項の整理、方法論や活用できる制度の紹介、ソフトローに関する理論的検討などを行っています。事例紹介では、グレーゾーン解消制度等の活用事例、ネット選挙や収納代行に関するロビイングの事例など、幅広い実例を取り上げています。

ルールメイキングの戦略と実務

- 編著

- 官澤康平、南知果、徐東輝、松田大輝(法律事務所ZeLo・外国法共同事業)

- 発売日

- 2021年3月1日(書店)、3月3日(Amazon)

- ページ数

- 280ページ

- サイズ

- A5判並製

- 定価

- 3,520円(税抜価格3,200円)

- ISBN

- 978-4-7857-2842-7

【2021年3月23日(火)18時〜】書籍刊行記念イベントを開催 ※本イベントは終了いたしました

法律事務所ZeLoでは、3月23日(火)18:00~19:00に、書籍刊行記念WEBイベント「事業を成長させるルールメイキングの始め方」を開催いたします。

新規事業に挑むスタートアップ経営者や、事業開発・PRを担当する方へ向けて、企業主導のルールメイキング戦略を考えるにはどうすれば良いか、具体的な事例も踏まえて紹介いたします。ぜひお申込みフォームから登録のうえご参加ください。

※本イベントは終了いたしました。

【こんな方におすすめです】

・スタートアップ経営者、ビジネス開発やPR担当の方

・新規ビジネスの立ち上げに取り組むビジネスパーソン

・スタートアップを支援する弁護士・専門家・ベンチャーキャピタリスト

【登壇者】

・官澤 康平 弁護士:法律事務所ZeLo・外国法共同事業(第一東京弁護士会所属)

・南 知果 弁護士:法律事務所ZeLo・外国法共同事業(第二東京弁護士会所属)

・松田 大輝 弁護士:法律事務所ZeLo・外国法共同事業(第二東京弁護士会所属)

法律事務所ZeLoのパブリックアフェアーズ部門のご紹介

法律事務所ZeLoでは、2020年12月、新規ビジネスモデルの設計からルールメイキングまでをサポートする「パブリックアフェアーズ部門」を立ち上げました。サポートをしている内容や活動の詳細は、こちらをご覧ください。

法律事務所ZeLoからのお知らせ

▼メールマガジンを配信しています。

▼法律事務所ZeLoへのご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

▼法律事務所ZeLo・外国法共同事業 公式Twitter

(編集:村上 未萌)

Category

- Startup Finance

- Stock Options

- IPO

- Startup Law

- General Corporate

- Web3

- AI

- Automated Driving/MaaS

- Advertising and Marketing Regulations

- Public Affairs

- Fintech

- Healthcare

- Labor Employment

- Intellectual Property

- Cross Border Practice

- Restructuring and Insolvency

- Litigation/Dispute Resolution

- Risk Management

- Registration (Company / Real Property)

- Sustainability