特許出願の早期審査は本当に得?スタートアップが知っておくべき早期審査の落とし穴―早期審査で失われる柔軟性と秘密の18か月

弁理士

法橋 宏高

日本では令和6年4月1日施行の改正商標法で「コンセント制度」が導入されていましたが、この度、令和7年4月7日に初めて、当該制度を適用した初の商標登録が行われました。「コンセント制度」とは、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、先行登録商標の権利者の承諾(コンセント)等があれば、類似する後願商標の併存登録を認める制度であり、中小・スタートアップ企業等による知的財産を活用した新規事業でのブランド選択の幅を広げたり、国際的な制度調和の観点から目的に採用されました。現時点での商標登録は一件のみで、今後どのようにコンセント制度が運用されていくか未知数ではありますが、今回の例をもとに特許庁の判断を検証していきたいと思います。

「企業の知財業務のアウトソーシング化」をコンセプトに、弁理士や特許・商標を担当するパラリーガルなどを含めたチーム体制で、知的財産サービスを提供する。国内外の特許・意匠・商標などに関する出願や調査、紛争だけでなく、知的財産デューデリジェンス・IPO支援、規程類の整備・運用、知財ポートフォリオ管理など、幅広く企業をサポート。

目次

原則として、他人が既に登録している商標と類似する商標は登録できませんが(商標法第4条第1項第11号)、

・先行登録商標権者の承諾を得ており、

かつ、

・先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないもの、

については、登録が認められることとなりました(同条第4項)。

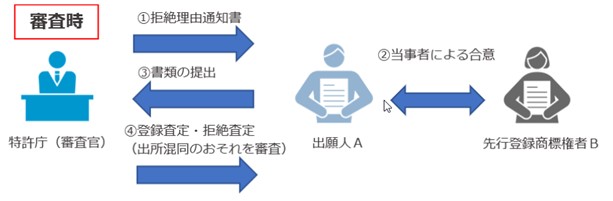

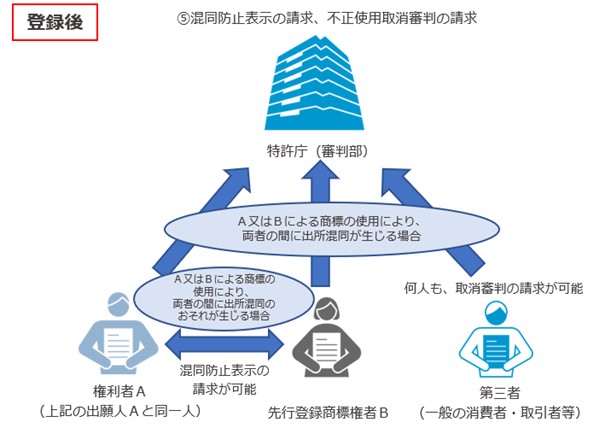

【コンセント制度のイメージ】

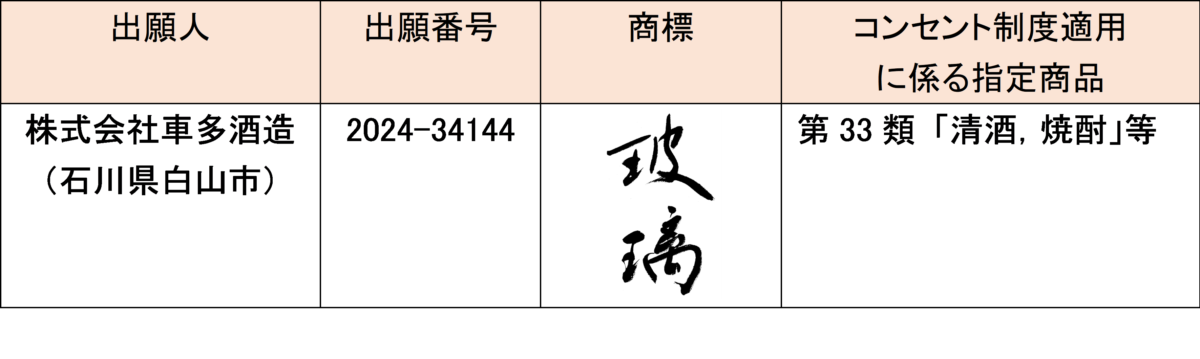

今回登録された初の商標登録は以下の通りです。

・コンセント制度を適用し、登録した商標(以下「本件出願」といいます。)

また、本件出願の経緯は以下の流れで行われました。

| 令和6年4月1日 | 商標登録出願 |

| 令和6年7月5日 | 上申書提出 |

| 令和7年3月25日 | 登録査定 |

| 令和7年4月1日 | 登録料納付 |

コンセント制度の適用の判断にあたっては、「先行登録商標権者の承諾」及び「両商標の間で混同を生ずるおそれがないことを証明する書類」の提出が必要となります。当該書類が提出されたときは、審査官は、両商標に関する具体的な事情を考慮して、混同を生ずるおそれの有無を判断します。

本件出願では、上申書において「先行登録商標権者の承諾」及び「両商標の間で混同を生ずるおそれがないことを証明する書類」の写しが提出されており、拒絶理由は通知されていません。

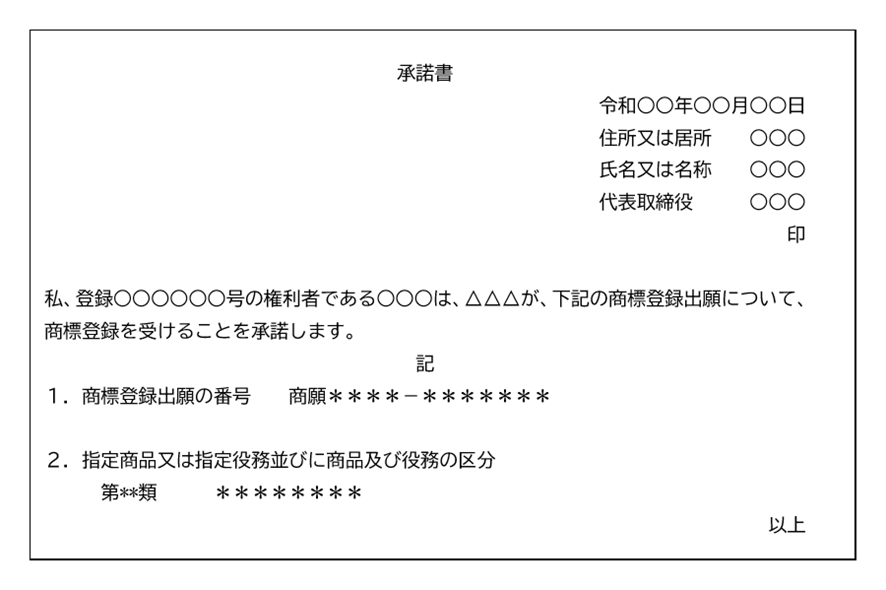

(1)先行登録商標権者の承諾を示す「承諾書」

(2)混同を生ずるおそれがないことを証明する書類

本件出願では、混同を生ずるおそれがないことを証明する書類として、「合意書」、「出願人の業務内容に関する資料」及び「引用商標権者の業務内容に関する資料」の写しが提出されています。

「合意書」の内容

・先行商標権利者の承諾

・使用態様の限定による出願人の混同防止努力

・先行登録商標権者及び出願人の使用対象商品・役務の限定

・混同が生ずるおそれが認められた場合の対応措置

「出願人の業務内容に関する資料」の内容

・出願人の企業ウェブサイトの写し

「引用商標権者の業務内容に関する資料」の内容

・先行登録商標権者の企業ウェブサイトの写し

商標審査基準では、どのような場合に「混同を生ずるおそれ」が生じるかについて、以下の①から⑧のような考慮事由をもとに、両商標に関する具体的な事情を総合的に考慮して判断すると記載されています。

①両商標の類似性の程度

② 商標の周知度

③ 商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか

④ 商標がハウスマークであるか

⑤ 企業における多角経営の可能性

⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性

⑦ 商品等の需要者の共通性

⑧ 商標の使用態様その他取引の実情

a. 使用する商標の構成

b. 商標の使用方法

c. 使用する商品等

d. 販売・提供方法

e. 販売・提供の時季

f. 販売・提供地域

g. 混同を防止するために当事者間でとることとされた措置

(なお、引用商標と同一の商標(縮尺のみ異なるものを含む。)であって、同一の指定商品又は指定役務について使用するものは、原則として混同を生ずるおそれが高いものと判断する。)

ここで、上記①から⑧の考慮事由を両商標に当てはめて検証します。

| ① 両商標の類似性の程度 | 同じ漢字が使用されているものの、縦書きと横書きの差異があり、また、書体も異なっている。② 商標の周知度 |

| ② 商標の周知度 | 全国的に認識されているといえるほど周知商標とはいえないと思料する。 |

| ③ 商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか | 「玻璃」とは、「《(梵)sphaṭikāの音写》仏教で、七宝の一。水晶のこと;ガラスの異称;火山岩中に含まれる非結晶質の物質」(小学館刊『大辞泉』)を示す。造語ではなく、構成上顕著な特徴を有するものともいえない。 |

| ④ 商標がハウスマークであるか | ハウスマークではない。 |

| ⑤ 企業における多角経営の可能性⑤ 企業における多角経営の可能性 | 先行登録商標権利者は「有店舗メディアミックス型ビジネスモデル」を採用しており、多角経営につながる可能性があると推察する。 |

| ⑥ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性 | 両商標の指定商品・指定役務はそれぞれ「酒類」と「酒類の小売等の役務」であり、特許庁では、商品とその小売等役務とは互いに類似すると「推定」している。 |

| ⑦ 商品等の需要者の共通性 | 共通する可能性は排除できない。 |

| ⑧ 商標の使用態様その他取引の実情 a. 使用する商標の構成 | 出願人は合意書において使用態様を限定している。 |

| b. 商標の使用方法 c. 使用する商品等 d. 販売・提供方法 | 合意書において、先行登録商標権者及び出願人は、使用対象商品・役務を限定している。 |

| e. 販売・提供の時季 | 両者とも通年販売と推察される。 |

| f. 販売・提供地域 | 両者とも全国販売と推察される。 |

| g. 混同を防止するために当事者間でとることとされた措置 | 合意書において混同防止措置が講じられている。 |

以上のように、赤字の部分で混同が生じる可能性はあるものの、合意書において混同を生ずるおそれを否定したことにより、半数以上の考慮事由に該当しないと考えられることから、混同を生ずるおそれは認められないと審査官は判断したと思料します。

しかし、今回はまだ一例であるため、今後どのような判断・運用が行われていくのかについては、事例の蓄積を待つ必要があります。

また、「⑧ 商標の使用態様その他取引の実情」を当初からあまりに限定してしまうことは、企業の経営戦略に大きく影響を与え、せっかく登録しても結局使い勝手の悪い商標になってしまう可能性があります。権利範囲をなるべく限定しないためには、例えば、拒絶理由通知などにおいて、審査官からの示唆を待ってから追加資料を提出するという対応が、一つの有効な選択肢として考えられます。

本件に関する詳細は、経済産業省ウェブサイト「『コンセント制度』を適用した初の商標登録を行いました」をご覧ください。

今回の登録例が出たことで、今後のコンセント制度がどのように運用されていくのか、実務への影響が注目されます。

法律事務所ZeLoの知財部門では、従前から利用されている「アサインバック」とも比較しながら、お客様に合った商標権の取得手法をご提案申し上げますので、ぜひお気軽にご相談ください。