【2025年12月通知】アートメイク施術の取締り強化と対応のポイント

Attorney admitted in Japan

Akihiro Saotome

オンライン診療は、診察する上で触診や聴診等が有効な場合や検査・処置が必要な場合に適さないことや、オンライン診療の有効性に関するエビデンスが不十分であること等が課題として指摘され、これまで十分な普及が進んでいませんでした。昨今、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、対面によらない診療の必要性が高まり、厚生労働省は2020年4月10日付で、時限的ではあるものの、オンライン診療に関する特例的な取扱いを認める事務連絡を発出しました。本記事では、今後ますます利用の拡大が予想されるオンライン診療を実施するにあたり、医師や患者が遵守すべき事項を改めて整理します。

Passed the Preliminary Bar Examination in 2016 while studying at the Faculty of Law, Keio University. Passed the National Bar Examination in 2017 and registered as a lawyer in 2018 (Daini Tokyo Bar Association). Joined ZeLo in 2019. His main practice areas are general corporate law, IT and intellectual property, healthcare and pharmaceutical regulation, Web3 (blockchain, crypto assets, NFTs, etc.), fintech, and M&A. His major publications are "Strategy and Practice of Rulemaking" (Shojihomu, 2021) and "Japan in Space – National Architecture, Policy, Legislation and Business in the 21st Century" (Eleven International Publishing, 2021). Currently seconded to the Financial Services Agency, working as a fixed-term government official in the Payment Services Monitoring Office, Risk Analysis Division, Planning and Coordination Bureau.

目次

パソコン、スマートフォン、タブレット端末等の情報通信機器の発展に伴い、医療分野では情報通信機器を使った遠隔医療に関するサービスが提供されています。中でもオンライン診療(遠隔医療のうち医師・患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い、診断結果の伝達や処方等の診療行為をリアルタイムにより行う行為)は、1997年に厚生省が「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(健政発第1075号)を公表して以来、一定のルールの下で実施可能とされてきました。

一方でオンライン診療は、診察する上で触診や聴診等が有効な場合や検査・処置が必要な場合に適さないことや、オンライン診療の有効性に関するエビデンスが不十分であること等が課題として指摘され、これまで十分な普及が進んでいませんでした。

実際、厚生労働省の公開する「対応医療機関リスト」によれば、2020年5月1日時点で、オンライン診療に対応している医療施設の数は全国で約1万施設程度(全国の医療機関の約10%)にとどまっており、オンライン診療の普及はまだ途上段階にあるということができます。

昨今、新型コロナウイルス感染症の感染拡大にともない、対面によらない診療の必要性が高まり、厚生労働省は2020年4月10日付で、時限的ではあるものの、オンライン診療に関する特例的な取扱いを認める事務連絡を発出しました。ニュースや新聞等でもオンライン診療に関する記事を目にする機会は増加しており、今後、ますますオンライン診療の利用が拡大していくことが予想されます。

本記事では、オンライン診療を実施するために医師や患者が遵守すべき事項を改めて整理したいと思います。

オンライン診療を含む遠隔診療については、無診察治療の禁止を定める医師法20条との関係(遠隔診療が「診察」に該当するのか)が問題とされてきました。

【医師法第20条】

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

厚生省は、オンライン診療と医師法20条の関係について、1997年12月24日付「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(健政発第1075号)において、診療は医師と患者が直接対面して行うことを基本としつつ、これを補完するものとして、直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる方法を用いた遠隔診療は直ちに医師法20条に違反するものではないことや、初診は原則として直接対面の診療によらなければならない等の解釈を示し、遠隔診療が一定条件下で許容されることを明らかにしました。

その後も、厚生労働省から遠隔診療に関する通達が複数回発出され、2016年3月18日付「インターネット等の情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)を提供する事業について」(医政医発0318第6号)では、直接対面の診療を行わず、オンライン診療のみで診療を完結させることは医師法20条に違反するという解釈も示されました。

このように、通達が複数回発出されたことや情報通信機器の普及を受けて、オンライン診療を取り扱う医療機関が増加する一方、オンライン診療の実施要件が不明確という問題も生じてきたことから、厚生労働省は、オンライン診療に関する統一的なルール整備を行うことを目的に、2018年3月、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「本指針」といいます。)を策定しました。

また、本指針は2022年1月及び2023年3月に大幅に改定されました。

本指針では、オンライン診療を実施するにあたって「最低限遵守すべき事項」と「推奨される事項」が示され、「最低限遵守すべき事項」に従ってオンライン診療が行われる場合には、医師法20条に抵触するものではないことが明確になりました。

本指針は、保険診療に限らず自由診療にも適用されることが厚生労働省「『オンライン診療の適切な実施に関する指針』に関するQ&A」(以下「Q&A」といいます。)において明確にされているため、自由診療をオンラインで行う場合にも、本指針を遵守しなければなりません。

なお、本指針は今後のオンライン診療の普及、技術革新等の状況を踏まえ、定期的に内容を見直すことが予定されているため、今後の変更内容についても随時確認することが必要です。

上記のとおり、医師法20条に抵触することなくオンライン診療を行うためには、本指針のうち「最低限遵守すべき事項」に掲げられている事項を遵守しなければなりません。以下では本指針の定める「最低限遵守すべき事項」の大要について説明します。

本指針が「最低限遵守すべき事項」として掲げている事項の項目は、概ね以下のとおりです。

ア オンライン診療の提供に関する事項

・医師―患者関係/患者合意

・適用対象

・診療計画

・本人確認

・薬剤処方・管理

・診察方法

イ オンライン診療の提供体制に関する事項

・医師の所在

・患者の所在・通信環境

オンライン診療を始めるにあたり、医師は、患者がオンライン診療を希望することを明示的に確認した上で、診療計画(後記ウで詳述)の内容とあわせて医師・患者間で合意しなければなりません。そのため、医師側の都合のみでオンライン診療を実施することはできません。

なお、「明示的な確認」とは、オンライン診療に関する留意事項の説明がなされた文書等を用いて、患者がオンライン診療を希望する旨を書面(電子データを含む。)で署名等をしてもらうことを意味するとされています(Q&A-Q3)。

患者に意思確認をしたことをエビデンスとして残すという趣旨からも、かかる手続を経ておくことが望ましいと考えられます。

ただし、患者との合意に基づきオンライン診療を実施した場合でも、医師は、都度、医学的な観点からオンライン診療を行うことの適否を判断しなければならず、不適切と判断した場合にはオンライン診療を中止し、速やかに対面診療につなげなければならないことに注意が必要です。

オンライン診療は、容易に医療サービスを受けられるという利点がある一方で、医師が得られる情報が視覚と聴覚に限定され、疾病の見落としや誤診を招く危険があります。また、患者から心身の状態に関して適切な情報を得るためには、医師と患者との間で信頼関係が構築されていることが重要です。

このような観点から、本指針は、初診は原則として「かかりつけの医師」が行うことを求めています。「初診」とは、文字どおり、初めて診察を行うことをいいますが、以下の場合も「初診」に該当することには注意が必要です(Q&A-Q4)。

①継続的な診療をする中で見つかった新たな症状等に対して診察を行う場合

②疾患が治癒した後又は治療が長期間中断した後に再度同一疾患について診察する場合

また、「かかりつけの医師」とは、日頃より直接の対面診療を重ねている等、患者と直接的な関係が既に存在する医師をいいます。

したがって、「かかりつけの医師」であるか否かは最後の診療からの期間や定期的な診療の有無によって一律に定まるものではありません(Q&A-Q5)。ただし、少なくとも過去に数回はその患者を診察したことがあることが必要といえるでしょう。

本指針は「かかりつけの医師」以外が初診を行うことができる例外も定めています。

具体的には、医学的情報が十分に把握でき、患者の症状と合わせて医師が可能と判断した場合には「かかりつけの医師」以外が初診を行うことができます。

医学的情報が十分に把握できるとは、既往歴、服薬歴、アレルギー歴等の医学的情報を過去の診療録、診療情報提供書(いわゆる紹介状)、健康診断の結果などから把握できる場合をいいます。

なお、「かかりつけの医師」以外が初診を行う場合、あわせて以下の措置が必要となります。

急病急変患者は、原則として直接の対面診療によらなければなりません。

もっとも、直接の対面診療を実施した後、患者の容態が安定した段階に至った際には、オンライン診療の実施を検討することが許容されています。

オンライン診療は、原則として直接の対面診療を行ったことがある「かかりつけの医師」が行うことが必要です。

ただし、複数の診療科の医師がチームで診療を行う場合で、特定の複数医師が関与することが診療計画で明示され、チーム内のいずれかの医師が直接の対面診療を行っている場合、全ての医師が直接の対面診療を行っていなくとも、交代でオンライン診療を行うことが許容されます。

その他、オンライン診療を行う予定の医師が病欠、勤務変更等により、診療計画で予定されていない代診医がオンライン診療を行う場合も、①患者の同意と②十分な引継ぎがなされていることを条件に、直接の対面診療を行っていない医師による診療が許容されています。

本指針では、(イ)とは別に、診療の種類により例外的に初診から「かかりつけ医」以外がオンライン診療を行うことが許容される場合も示されています。その概要は、以下のとおりです。

医師は、医師と患者との間の必要なルールを「診療計画」として策定し、オンライン診療の開始に先立ち、患者の合意を得ておく必要があります。

具体的には、以下の事項を含めた診療計画を定める必要があり、診療計画は、文書又は電磁的記録により患者が参照できるようにすることが推奨されています。

(i) オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)

(ii) オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項(頻度やタイミング等)

(iii) 診療時間に関する事項(予約制等)

(iv) オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)

(v) オンライン診療を行わないと判断する条件と、条件に該当した場合に直接の対面診療に切り替える旨(情報通信環境の障害等によりオンライン診療を行うことができなくなる場合を含む。)

(vi) 触診等ができないこと等により得られる情報が限られることを踏まえ、患者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨

(vii) 急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる医療機関の明示)

(viii) 複数の医師がオンライン診療を実施する予定がある場合は、その医師の氏名及びどのような場合にどの医師がオンライン診療を行うかの明示

(ix) 情報漏洩等のリスクを踏まえて、セキュリティリスクに関する責任の範囲(責任分界)及びそのとぎれがないこと等の明示

なお、上記の診療計画の策定とは別に、初診からオンライン診療を行う場合、診察の後にその後の方針(次回診察の日時や対面診療が必要な場合の受診先等)を患者に説明する必要があります。

作成した診療計画は2年間保存することが求められます。保存期間の起算点は、診療計画の作成日ではなく、オンライン診療による患者の診療が完結した日であることに注意が必要です。

Q&Aによれば、診療録と合わせて5年間保存しておくことが望ましいとされています。

オンライン診療の映像や音声等を、医師側又は患者側の端末に保存する場合、目的外使用を防止する観点から、事前に医師・患者間で、保存の要否や保存端末等の取り決めを明確にして合意しなければならず、無断で記録用に保存することは避けなければなりません。

オンライン診療を行うに際し、医師側と患者側の双方で本人確認を行うことが必要です。具体的には、当該医師が医師免許を保有していることを患者が確認できる環境を整備することに加え、医者と患者双方が身分確認書類を用いて互いに本人であることを確認しなければなりません。

ただし、「かかりつけの医師」がオンライン診療を行う場合等、当然に患者本人・医師本人であると認識できる場合には本人確認の必要はありません。

患者側の本人確認方法としては以下のように行うものとされています。

顔写真付きの身分証明書(HPKIカード、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の提示が求められます。

また、医籍登録年を伝えるなどして、医師資格を患者が確認できるようにする必要があります。必要に応じて「医師等確認検索」によって資格を確認できることを伝えることも求められています。

初診からオンライン診療を行う場合や、新たな疾患に対して行う医薬品の処方は、「オンライン診療の初診での投与について十分検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行う必要があります。

これは、医薬品の使用には副作用のリスクを伴うため、医薬品を処方する際には、患者の心身の状態を十分に評価し、効能効果と副作用のリスクを正確に判断する必要があるためです。

オンライン診療では診察手段が限られていることから、一定の種類の薬剤は安全に処方できないとされています。特に初診の場合は以下の処方は行えないものとされています。

なお、患者が、向精神薬、睡眠薬、医学的な必要性に基づかない体重減少目的に使用され得る利尿薬や糖尿病治療薬、その他美容目的に使用され得る保湿クリーム等の特定の医薬品の処方を希望する等、医薬品の転売や不適正使用が疑われるような場合には処方してはならず、対面診療で処方の必要性を確認せずに、オンライン診療のみで患者の状態を十分に評価せずに処方することは不適切とされています。

オンライン診療には、ビデオ通話等、リアルタイムの視覚・聴覚の情報が含まれる情報通信手段を用いなければなりません。

また、医師は、直接の対面診療に代替し得る程度に、患者の心身の状態に関する有用な情報を得るよう努めることが求められるため、オンライン診療では患者の状態に関する情報を十分に得られないと判断した場合には、速やかに直接の対面診療に切り替えなければなりません。

さらに、患者の心身の状況について有用な情報が得られる場合、補助的な手段としてチャット機能等、画像や文字等による情報のやりとりを活用することは可能です。

もっとも、チャット機能のみによる診療は認められておらず(Q&A-Q10)、チャット機能のみを用いた不適切な診療行為が現に行われているとの報告がなされてるため、注意が必要です(「オンライン診療における不適切な診療行為の取扱いについて」(医政医発1226第2号平成30年12月26日))。

医師がオンライン診療を行う場所は医療機関である必要はなく、医療機関外での実施も可能です。

もっとも、騒音のある場所やネットワークが不安定な場所等、診察を行うのに不適切な場所は避けなければならず、また第三者に患者情報が伝わることのないよう物理的に外部から隔離された場所であることも求められています。

さらに、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら医療機関で診療するのと同程度に患者の心身の情報を得られる体制を整えておく必要があります。

医療法上、医療は、病院・診療所等の医療提供施設又は患者の居宅等で提供されなければならず(医療法1条の2第2項)、この取扱いはオンライン診療でも同様と考えられています。

また、患者の所在場所が、対面診療が行われる場合と同程度に清潔かつ安全であること、プライバシーが保たれるよう患者が物理的に外部から隔離される空間であることが求められます。

本指針では、患者の日常生活等の事情によって異なるものの、患者の勤務する職場等についても患者の所在として認められる場合があるとされています。

本指針は、オンライン診療に用いるシステムについて、①利用する情報通信機器やクラウドサービスを含むオンライン診療システム(オンライン診療で使用されることを念頭に作成された視覚及び聴覚を用いる情報通信機器のシステム)と、②汎用サービス(オンライン診療に限らず広く用いられるサービスで、視覚及び聴覚を用いる情報通信機器のシステムを使用するもの)とを区別した上で、使用するシステムに伴うリスクを踏まえた情報セキュリティ対策を講じることを求めています。

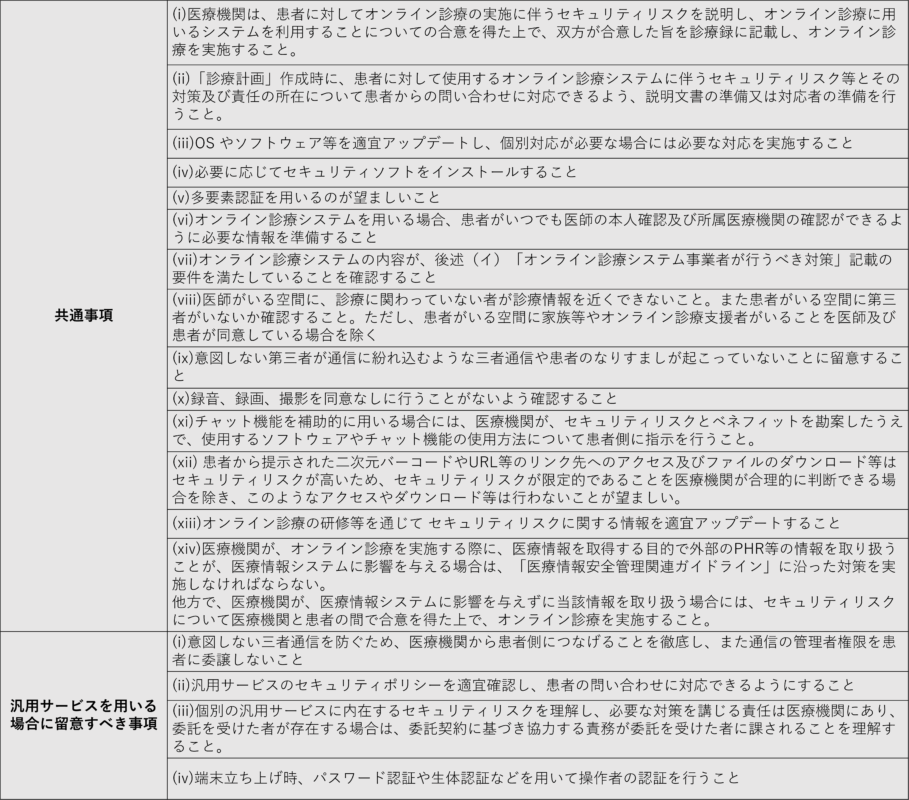

本指針では、医療機関、オンライン診療システム事業者が講じるべき対策及び患者に実施を求めるべき事項が定められています。以下では、医療機関とオンライン診療システム事業者がそれぞれ講じるべき対策の大要について説明します。

医療機関には、オンライン診療に用いるシステムによって講じるべき対策が異なることを理解した上で、患者に対してセキュリティリスクを説明し、同意を得ることが求められます。また、使用するシステムを適宜アップデートし、リスクも変わり得ることを十分に理解しておかなければなりません。

その上で、医療機関は、概要以下の対策を講じることが求められています。特に、汎用サービスを用いる場合には、特に留意すべき事項が加重されているため注意が必要です。

オンライン診療システムを提供する事業者についても、所定の要件を満たしたシステムを構築し、セキュリティ面で安全な状態を保つことが求められています。

加えて、平易で理解しやすい形で、患者及び医師がシステムを利用する際の権利、義務、情報漏洩・不正アクセス等のセキュリティリスク、医師・患者双方のセキュリティ対策の内容、患者への影響等について、医師に対して説明しなければなりません。

オンライン診療システム事業者に求められる遵守事項は、概要以下のとおりです。

(i) 医師が負う情報漏洩・不正アクセス等のセキュリティリスクを明確に説明すること

(ii) 事業者は医療機関に対して、オンライン診療のセキュリティに係る責任分界点について明確に説明し、合意した範囲において責任を負うこと

(iii) オンライン診療システムの中にビデオ会議システム等の汎用サービスを組み込んだシステムにおいても、事業者はシステム全般のセキュリティリスクについて、医療機関に明確に説明し、合意した責任分界点の範囲において責任を負うこと

(iv) 事業者は、合意に基づき、脆弱性などのセキュリティリスク発生時には速やかに医療機関に状況や対応方法等の情報提供を行うなどの善管注意義務を適切に履行すること

(v) オンライン診療システム等が医療情報システムに影響を及ぼし得るかを明らかにすること

(vi) 医療情報システム以外のシステム(端末・サーバー等)における診療に係る患者個人に関するデータの蓄積・残存の禁止(医療情報システムに影響を及ぼす可能性があるシステムの場合を除く。)

(vii) システムの運用保守を行う医療機関の職員や事業者、クラウドサービス事業者におけるアクセス権限の管理(ID/PWや生体認証、ICカード等により多要素認証を実施することが望ましい。)

(viii) 不正アクセス防止措置を講じること(IDS/IPS を設置する等)

(ix) 不正アクセスやなりすましを防止するとともに、患者が医師の本人確認を行えるよう、医師の本人証明と医師の所属医療機関の確認が常に可能な機能を備えること

(x) アクセスログの保全措置(ログ監査・監視を実施することが望ましい。)

(xi) 端末へのウィルス対策ソフトの導入、OS・ソフトウェアのアップデートの実施を定期的に促す機能

(xii) 信頼性の高い機関によって発行されたサーバー証明書を用いて、通信の暗号化(TLS1.2)を実施すること

(xiii) オンライン診療時に、複数の患者が同一の施設からネットワークに継続的に接続する場合には、IP-VPNやIPsec+IKEによる接続を行うことが望ましいこと

(xiv) 遠隔モニタリング等で蓄積された医療情報については、医療情報安全管理関連ガイドラインに基づいて、安全に取り扱えるシステムを確立すること

(xv) 使用するドメインが不適切な移管や再利用が行われないように留意すること

なお、オンライン診療システムが医療情報システムに影響を及ぼす可能性がある場合、「医療情報安全管理関連ガイドライン」に沿った対策を行うことが必要となります。

上記の事項については、本指針の定める要件を満たしていることを、第三者機関に認証してもらうのが望ましいと考えられています。

オンライン診療の実施に当たっては、医学的知識のみならず、情報通信機器の使用や情報セキュリティ等に関する知識が必要となるため、医師は、厚生労働省が定める研修を受講することが求められています。

2020年4月以降、オンライン診療を実施する医師は厚生労働省が指定する研修を受講しなければなりませんが、既にオンライン診療を実施している医師は、2020年10月までに研修を受講する必要があります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、厚生労働省は、2020年4月10日、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」という事務連絡(以下「0410事務連絡」といいます。)を発出し、電話や情報通信機器等を用いた診療の時限的・特例的な取扱いを認めました。

また、2020年5月1日、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて」(以下「特例Q&A」といいます。)により、0410事務連絡に関する厚生労働省の見解が述べられています。

かかる時限的・特例的な取扱いは、新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間、具体的には院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃まで継続されることが想定されています(特例Q&A-Q1)。

2023年12月時点でも、0410事務連絡は有効ですが、診療報酬についての特例的取扱いが改められることになり、多くの保険医療機関では0410事務連絡に従った取扱いを中止しています。0410事務連絡に基づく診療報酬の取扱いについては後述します。

以下では、0410事務連絡により特例的に認められた診療の実施にあたり、留意すべき事項の概要を説明します。

0410事務連絡によれば、患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた医療機関の医師は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが可能とされました。

したがって、医師側の求めにより、かかる診療方法を実施することはできません。また、医学的な見地から、視覚や聴覚からの情報だけでは適切な診断ができないような場合にも実施すべきでないということになります。

また、診療の際、できる限り、過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク又は健康診断の結果等(以下「診療録等」という。)により患者の基礎疾患の情報を把握・確認した上で、診断や処方を行うことが必要です。

診療録等により患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とするとともに、麻薬及び向精神薬に加え、特に安全管理が必要な医薬品の処方をすることはできないとされています。

処方日数が7日を上限とされているのは、患者の基礎疾患の情報等の診断に必要な情報が十分に得られないことが予想されるため、処方医による一定の診察頻度を確保して患者の観察を十分に行うためとされています(特例Q&A-Q5)。

医師は、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行うためには、以下に掲げる条件を満たさなければなりません。

・ 電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない症状や疾病等、生ずるおそれのある不利益、急病急変時の対応方針等を、患者に十分に情報提供し、説明した上で、その説明内容を診療録に記載すること

・ 対面による診療が必要と判断される場合、電話や情報通信機器を用いた診療を実施した医療機関において速やかに対面による診療に移行する、又は、あらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介すること

・ 患者のなりすまし防止や虚偽申告による処方を防止する観点から、患者の被保険者証により本人確認と受給資格を確認すること(電話による診療を行う場合、FAX又は電子メールで確認すること)。視覚の情報を含む情報通信手段を用いる場合は、医師も身分証明書を提示して、医師資格を証明することが望ましい

「初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない」場合とは、できるだけ早期の処置や服薬が必要であると医師が判断した場合、診断にあたり検査が必須となる場合等が考えられるとされています。

また、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が可能であるかの判断は、医師の責任の下で行われるものの、電話や情報通信機器を用いた診療は症状が出現し、診療の予約をしてから診察までに時間を要する場合があること、重篤な症状でなくても緊急的な処置や治療が必要なる場合があること(軽い胸痛や突然の頭痛等)や触診・聴診を行うことが困難であること等に鑑み、電話や情報通信機器を用いた診療には適していない症状をあらかじめ示しておくか、電話による予約などにおいて確認しておくことが望ましいとされています(特例Q&A-Q6)。

また、診療に際して患者に生ずるおそれのある不利益等を説明するに当たっては、本指針で定める診療計画の策定までは必ずしも求められないとされています(Q&A-Q7)。

本人確認については、視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合、医師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を行うこと、また医師の資格を有していることを証明することが求められます(特例Q&A-Q9)。

電話や情報通信機器を用いた診療により、当該患者に対して、それまで処方されていた医薬品を処方することは、事前に診療計画が作成されていなくても可能とされました。

また、当該患者の当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない医薬品の処方も許容されています。ただし、次に掲げる場合に応じて、以下の要件を満たす必要があります。

オンライン診療(本指針に沿って行われる診療)の実施前に作成していた診療計画に、十分な医学的評価を行った上で発症が容易に予測される症状の変化を新たに追記するとともに、当該診療計画の変更について患者の同意を得ること。

生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化等について、患者に説明し、同意を得ること。また、その説明内容について診療録に記載すること。

・2度目以降の診療も電話や情報通信機器を用いて行う場合、初診を電話や情報通信機器を用いて行う場合の留意点に沿って実施すること

・感染が収束して0410事務連絡が廃止された後に診療を継続する場合は、直接の対面診療を行う必要があること

上記(1)及び(3)②により、電話や情報通信機器を用いる診療を行った医療機関は、所定の様式により、実施状況を所在地の都道府県に毎月報告する必要があります。

これは自由診療の場合であっても同様に妥当することとされています(Q&A-Q12)。

上記の0410事務連絡は2023年12月現在においても有効です。ただし、2023年7月31日以降は0410事務連絡に沿ったオンライン診療について、特例的に算定されていた初診料等が算定されなくなりました。

これにより、保険医療機関では0410事務連絡に沿ったオンライン診療を行うことが困難となり、実質上、オンライン診療指針に沿った診療のみが可能となりました。

他方、自由診療においては診療の対価は自由に設定できますので、実質上、0410事務連絡に沿ったオンライン診療を継続することが可能です。

2023年7月31日まで、厚生労働省が発出した「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」という事務連絡により、特例的に、0410事務連絡に沿った初診からのオンライン診療について、初診料として214点を算定できることとされていました。

また、医薬品の処方を行った場合には、調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定することができるものとされていました。

調剤薬局においては0410事務連絡に沿って調剤を実施した場合、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を算定することができ、オンライン服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料等を算定することができるものとされていました。

これらを根拠に、2023年7月31日までは、保険医療機関において、0410事務連絡に沿ったオンライン診療について、診療報酬を算定する取り扱いができました。

しかし、2023年3月31日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」によって、このような取り扱いはできなくなりました。

当該事務連絡により、上記の診療報酬についての特例的取扱いはすべて2023年7月31日にて終了することとなりました。

今後は、オンライン診療によって診療報酬の算定をするためには、原則どおり、施設基準の届出を行う必要があります。

具体的には、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局に届出を行った場合、オンライン診療による初診には251点が算定されます。また、オンライン診療による再診は、同様に届出を行った場合に、通常の最新と同様に73点が算定されます。

届出に必要な施設基準は、情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること、及びオンライン診療指針に沿って診療を行う体制を有することとなります。したがって、実質上、オンライン診療によって診療報酬を算定するためには、オンライン診療指針に従うことが強制されるのが現状です。

以上から、収入源が診療報酬である保険医療機関では事実上、オンライン診療を行うためにはオンライン診療指針に従う必要があることがわかります。また、保険医療機関以外ではこの届出を行う必要はないため、引き続き0410事務連絡に従った対応が可能です。

以上のとおり、オンライン診療を適法に行うためには、厚生労働省による「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を遵守する必要があります。とりわけ、原則として「かかりつけの医師」が初診を行うこと、診療計画を策定する必要があること、適切な情報セキュリティ対策を行う必要があることが重要です。

また、新型コロナウイルス感染症を受けた0410事務連絡では、より簡易な方法によりオンライン診療を実施することができますが、現在では初診料が算定されなくなったため、保険医療機関で当該特例に則った診療を行うことは困難でしょう。

今後、段階的に0410事務連絡自体が廃止されることも考えられます。そのため、持続的にオンライン診療を実施するためには「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に則った体制を整えるべきでしょう。

法律事務所ZeLoでは、ヘルステックなどの最先端分野での新規事業立ち上げやビジネスモデル構築などの支援実績を多数有しています。規制領域や法規制の未整備な分野におけるビジネスモデルの設計からルールメイキングまで、総合的なサポートを提供するパブリックアフェアーズ部門とも連携し、新規事業立ち上げのサポートから、ロビイング対応まで、幅広くワンストップでサポートします。

ぜひお気軽にお問い合わせください。