【2026年施行予定】早期事業再生法による新たな私的整理制度の流れと注意点(後編)~利用方法と実務上の注意点~

Attorney admitted in Japan

Masayuki Matsunaga

Attorney admitted in Japan

Takahiro Aramaki

2025年6月に成立した「早期事業再生法」は、金融機関等の債権者を対象に、債務の権利関係を調整できる新たな私的整理制度です。従来の私的整理手続は全債権者の同意が必要で、少数の反対により再建が阻まれるケースも少なくありませんでした。本制度では、多数決による私的整理の成立が可能で、迅速かつ柔軟に事業再生を進めることができます。本記事では、前編・後編に分けて、早期事業再生法について解説していきます。前編では、早期事業再生法の概要や他の事業再生手続との違いをわかりやすく紹介します。

Graduated from the Faculty of Law, Waseda University in 2009, and completed the School of Law at the University of Tokyo in 2012. Registered as a lawyer in 2013 (Daini Tokyo Bar Association). Joined The Tokyo Marunouchi Law Offices in 2014, and became a member of ZeLo in February 2018. His main practice includes business restructuring and insolvency, M&A, fintech, startup support, general corporate matters, labor and employment, and litigation and dispute resolution. He is the author of publications such as "Strategy and Practice of Rulemaking" (Shojihomu, 2021).

Graduated from the University of Tokyo, Faculty of Law in 2021. Completed the University of Tokyo School of Law and passed the bar exam in 2023. Registered as an attorney (Daini Tokyo Bar Association) and joined ZeLo in 2025. His practice areas include M&A, startup/venture law, startup finance, startup investment, litigation/dispute resolution, unfair trading (financial regulations/insider trading), cybersecurity, fintech, AI, data protection, financial law/funds, real estate, and restructuring bankruptcy.

目次

「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律」(通称:早期事業再生法)は、2025年3月4日に閣議決定、第217回国会に提出され、同年6月6日に法律として成立しました。

早期事業再生法は、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が、事業価値の毀損や技術・人材の散逸を回避しつつ、早期に事業再生に取り組むための新たな制度基盤を整備することを目的としており、経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者(指定確認調査機関)の関与の下で、金融機関等である債権者の多数決(議決権の総額の4分の3以上の同意等)及び裁判所の認可により、金融債務(反対した債権者に対する債務を含む)に限定して、当該事業者の債務の権利関係の調整を行うことができる手続を整備するものです。

近年、日本企業の債務残高は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以前と比較して120兆円以上増加しており、2024年の倒産件数は11年ぶりに1万件を超えた状況です[1]。原材料価格の高騰、人手不足、円安、物価高、そして金融政策の見直しによる借入金利の引き上げなどが重なり、債務負担が企業の収益性向上に向けた事業活動の足かせとなり、事業再生の機会を逸して倒産に至る企業がさらに増加するおそれがあります。

このような経済社会情勢の動向を受け、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が、早期に事業再生に取り組むための制度基盤の整備が喫緊の課題とされており、事業価値の毀損や技術・人材の散逸を回避し、経済の新陳代謝機能を強化することが必要とされています。

しかし、現行の事業再生手続には、それぞれ課題が存在していました。民事再生などの法的整理手続は、その利用が公告され、商取引債権を含む全債権が債務整理の対象となるため、事業価値や収益性への毀損の影響が大きくなりやすいという問題がありました。事業再生ADR、中小企業活性化協議会、中小企業の事業再生等に関するガイドライン(以下「中小再生GL」といいます。)、地域経済活性化支援機構(REVIC)などの私的整理手続(準則型私的整理手続)では、公告がなされず、また、原則として金融債権のみが債務整理の対象となるため、事業価値や商取引への影響を抑制しやすい一方で、私的整理の成立には全ての対象債権者の同意が必要とされ、一人でも反対する債権者がいると再生が困難になり、早期の事業再生が阻害される懸念が指摘されていました。特に、私的整理手続による抜本再生案に反対し、リスケ案しか受け入れない債権者がいるために、抜本的な事業再生が見送られたり先延ばしになったりするケースも散見されました。

従前から、金融債権者を対象とした私的整理手続に多数決原理を導入する議論は行われていましたが、上記のような背景から、早期事業再生法は立法化されるに至りました。

早期事業再生法の手続(以下「本手続」といいます。)を利用した場合、対象債権(担保権で保全されていない非保全債権)のうち債権総額の4分の3以上の債権額(議決権額)を保有している債権者の同意があれば、私的整理が成立し、裁判所の認可により、同意していない対象債権者についても権利変更(債権の減額、免除、弁済期の変更等)が可能となります(20条1項本文、28条)。なお、対象債権者1者のみで4分の3以上を保有している場合、議決権を行使した債権者の過半数の同意も必要となります(20条1項但書)。

早期事業再生法の施行日は、公布の日(2025年6月13日)から起算して1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日とされており(附則1条)、2026年中に本手続が利用できるようになる見通しです。

「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」(1条、3条1項)であれば、法人であっても、個人であっても本手続を利用することが可能です。なお、事業者ではない個人の債務者は利用することができません。事業者の債務を個人保証している代表者等の保証債務の整理についても利用することができないと考えられます。

本手続の対象債権者(2条4項)は、「金融機関等」(同条1項)に限定されており、対象債権(同条3項)は、金融機関等が有する「貸付債権等」(同条2項)に限定されています。また、権利変更の対象となる債権は、担保権で保全されていない非保全債権に限定されています(11条括弧書)。

上記の利用要件のとおり、本手続の対象となる債務者は、「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」とされています。そのため、本手続は、対象となる債務者が「経済的に窮境にある債務者」(民事再生法1条、2条1号)とされている民事再生手続や「窮境にある株式会社」(会社更生法1条)とされている会社更生手続と比較して、より早い段階で利用することが可能となっています。

また、本手続は、後編で述べるとおり、本手続の開始(第三者機関による確認)後に、対象債権者に対して一時停止の要請等を行うため、私的整理手続を開始する初期の段階から利用することが想定されていると考えられます。もっとも、まずは、事業再生ADR、中小企業活性化協議会、中小再生GL等の私的整理手続を進めた上で、対象債権者全員の同意を得ることができない等の他の手続では私的整理の成立が困難である等の事情がある場合に、本手続を開始し、最終的に対象債権者の多数決による可決及び裁判所の認可決定により私的整理を成立させるといった利用方法も考えられます。

本手続において、裁判所が関与するのは、中止命令の場面(7条、8条)と決議の認可の場面(27条)の2つの局面のみです(詳細は後述)。これは、裁判所が手続に大きく関与する民事再生手続や会社更生手続とは対照的で、関与しない他の私的整理手続とも大きく異なります。

多数決による権利変更がなされることから手続の正当性を一定の範囲で確保する必要性がある一方で、対象債権者が金融機関等であることなども踏まえ、実効的な私的整理を可能にすべく、非常にシンプルな制度設計となっています。

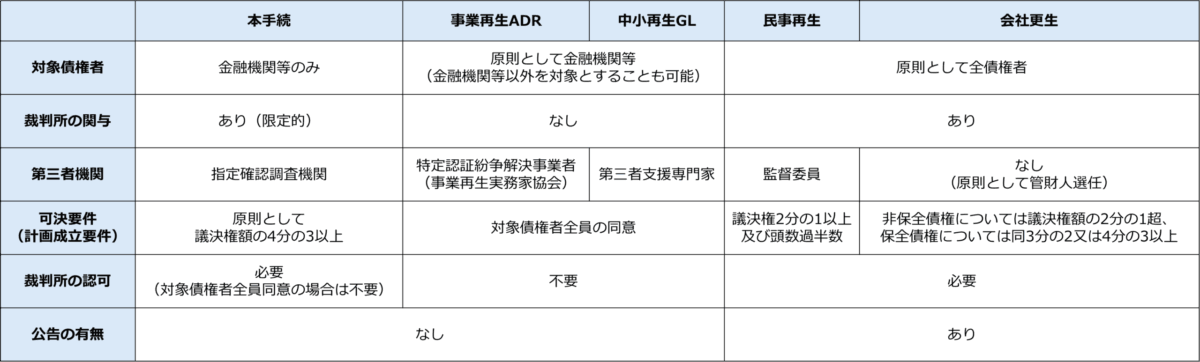

本手続と他の主要な事業再生手続(事業再生ADR、中小再生GL、民事再生、会社更生)との相違は下表のとおりです。

以上のとおり、本記事では、早期事業再生法の概要やポイントを中心に解説しました。次回の後編では、手続の流れや活用事案について紹介していきます。

法律事務所ZeLoでは、事業再生や倒産分野に豊富な経験を有する弁護士が在籍しています。事業再生は早期に着手すればするほど対応の選択肢が広がります。案件に応じて、総合的なアドバイスやサービスを提供していますので、ぜひお気軽にお問合せください。

[1] https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250304003/202503004003.html