【2024年3月29日公表】4月開始!「日本型ライドシェア」の概要と留意点について弁護士が解説

Attorney admitted in Japan

Keita Mashita

2025年5月6日、国土交通省が配車アプリでタクシーを予約・乗車した際の配車手数料を規制する方針を固めた旨の報道[1](以下「本報道」といいます。)がありました。また、配車アプリについては、2025年4月23日付で公正取引委員会から「タクシー等配車アプリに関する実態調査について」[2]と題する報告書(以下「公取委報告書」といいます。)が公表され、配車アプリ事業に係る独占禁止法・競争政策上の考え方が示されたところです。 本記事では、そのような最新動向を踏まえ、手数料規制を中心に、配車アプリに対する規制の方向性について、国土交通省自動車局旅客課にてバス・タクシー等の旅客運送に関するルール策定等に従事した経験を持つ弁護士が解説します。

Graduated from Nagoya University (LL.B, 2016), passed Japan Bar Exam (Registered in 2018). Experience at Mori Hamada & Matsumoto (2019-2023), seconded to Road Transport Bureau of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Passenger Transport Division and Accident Compensation Policy Office) (2021-2023), and joined ZeLo (2023-). Main practice areas include M&A, startup law, regulations on automobiles, mobility and transportation, dispute resolution, and public affairs.

目次

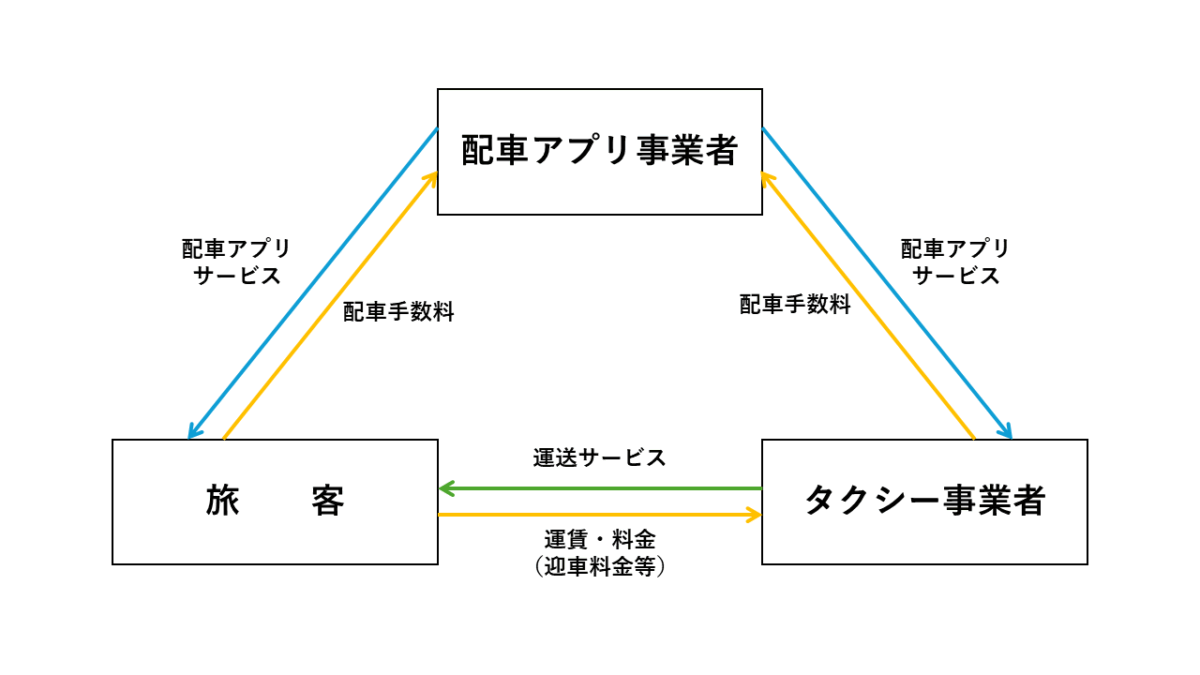

配車アプリ事業は、旅客運送サービスの需要側である旅客と供給側であるタクシー等[3]とをデジタル技術を用いてマッチングするサービスであり、そのサービスや金銭の流れの概要は下図のとおりです。

ここでは、主に道路運送法と旅行業法という2つの法律が関係します。

まず、タクシー事業者が旅客に対して提供する運送サービスについては、道路運送法上の「一般乗用旅客自動車運送事業」(同法3条1号ハ)に該当します。したがって、旅客からタクシー事業者に支払われる運賃・料金(迎車料金等)は、同法に基づく認可を受ける必要がある等の厳格な規制に服することになります。

次に、配車アプリ事業者が旅客及びタクシー事業者に提供する配車アプリサービスについては、旅行業法上の「旅行業」(同法2条1項)のうち、いわゆる手配旅行(同項3号及び4号。旅行者のために運送等サービスの提供を受けることについて代理・媒介・取次ぎをする行為や、運送等サービスを提供する者のために旅行者に対する運送等サービスの提供について代理・媒介をする行為等を行う事業)に該当します[4]。そのため、配車アプリ事業者はいずれも旅行業法上の登録(同法3条)を受けており、旅客又はタクシー事業者から配車アプリ事業者に支払われる配車手数料については、次に見るように、(道路運送法のような厳格な規制ではなく)旅行業法に基づく比較的緩い規制に服することになります。

旅行業者が旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)については、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確でなければならないとされています(旅行業法12条2項、同法施行規則21条)。他方で、その料金に関して認可を受ける必要がある、上限・下限が定められているといった規制はありません。

したがって、旅行者(配車アプリ事業においては旅客)にとって明確に定められていさえすれば、配車アプリ手数料は自由に設定することが可能となっています。

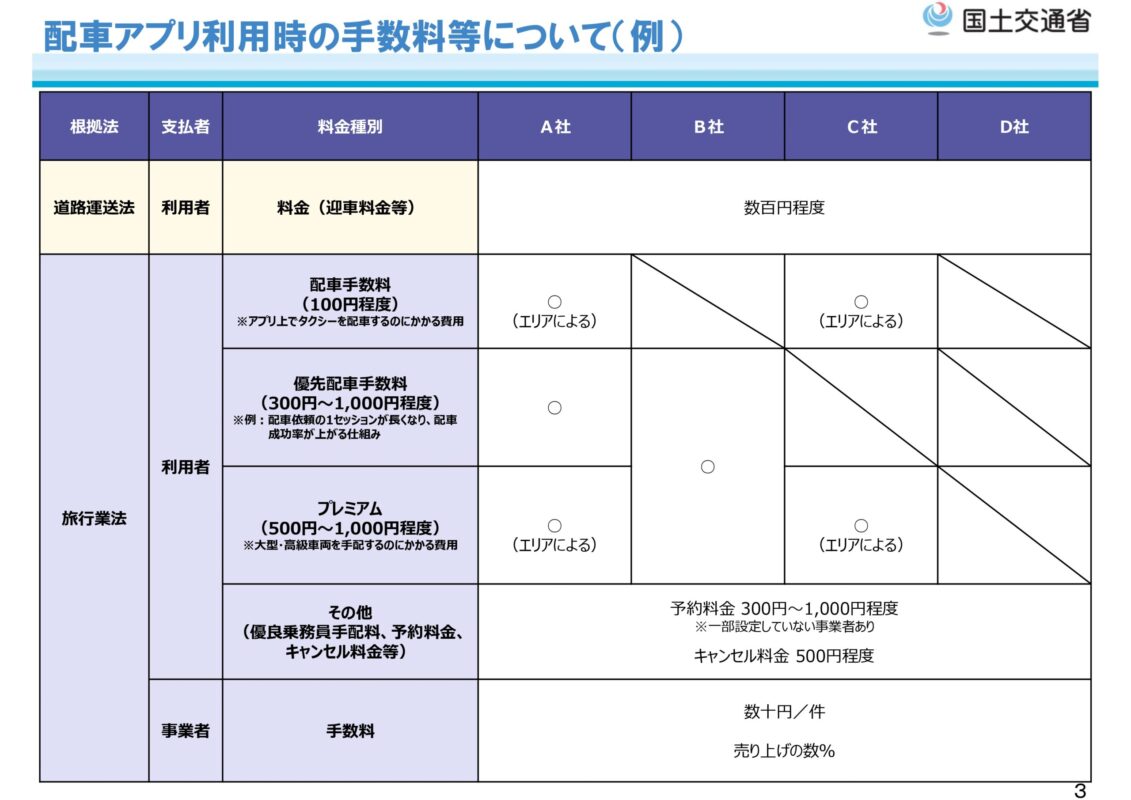

前述のとおり、配車アプリ事業者は基本的に自由に配車手数料を設定することができるため、多様な配車手数料を設定しています。

具体的には、通常の配車に加え、予約配車や、マッチングする車両タイプ・運転者の条件指定を行うことができる配車、混雑時間帯等の優先配車等を可能とするサービスを提供し、それぞれのサービス内容等に応じ、追加的な手数料を設定していることがあります。

この点、公取委報告書では、配車アプリ事業に係る独占禁止法・競争政策上の考え方が整理されましたが[5]、以下のとおり、配車手数料のうち、優先配車手数料のような需要逼迫時の追加料金はタクシー事業者に支払われるべきである旨が指摘されています。

(配車アプリ事業者と旅客の間の取引)

(4) 優先配車サービス

一部の配車アプリ事業者は、旅客に対して、優先配車サービスを提供している。前記第3の5のとおり、一部のタクシー事業者からは、タクシー等の混雑時間帯において、旅客の優先配車サービスの利用に応じる形でタクシーの配車を行ったとしても、運転者にとっての負担が大きい一方、その恩恵がないとの意見が示されている。

旅客が追加料金を支払って優先配車サービスを利用するのは、タクシー等の供給量が小さく、旅客側の移動需要に対応できていない時間帯が発生していることも一因であると考えられる。この点に関し、旅客が配車アプリ事業者に追加料金を支払ったとしても、タクシーの供給量の増加にはつながらない一方、仮にこれがタクシー事業者の収入となるのであれば、タクシーの供給量の増加、ひいては旅客の移動需要が満たされることにつながるものと考えられる。

タクシーの運賃等に関しては、現在、国土交通省において、高需要時間帯に対応する運賃・料金制度について検討が進められてきている84。旅客が需給逼迫時に支払う追加額が、タクシー等の運賃等としてタクシー事業者に支払われることになることは、タクシー事業者の収入の向上によるタクシーの供給量の増加につながるため、競争環境の基盤の確保及び旅客の利便性の確保の観点から望ましい。

また、タクシー等の供給側の動向についてみると、タクシー運転者数に関しては、令和5年4月以降、登録者数が回復傾向にあり、令和7年1月までに1万人以上増加している。また、タクシーの供給不足下における旅客側の移動需要に対応できるよう、令和6年3月に導入された日本版ライドシェアについては、その範囲の拡大等を内容とする累次のバージョンアップが進められてきた。さらに、直近では、日本版ライドシェアの実施主体について、タクシー事業者に加え、バス事業者や鉄道事業者にも拡大することについて検討が進められている85。引き続き、タクシー等の供給不足下において、旅客の移動需要を十分に満たされるような環境が確保されることが重要である。

出典:公正取引委員会(2025年4月)「タクシー等配車アプリに関する実態調査報告書」36-37項、太字下線引用者

公取委報告書における「配車アプリにサービスに関する取引」に係る指摘のうち、唯一この点のみ、「競争環境の基盤の確保及び旅客の利便性の確保の観点」から、一歩踏み込んだ指摘をしている点が注目されます。また、国土交通省における交通政策、ひいては今後想定されている道路運送法による新たな運賃・料金規制との整合性についても配慮した記載ぶりとなっているようにも見受けられ、今後の道路運送法による規制の在り方にも少なからず影響を与えると考えられます。

本報道では、国土交通省が配車アプリの配車手数料を規制し、認可制とすることも視野に法令を整備するとされています。また、これは、乗客側にとって運賃や迎車料金との区別が分かりにくいという不満があることや、将来的な手数料の上昇を規制する狙いがあるとされています。

このような新たな規制に向けた検討は、 国土交通省において2024年8月に設置された「タクシー及び日本版ライドシェアにおける運賃・料金の多様化に関する検討会」[6]、及び同年10月に設置された交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会「自動運転ワーキンググループ」[7](以下「自動運転WG」といいます。)において進められています。

自動運転WGにおいては、配車アプリ事業に対する規制の方向性として、以下のとおり示されているところであり、本記事にある方向性と概ね一致していることがわかります。

上記を踏まえると、配車アプリ事業に対する規制に関するポイントは、以下の5点と考えられます。

現在の配車アプリ事業における配車手数料は、旅行業法に基づく手配旅行サービスの対価であり、道路運送法の運賃・料金規制の対象外です。

これを道路運送法に基づく認可制(道路運送法第9条の3第1項)の対象とするためには、道路運送法の改正や新法による特例の制定など、法律レベルでの対応が必要となる可能性が極めて高いです。

法律レベルでの対応が必要となる場合は、国会での審議を経る必要があり、必要な手続き・所要時間は下位法令レベルの場合に比して膨大なものとなります。そのため、配車手数料の規制が現実に整備されるのは、早くても2026年以降ではないかと予想されます。

「配車手数料」には、旅客から収受するものとタクシー事業者から収受するものの2つがあります。

自動運転WGで示された方向性をみると、新たに規制対象とすることが検討されているのは、「利用者から見て道路運送法の運賃・料金(迎車料金)との区別がわかりにくいような手数料」(太字下線引用者)とされており、旅客から収受する配車手数料を規制対象とすることが第一に検討されているようにも見受けられます。

一方で、タクシー事業者から収受する配車手数料についても、タクシー事業者の経営コストに影響を与え、ひいてはサービス供給体制・水準にも影響を与える可能性があります。また、公取委報告書でも、タクシー事業者からの配車手数料・決済手数料の負担に関する意見が示されています。したがって、旅客から収受する配車手数料のみならず、タクシー事業者から収受する配車手数料についても、何らかの規律の必要性が議論される可能性も否定できないと考えられます。

配車アプリ事業においては、通常の配車のみならず、予約配車や、マッチングする車両タイプ・運転者の条件指定を行うことができる配車、混雑時間帯等の優先配車を可能とするサービスなど、付加的なサービスが存在し、これらにも追加的な手数料が発生する場合があります。

自動運転WGで示された方向性では、「特別車両や優良乗務員の有無などタクシー事業者によって異なるサービスの提供について、個々の利用者が十分に情報を有していない場合に、これらの情報(どのタクシー事業者がどのような付加サービスを提供可能か)を広く把握しているアプリ事業者が、利用者のニーズに合わせてこうしたサービスをワンストップでマッチングさせることは、旅行商品そのものととらえることが相応しく、道路運送法の規制の対象外と考えることが適当ではないか。」(太字下線引用者)との考え方が示されており、優先配車以外の特別な車両や乗務員の手配に係る手数料については、配車手数料とは区別し、引き続き旅行業法上の手配旅行サービスに係る対価として位置づける(=道路運送法の規制の対象外とする)可能性が示唆されています。

したがって、今後、規制対象となる「配車手数料」の概念をどこまで広く捉えるのかかが重要な論点となります。

自動運転WGで示された方向性をみると、優先配車手数料については規制対象となる可能性が高いと考えられます。

この点、優先配車手数料については、前述のとおり、公取委報告書において、需要逼迫時の追加料金はタクシー事業者に支払われるべきである旨が指摘されているところであり、どのような規制を及ぼすのかが注目されます。

特に、「タクシー及び日本版ライドシェアにおける運賃・料金の多様化に関する検討会」においては、需要逼迫時に対応する運賃・料金制度として、いわゆるダイナミック・プライシングの導入が議論されているところ、上記の公取委の指摘も踏まえると、需要逼迫時に対応する追加料金については、優先配車手数料ではなく、ダイナミック・プライシングに基づくピーク運賃・料金として整理し、追加料金がタクシー事業者に支払われるような制度設計が検討される可能性が高いと考えられます。

自動運転WGで示された方向性では「自動運転タクシーにおいては配車アプリが必須となることや都市部を中心に配車アプリによる手配が徐々に増加していくことも踏まえると、自動運転も含めたタクシーの運賃・料金制度と配車アプリに係る手数料との関係を整理し、制度的に対応することが必要」(太字下線引用者)とされています。

この点、将来的な自動運転タクシーの本格導入によって、運送サービス提供の構造自体が変化する可能性があります。 例えば、自動運転タクシーの場合、運行管理のあり方が変わり、運賃・料金の積算根拠となる人件費等の原価構造も変わり得ます。

将来の自動運転タクシー時代の運賃・料金制度としてどのような制度が適切かについては別途の検討が必要となりますが、このような自動運転タクシー時代の新たな運賃・料金体系の中で配車手数料をどのように位置づけるのかが重要な課題になると考えられます。

配車アプリによる生産性の向上や自動運転タクシーの事業化が進むことにより、配車アプリ事業者のプラットフォーマーとしての存在感はますます増していくことが想定されます。公取委報告書の公表や道路運送法による規制の動きは、こうした状況をいち早く捉え、移動需要に対する適切な供給体制と旅客の利便性を確保しつつ、来るべき自動運転時代にも対応できるような制度設計を図る目的があるように見受けられ、今後の動きが注目されます。

法律事務所ZeLoは、訴訟・紛争解決などの伝統的な企業法務領域はもちろんのこと、Web3・AIなどの最先端領域や、新しいビジネスモデルに関する支援に強みを持っています。特に、自動車/モビリティ分野については、国土交通省自動車局への出向経験を有し、自動車/モビリティ関連規制に深く精通した弁護士による専門的なアドバイスを提供しています。

個社のニーズやビジネスモデルに応じて、アドバイスを提供していますので、ぜひお気軽にお問合せください。

[1]読売新聞オンライン「配車アプリの手数料規制へ、事業者の自由設定から認可制も視野…タクシー料金の上昇を抑制」(最終閲覧:2025年5月13日)

[2]公正取引委員会「(令和7年4月23日)タクシー等配車アプリに関する実態調査について」(最終閲覧:2025年5月13日)

[3]タクシー車両のほか、いわゆる日本版ライドシェア(自家用車活用事業)や公共ライドシェア(自家用有償旅客運送)の車両をマッチングする配車アプリも存在します。本記事では、単純化のため、タクシー車両をマッチングする配車アプリを前提に解説します。

[4]なお、配車アプリ事業者の中には、旅客に対して、旅行業者として主体的に企画旅行を提供する事業者も存在します。

[5] 公取委報告書では、配車マッチングの基準等における差別取扱い・基準等の一方的変更が独占禁止法上問題となるおそれがあること等、配車アプリ事業を運営するうえで留意すべき重要な考え方が示されていますが、本記事では割愛します。詳細は公取委報告書をご参照ください。

[6]https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000123.html

[7]https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s201_jidouunntenn01.html