【速報】フリーランス法違反に関する勧告事案を踏まえた企業の今後の実務対応

Attorney admitted in Japan

Hisako Takahashi

Attorney admitted in Japan

Riki Chikazawa

2024年4月1日に、労働条件明示のルールが変更されます。労働条件明示は労働基準法及び同施行規則で義務付けられており、違反すると罰則が科される可能性があるので正確に把握しておくことが重要です。しかし、「改正による対応事項がわからない」「自社でどういった対応をすればいいのかわからない」と改正に伴う対応に悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では、労働条件明示の改正の概要と、企業の社内文書・社内規程等の見直しのポイントについて、弁護士がわかりやすくご紹介します。

Hisako Takahashi graduated from the University of Tokyo (LL.B., 2005) and the University of Tokyo School of Law (J.D., 2007). In addition, she earned an LL.M. in Environmental Law and Policy at Stanford Law School in 2015. She began her legal career at Mori Hamada & Matsumoto since 2009. Following the 2011 nuclear disaster in Japan, she served on the National Diet’s Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission. She worked as a part-time intern at the Japan Office of the International Labour Organization (ILO) in 2013. She was a Stanford University Schneider Fellow at the World Resources Institute’s Global Energy Program in 2015. Prior to joining ZeLo, she worked for the Mitsubishi Research Institute, Inc. Her main practice areas include general corporate, labor and employment law, environmental and energy law, and sustainability issues.

目次

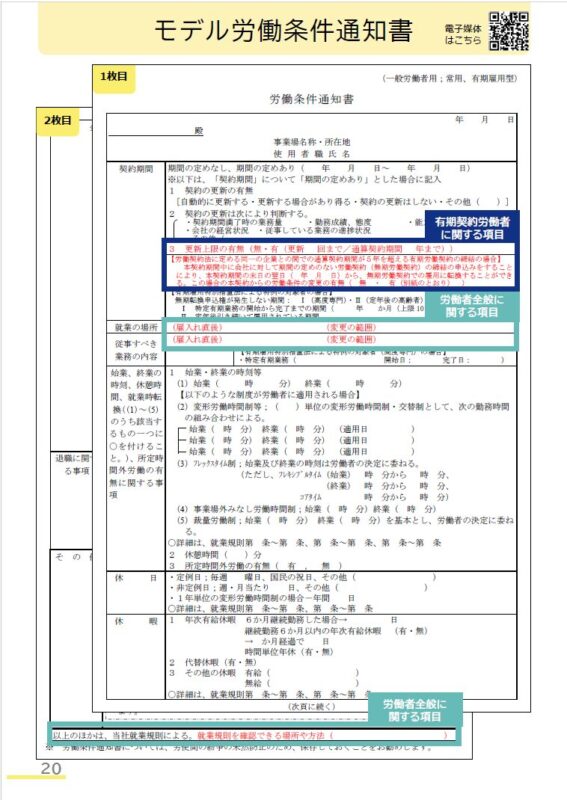

使用者は、労働者に対して、下記の労働条件を明示する必要があります(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条1項)。このうち、①~⑥(昇給は除く)については、書面を交付して明示しなければならず、⑦~⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示する必要があります。労働条件の書面の様式は自由ですが、厚生労働省ホームページでは、「主要様式ダウンロードコーナー (労働基準法等関係主要様式)」という労働条件通知書のひな形が掲載されており、これを参照している企業が多いものと思われます。

① 労働契約の期間

② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準

③ 就業の場所及び従事すべき業務

④ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等

⑤ 賃金、昇給

⑥ 退職

⑦退職手当

⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額等

⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他

⑩安全及び衛生

⑪職業訓練

⑫災害補償及び業務外の傷病扶助

⑬表彰及び制裁

⑭休職

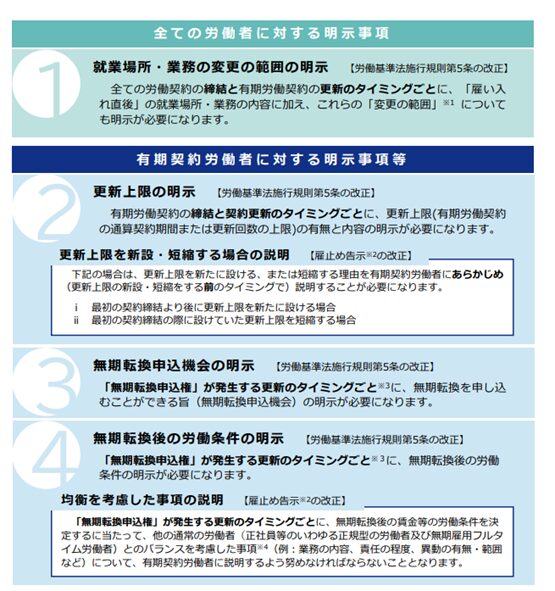

2024年4月に施行される「労働基準法施行規則」(以下「労基則」)と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「雇止めに関する基準」)の改正では、労働条件の明示事項等が追加されることになりました。具体的な改正のポイントは次のとおりです。

従前は、企業は、労働者の雇入れ直後の就業場所・業務内容を労働条件通知書に明示すれば十分でした。しかし、本改正では、労働者の予見可能性の向上やトラブル防止のため、労働者の雇入れ後の就業場所・業務内容の変更の範囲の明示が必要になりました(改正労基則5条1項1号の3)。

具体的な記載例は、厚生労働省のパンフレット(「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」、2023年10月公表)に掲載されています。

同パンフレットによれば、 例えば、就業規則でテレワークについて規定されている場合など、就業場所としてテレワークを行うことがあらかじめ想定されている場合は、労働条件を明示する必要があります。また、在籍出向を命じることがあり、出向先での就業場所や業務が出向元の会社での限定の範囲を超える場合には、その旨を明示する必要があるとされています。

なお、労働条件通知書での労働条件を通知した後に、会社の事業の拡大・変更等で予め明示した就業場所や業務内容の範囲を超える異動が必要になる場合には、別途労働者の同意書が必要となりますので留意が必要です。労働者が有期契約労働者の場合には、契約期間中の同意書の締結の他に、労働契約書自体を改めて締結するという方法も考えられるでしょう。

パート・アルバイト、契約社員、派遣労働者、定年後再雇用の労働者等の有期契約労働者に対して、契約の通算契約期間または更新回数の上限がある場合には、その更新上限の明示が必要になりました(改正労基則5条1項1号の2)。

トラブルや紛争防止の観点から、使用者が①更新上限を新設しようとする場合や②更新上限を短縮しようとする場合には、あらかじめ、その理由を労働者に説明することが必要となりました(雇止めに関する基準1条)。

説明の内容について、改正省令施行通達では、「プロジェクトが終了することになったため」「事業を縮小することになったため」という例が挙げられています(厚生労働省労働基準局長「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則 の一部を改正する省令等の施行等について(無期転換ルール・労働契約関係の明確化等)」、2023年10月12日公表)。また、改正パンフレットでは「当初予定していた出資が受けられず、Aさんに担当していただく予定の事業が縮小することになったため」という例も挙げられています(厚生労働省パンフレット(「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」、2023年10月公表)。

なお、今回の改正で義務化されたのは、初回の労働契約よりも後に更新上限を新設・短縮する場合の事前説明です。ただし、トラブル防止のためには、初回の労働契約において労働更新上限を定めている場合も、労働者に対してその理由を説明するのが望ましいと言えます。

本改正では、有期契約労働者の主体的な判断を促すことができるように、使用者に対し、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を書面で明示することが義務付けられました(改正労基則5条5項・6項)。

明示は契約更新のタイミングごとであるため、通算契約期間が5年を超えて無期転換申込権を行使しない場合でも、以後の更新時にはその都度明示が必要となる点に留意が必要です。

また、本改正では、有期契約労働者の無期転換後の労働条件を明示することも必要になりました(改正労基則5条)。

無期転換後の無期労働契約の労働条件(契約期間を除く)は、労働協約、就業規則、個別の合意等を含む労働契約で「別段の定め」をしないかぎり、無期転換前と同一の労働条件が適用されます。しかし、例えば、無期転換前の有期契約労働者の時にはなかった、定年や定年後再雇用に関する労働条件等の検討も必要となるため、その場合には「別段の定め」として事前に就業規則等での明確化を検討する必要があります。

なお、無期転換の申込機会やその後の労働条件の明示は、労働者の希望によりメール等での明示に変更することも可能です。

使用者は、労働者の理解を得るために、無期転換後の労働条件に関する説明において、通常の労働者との均衡を考慮した事項(業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲等)を説明するように努める必要があります(雇止めに関する基準5条)。例えば、正社員等の処遇と比較してどのように業務の内容、当該業務に伴う責任の程度、異動の有無・範囲等を考慮したのか説明を尽くすことが重要です。

労働条件明示のルール変更に関する義務違反があった場合、当該違法行為をした者及び事業主は、30万円以下の罰金を科せられるリスクがあります(労基法120条1号、121条)。

企業が本記事で言及したルール変更に基づいて労働条件通知書等を見直す上では、厚生労働省のホームページで公表されている「モデル労働条件通知書」を参考にしつつ、雇用環境の実態に即して社内文書を整えるのが望ましいでしょう。

加えて、本改正に伴い無期転換制度等に関して労働条件を見直す場合には、就業規則等の社内規程の見直しも必須になると考えられます。労働条件の変更内容次第では、厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインや、過去の判例・裁判例を踏まえた検討が必要になる可能性もあるため、早期に検討を進めることが重要でしょう。

以上のとおり、労働条件明示のルール改正に伴い、企業には適切な対応が求められます。法律事務所ZeLoでは、人事労務領域を専門とする弁護士や社労士が在籍し、チームで企業の皆さまのお悩みに対応しています。弁護士・社労士が連携して対応する労務顧問サービスでは、企業規模や労働環境等に合わせて、労働保険・社会保険手続業務の代行から、就業規則その他諸規程の作成・レビュー、人事制度設計支援まで、迅速かつ質の高いサービスを幅広く提供いたします。

LPOサービス(Legal Process Outsourcing Service)では、弁護士が中心となり、企業法務全般の法務パートナーとして、日常的な法律相談、法改正対応、訴訟対応などまで、幅広く対応が可能です。

社内文書や諸規程の見直しの対応でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。