【東証出身弁護士×危機管理専門の弁護士が解説】オルツ社の会計不正に伴う上場廃止に関する考察

Attorney admitted in Japan

Yusuke Ito

Attorney admitted in Japan

Yusuke Sawada

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称「労働施策総合推進法」、通称「パワハラ防止法」)に関し、職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)防止を目的として、企業に対して、雇用管理上必要な措置を講じることを義務付ける改正法が、2019年6月に成立しました。本改正は、大企業においては2020年6月から、中小企業においては2022年4月から施行されています。しかし、「相談窓口を一応設置したものの、実際にパワハラの相談があった時の対応フローが決まっていない」などとお悩みの方もいるのではないでしょうか。本記事では、職場で起こるパワハラ仮想事例をもとに、どのような行為がパワハラにあたるのか、企業が雇用管理上講ずべき措置とは何か、弁護士が解説します。

Graduated from the Faculty of Law, Kyoto University in 2011, completed the School of Law at the Keio University and passed the National Bar examination in 2013. Appointed as a public prosecutor in 2014. Registered as a lawyer (Daini Tokyo Bar Association) and joined Sato&Partners in 2019. Joined ZeLo in 2021. His areas of practice are litigation and dispute resolution, crisis management, M&A, general corporate matters, labor and employment, and legal services for venture businesses and startups.

職場内で起こったパワハラ仮想事例

A社では、ハラスメントを含め、内部通報窓口と外部通報窓口(弁護士)を設けており、「A社役員からパワハラ被害を受けた」と部下から両窓口に通報がありました。

パワハラ行為としては、以下があり、一部のパワハラ行為については、社内に目撃者がいたそうです。

①スケジュール調整などがうまくいかなかったことに対して、「バカか」などと怒鳴る

②資料作成に長時間要したことなどについて、「作成する必要はない」などと怒鳴る

被害者からパワハラ通報を受けた後、企業はどのように対応すればよいのでしょうか?

目次

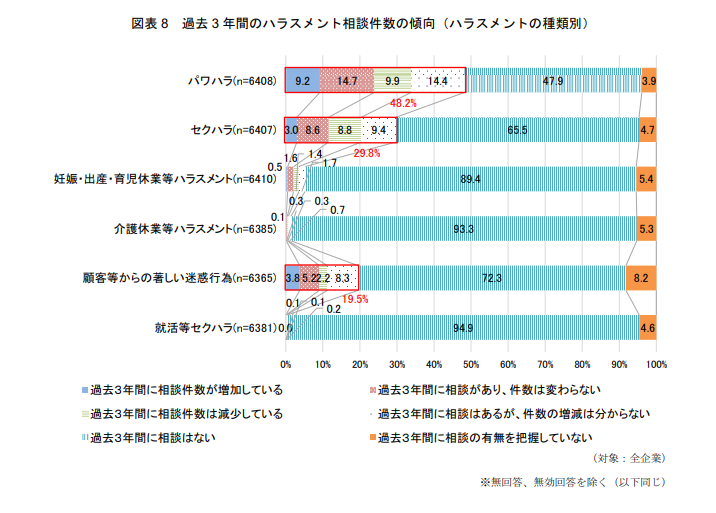

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社「令和2年度厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(2021年3月)によると、過去3年間に各ハラスメントの相談があったと回答した企業の割合で、最も高いのがパワハラ(全企業のうち48.2%)となっています。

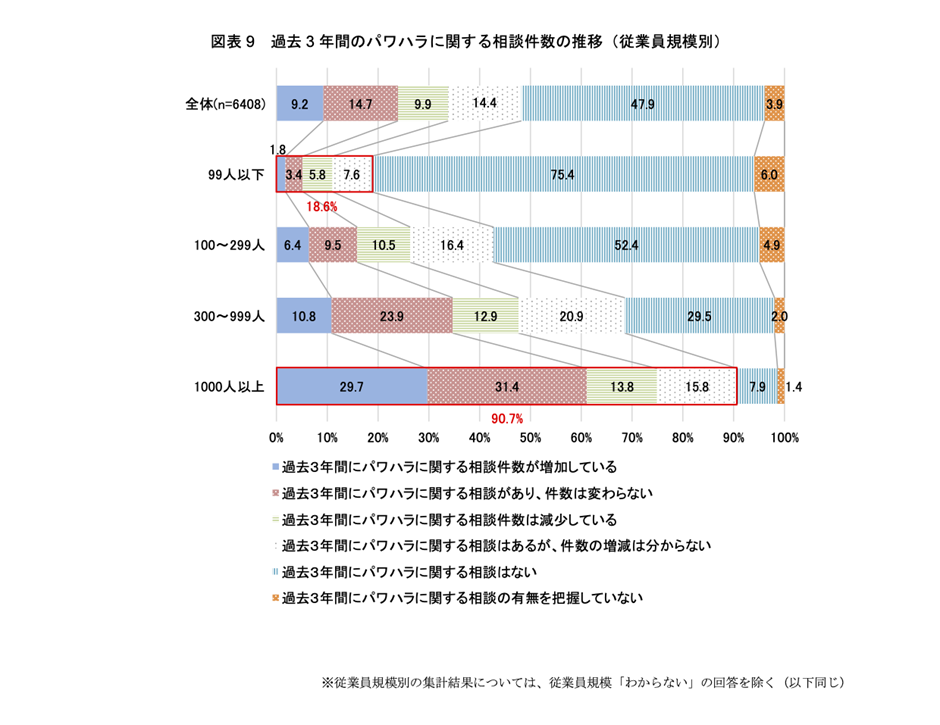

同報告書では、パワハラ相談件数の推移について従業員規模別で比較すると、従業員規模が大きいほど、過去3年間に相談を取り扱った企業の割合が高くなっています。

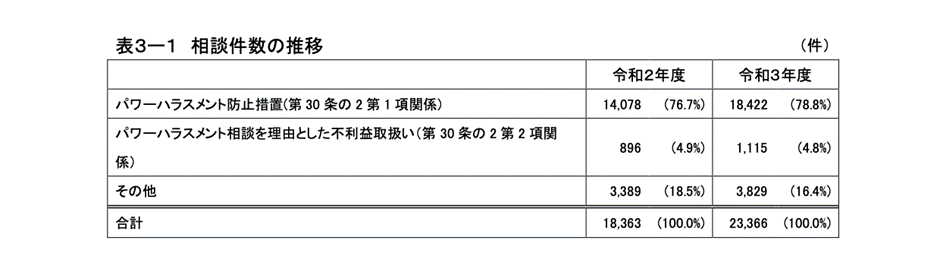

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、2021年度に、労働者や事業主などから労働施策総合推進法に関する相談が23,366件寄せられています。2020年度と比べると、相談件数は27.2%増加しています。このようにパワハラは、どの企業においても起こり得る身近なトラブルとなっています。

労働施策総合推進法は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進する目的で作られたものです。本法は、1966年施行の「雇用対策法」が、2018年7月施行の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(略称「働き方改革関連法」)により名称変更されたものです。

その後、女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、2019年6月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。本改正により、労働施策総合推進法上、国の施策として「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」を明記し、企業に対してパワハラ防止のための雇用管理上の措置などが義務付けられました。

改正労働施策総合推進法は、大企業においては2020年6月1日から、中小企業においては2022年4月1日から施行されています。

なお、改正労働施策総合推進法における中小企業の定義は、下記表の①資本金の額または出資の総額、または、②常時使用する従業員の数を満たすものと定められています(中小企業基本法2条1項)。

| 業種 | ①資本金の額 または 出資の総額 | ②常時使用する従業員の数 |

|---|---|---|

| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |

| サービス業 (サービス業、医療・福祉等) | 5,000万円以下 | 100人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| その他業種 (製造業、建設業、運輸業等 上記以外すべて) | 3億円以下 | 300人以下 |

職場におけるパワハラとは、次の3つの条件をすべて満たすものを言います(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(以下「指針」といいます)2(1))。

①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって

出典:「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」より引用・筆者加工

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境が害されるもの

「職場」とは、企業が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指します(指針2(2))。当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれます。

「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などいわゆる非正規雇用労働者を含む企業が雇用する労働者のすべてをいいます(指針2(3))。

「優越的な関係を背景とした言動」とは、企業の業務を遂行するにあたって、当該言動を受ける労働者(被害者)が、当該言動をした者(行為者)に対して、抵抗または拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します(指針2(4))。たとえば、以下のものなどが含まれます。

・職務上の地位が上位の者による言動

出典:「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」より引用

・同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

・同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

上記のように、上司から部下へのパワハラに限らず、上司よりも部下のほうが知識や経験が豊富な場合、同僚のうちの1人がいじめの対象になっている場合なども、職務上の地位に関わらず、優先的な関係を背景とした言動に該当する可能性があります。

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに企業の業務上必要性がない、またはその態様が相当でないものを指します(指針2(5))。たとえば、以下のものなどが含まれます。

・業務上明らかに必要性のない言動

出典:「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」より引用

・業務の目的を大きく逸脱した言動

・業務を遂行するための手段として不適当な言動

・当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」の判断にあたって、様々な要素が裁判例であげられており、総合的に考慮して認定されています(指針2(5))。

典型的な言動例としては、精神攻撃や人格否定を内容とする言動、他の労働者への見せしめといえるような言動などが挙げられます。

「労働者の就業環境が害される言動」とは、当該言動により労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します(指針2(6))。

「労働者の就業環境が害される言動」の判断にあたっては、「平均的な労働者の感じ方」が基準となっており、たとえば、当該言動によって、労働者がスムーズに業務ができなくなる場合など、社会一般の労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当であるとされています(指針2(6))。

前述のとおり、職場におけるパワハラの判断基準が示されているものの、職場におけるパワハラの状況は多様であり一概に判断しにくい部分もあります。そこで、厚生労働省発出の指針では、代表的な言動の類型を公表しています(指針2(7))。

パワハラの代表的な類型と、典型的に職場におけるパワハラに該当する例は、次のとおりです。

①身体的な攻撃:叩く、殴る、蹴るといった暴行など ②精神的な攻撃:脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言、同僚の目の前で叱責される、必要以上に長時間、繰り返し執拗に叱るなど ③人間関係からの切り離し:一人だけ別室で仕事をさせる、仲間外れにする、無視をするなど ④過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害など ⑤過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えないなど ⑥個の侵害:私的なことに過度に立ち入ることなど ※ 上記では、行為者と当該言動を受ける労働者との関係性を記載していないが、優越的な関係を背景とした言動であることを前提としています。

企業は、パワハラをした者(行為者)の雇用主として、パワハラを受けた労働者に対して、使用者責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

「使用者責任」については、パワハラが行為者の職務と関連する場合に認められる傾向にあります。判例上、事業の執行行為と密接な関連がある場合など、広く認められています。たとえば、職場の行事や飲み会など、職場外の行為でも、状況や経緯を踏まえて使用者責任が認められる場合があります。

企業が使用者責任を問われないケース(民法715条1項ただし書)も定められていますが、使用者責任の免責が認められていない裁判例が多いといえます。したがって、後述の「企業が雇用管理上講ずべき措置」にあらかじめ対応することが重要となります。

企業が労働契約法5条においても定められている安全配慮義務に違反した場合、企業は、パワハラを受けた労働者に対して、債務不履行責任(民法415条)といった民事上の責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

パワハラとの関係では、安全配慮義務の具体的な内容は職場環境配慮義務です。この職場環境配慮義務は、労働者にとって良好な職場環境の維持確保に配慮し、ハラスメントが発生した場合に誠実かつ適切な事後措置をとり、事実関係を迅速かつ正確に調査し、誠実かつ適切な対処をする義務などを指し、後述の「企業が雇用管理上講ずべき措置」を講じているかも職場環境義務違反かどうかの判断の中で考慮されます。

企業が、パワハラを受けた労働者に対して、使用者責任や職場環境配慮義務違反を根拠として、損害賠償責任を負う場合、慰謝料が中心となることが多いです。

損害賠償の額については、パワハラの内容・程度にもよりますが、数万円~1,000万円超まで幅広く分布しています。

改正労働施策総合推進法の施行によって、企業に義務付けられた取組みは、次のとおりです(指針4)。

①企業の方針の明確化およびその周知・啓発

出典:「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」より引用・筆者加工

②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

④併せて講ずべき措置

上記のほか、義務ではないものの、各種ハラスメントの一元的な相談体制の整備、および、職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組みを行うことが望ましいとされています(指針5(2))。

本記事では、上記①〜④の義務とその対応について解説します。

パワハラ禁止規定、パワハラ定義規定などを就業規則その他の社内ルールに定めて周知することが挙げられます。労働者に規定の存在をきちんと知らせることが重要となります。周知にあたっては、パワハラに関する研修、講習を実施することも効果的な手段です。

「行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発」では、パワハラをした者に対する懲戒に関する規定を就業規則その他の社内ルールに定めて、労働者に周知・啓発することを指します。

あらかじめ相談担当者として、たとえば、人事部長や総務部長、コンプライアンス部門長など、両性や現場の業務に携わらない担当者を設置することが大切です。そのほか、電話やメールなどの相談の方法も設定します。

まず、相談窓口と人事部門とが連携できるようにしておくことが挙げられます。 次に、相談を受けた際のマニュアルを作成しておくことが挙げられます。一般的なマニュアル構成は、以下となります。

①相談方法 ②相談窓口担当者 ③手続きの流れ(後述の相談のフローチャートと同様) ④担当者としての留意事項(秘密の厳守、公正真摯な態度、相談による二次被害に留意することなど) ⑤相談、苦情を受けるに当たっての留意事項(ヒアリングの方法など)

さらに、相談のフローチャートを作成しておくことも挙げられます。一般的な相談フローは、以下となります。

①相談者の意向を確認する(調査を希望するか、個人が特定されないような形での調査を希望するかなど) ②事情聴取(相談者及び行為者双方) ③その他の証拠収集 ④パワハラの有無の認定 ⑤懲戒処分の要否の検討 ⑥配置転換等の措置の要否の検討 ⑦再発防止策の検討 ⑧相談者への結果報告

相談窓口担当者や人事部門などが、当事者双方(相談者および行為者)からの聴取、第三者からの聴取、その他の証拠の収集を行います。

一般的な事情聴取は、以下の3つのポイントを意識して行うことが大切です。

・5W1Hを特定する ・時系列を意識する ・相手の反応を見て合いの手を打つ

事情聴取を行う際、当事者の言い分に食い違いがあるときは、以下のチェックポイントを参考に事実を認定すると良いでしょう。

・客観的資料から認められる事実は何か? ・ヒアリング結果は客観的資料に沿う内容なのか? ・ヒアリング結果は、内容が不自然だったり、途中で内容が変わっていたりしないのか? ・ヒアリング対象者にウソをつく動機があるのか?

企業は、前述の「事実関係の迅速かつ適切な対応」で認定した事実に応じて、パワハラを受けた労働者に対する適正な配慮の措置を行います。

①関係者の関係改善に向けての援助 ②配置転換 ③行為者による謝罪 ④不利益状態の回復 ⑤産業医等への受診

企業は、前述の「事実関係の迅速かつ適切な対応」で認定した事実に応じて、パワハラをした者に対して、懲戒処分などの適正な措置を実施します。

パワハラをした者に対する懲戒処分を行うにあたっては、以下の点に留意する必要があります。

・就業規則上に懲戒処分の根拠はあるか ・行為者が行った行為の悪質性(行為態様、動機、結果、過去に同様の行為を行ったことがあるかなど)の程度はどうか ・行為の悪質性に対応した懲戒処分となっているか ・弁明の機会を付与するなど手続きは相当か

再発防止策としてよく行われる例は、以下のとおりです。

①アンケートの実施(例:「職場でパワハラを受けたことがあるか」「誰に相談したか」「見聞きしたパワハラはあるか」など) ②研修の実施 ③懲戒処分の公表(パワハラ行為の内容や重大性によって公表の度合いは調整する)

当事務所でも、様々な法律分野について、各企業の状況に合わせて、多くのセミナー・研修を行っています。詳細は「お問い合わせ」ボタンからご連絡ください。

相談担当者が、相談者の事前の承諾無しで、パワハラをした者に相談があったことや相談内容を話してしまい、相談者がパワハラをした者から報復を受けてしまうケースなども考えられます。そこで、当事者などのプライバシー保護のために必要な事項をマニュアルに定めて、周知することが考えられます。一般的なマニュアルの内容は、次のとおりです。前述の「相談に対して適切に対応できるようにすること」のマニュアルに入れ込むこともあり得るでしょう。

①相談担当者は、相談者や相談内容に関係する者のプライバシーを尊重し、知り得た情報をできる限り秘密にしなければならないこと ②パワーハラスメントにおいて、どのような場合にプライバシーが問題となるか

就業規則その他の社内ルールに、相談、協力等を理由に不利益な取扱いをされない旨の定めを設けて、周知・啓発します。不利益な取扱いの例は、次のとおりです。

①解雇 ②契約不更新 ③更新回数の引き下げ ④非正規社員への変更の強要 など

本記事で解説した「企業が雇用管理上講ずべき措置」に沿って、冒頭の「職場内で起こったパワハラ事例」へどう対応すればよいか、シミュレーションしていきましょう。

冒頭の「職場内で起こったパワハラ事例」は、実際にあった企業の過去事例をもとに作成しています。部下から、「A社役員からパワハラを受けた」と、内部通報窓口と外部通報窓口(弁護士)の両窓口への通報がありました。A社内部通報担当者と弁護士とで協議のうえ、弁護士において対応する方針としました。

相談受理後、パワハラを受けた者・目撃者・パワハラをした者に、以下のように事情聴取を行いました(客観的な証拠が入手できる場合には同時並行で収集することが考えられます。)。

①被害者へのヒアリング ②目撃者へのヒアリング ③加害者へのヒアリング

上記の対応については、実際にあった企業の過去事例における実施時期を記載していますが、できる限り早く行うことが重要です。

パワハラをした者は、パワハラを受けた者の申告について、おおむね認めていましたが、一部については記憶にないと供述しました。このような場合、パワハラを受けた者の申告について特に不自然なところや不合理なところがなく、かつ、パワハラをした者が積極的に行為を否定していない場合は、被害者の申告のとおりに事実を認定することが自然となります。

本件では、パワハラを受けた者の申告のとおりの事実を認定しました。

事実の評価では、まず、前述の「パワハラの代表的な6つの類型」への該当性を判断しました。本件は以下のとおり、正当な指導ではなく、パワハラに該当しうると考えました。

・長時間を要する資料の作成:過大な要求 ・「バカか」などの発言:精神的な攻撃(脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言)

次に、パワハラの代表的な類型に該当しうるとして、その悪質性や違法性の程度を判断しました。

本件では、以下のような特殊事情がありました。

①パワハラを受けた者のA社における職位職責が高かったこと ②バカなどの発言に至るまでの間に同様の事象について、パワハラをした者が通常の範囲内での注意を受けていたこと ③パワハラをした者の各行為時に、パワハラを受けた者が反論していたこと

本件は、上述のような特殊性もあり、悪質性や違法性の程度は高くないと評価することもできましたが、パワハラの代表的な類型に該当しうると判断したため、次のような措置を検討しました。

①再発防止策 ・パワハラをした者以外の役員も含めた定例会議の設置などによるコミュニケーションの改善・機会の確保 ・役員に対する指導・監督に関する制度構築 ・ハラスメント研修などの実施 ②パワハラを受けた者の配置転換 ③パワハラをした者への減給などの処分

「【事例】雇用管理上講ずべき措置の導入後の運用」で解説したように、整備した制度をしっかり「動かす」ことが大切です。制度が形骸化していないか、定期的に確認しましょう。

しかし、実際には、「社内で相談対応に割くリソースが足りない」「自社の体制に最適な制度の構築をしたいが専門知識がない」「制度を構築したものの、機能的な運用が行えていない」と悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。

当事務所では、相談窓口や社内規程・ルールの構築に関するコンサルティングから、相談窓口の設置・運営、相談後の事実確認・調査・処分の検討まで、一気通貫で対応をしています。

弁護士であるがゆえの高い独立性・徹底した守秘義務はもちろんのこと、従業員への周知で活用できる内部通報に関する動画など、提供可能な情報も豊富にあります。そのほか、英語での相談対応や、運用状況や体制整備に関するフィードバック、社内アンケートの実施などによる運用改善を継続的に支援します。

STEP 01

導入コンサルティング・内部規程の策定・導入研修

STEP 02

相談窓口を設置・運営

STEP 03

研修の実施・動画提供

STEP 04

相談後の事実確認・調査・処分の検討

STEP 05

運用状況のフィードバック・フォロー

「企業が雇用管理上講ずべき措置」の構築や運用にお困りの方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

(編集:高田侑子・村上未萌)